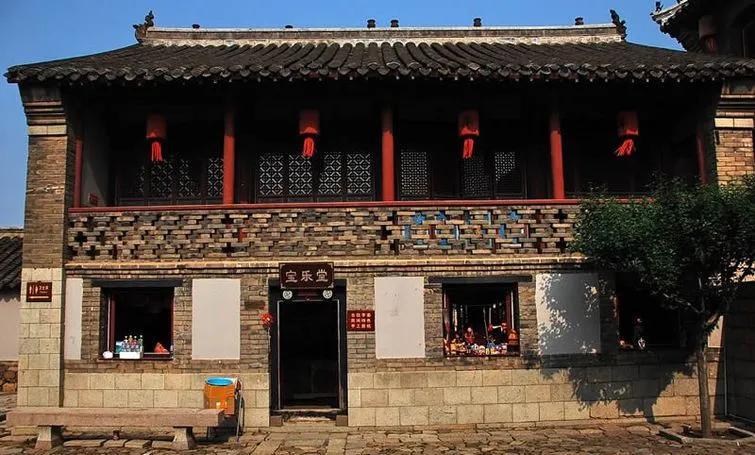

1370年,山东栖霞,曾经有个地主家族,占了两万多亩地,横跨好几个村子,却没惹人恨,反倒被人叫了几代“活菩萨”,他们不是天生就有钱,是从明朝一个小官起家的,一点点地攒地、盖房、救灾、立家规,几百年下来,富了十代,可富人做到这地步,靠的真不光是钱。 1833年,山东栖霞,赤地千里,骄阳似火。 而通往牟氏庄园的土路上,却有一条望不到头的队伍。 灾民们朝着前方庄园门口那杆高悬的杏黄旗,以及旗下堆积如山的粮袋,向前走。 在那个时代祖传的地契,换回那维系生命的几斤粗粮。 然而,吊诡的是,百姓没有骂牟家为“吸血鬼”,反而尊称其为“活菩萨”。 这究竟是怎么回事? 明洪武三年,湖北籍小吏牟敬祖赴任栖霞县主簿。 任期届满,他选择落户栖霞,成为牟氏迁鲁始祖。 最初六代,牟家如同万千普通农户,在黄土地上躬耕劳作,仅得温饱。 真正的转折始于第七代牟时俊。 他敏锐捕捉到栖霞乡民“重农轻副”的局限,远赴他乡学习纺织技艺。 返乡后,他创办织坊,收购乡邻废弃的碎布、麻袋,织出结实耐用的新布。 牟家布匹物美价廉,行销四方,积累了第一桶金。 牟时俊深谙“耕读传家”之理,立下家训,“邻家日演一部戏,儿曹每课三篇文。” 他要求子弟既关注民生娱乐,更重视文化教育,斥资聘请塾师,为家族崛起奠定了人才与文化基础。 清雍正年间,牟氏已拥有数十亩土地,开始营建最初的庄园。 牟氏家族财富的几何级增长,关键推手是第九代牟墨林。 他生于乾隆末年,自幼展现出超乎寻常的商业头脑,尤精算学,对土地经营有着独到见解。 嘉庆年间,他从父亲手中继承的遗产不过区区六十亩分散薄田。 牟墨林不满现状,创造性地推行了一种“土地所有权与耕种权分离”的模式。 农民虽失地权,却保住了赖以生存的耕作机会和收入来源,免于流离失所。 牟家则能以较低风险持续扩张土地规模,坐享稳定收益。 几年间,牟家土地便从六十亩激增至数百亩。 然而,真正让牟氏土地帝国实现飞跃的,是道光十三年的四年特大旱灾。 这场史载“易子而食,饿殍满道”的浩劫,成了牟墨林施展其商业智慧与复杂伦理观的舞台。 他并非被动等待,早在灾象初露的1832年秋,便凭借敏锐观察,果断下令停止粮食外销,全力囤积。 第二年春,旱情肆虐,粮价飞涨数十倍,哀鸿遍野。 面对蜂拥而至求购粮食的灾民,牟墨林决定粮食“只换不借”,且兑换比例惊人。 一斗高粱换一亩地契。 条件看似苛刻,却附加了一条关键承诺,交出地契的农民,仍可继续租种原地,灾后按例交租即可。 消息传开,求生的本能驱使绝望的灾民从四面八方涌向牟氏庄园。 牟墨林组织人手,维持秩序,高效办理交割。 当本地存粮耗尽,他不惜血本,顶着匪患风险,派遣武装商队远赴地广人稀、粮价较低的东北采购高粱。 尽管途中遭遇劫掠损失,但运回的粮食在栖霞的天价市场下,依然支撑着这场大规模的“土地置换”。 四年灾荒结束,牟家土地暴增至四万五千亩,成为胶东首屈一指的大地主。 对于这场交易,灾民得粮活命者感激涕零,尊其为“活菩萨”。 失地者虽心存不甘,却也因保留了耕作权而免于饿毙,对牟家难生刻骨仇恨。 牟墨林的智慧远不止于灾年抄底。 他深谙“富易招怨,久富需仁”的道理,灾后推行了一套极具特色的“善行治理”与“阶级调和”策略,稳固其统治基础。 牟墨林晚年,深知财富易散、家族易衰,将毕生经验凝练为八条严谨家训,构建制度化的传承体系。 这套家训在牟墨林身后被严格执行数代,成为家族长盛不衰的核心保障。 1870年,75岁的牟墨林去世,留下庞大的土地帝国和一套成熟的治理模式。 而牟氏家族的最后辉煌,由女性掌门人姜振帼书写。 作为牟墨林的曾孙媳,她思想开明,打破陈规。 她试图在时代巨变中为古老的家族注入新活力。 然而,历史的车轮滚滚向前。 1949年后,土地改革的风暴席卷全国,占地两万余平方米、拥有480余间房屋的牟氏庄园被收归国有,族人被尽数遣散。 庄园今为全国重点文物保护单位,无声诉说着往昔辉煌。 耐人寻味的是,在当地百姓口耳相传中,“牟家是善人”、“活菩萨”的评价至今未绝。 牟氏家族跨越五百年(的兴衰史,是一部将精明商业手段、创新治理模式、切实民生关怀与严格家族制度熔铸一体的独特实践。 他们并非天生的善人,也难逃地主阶级的剥削本质,但其超越单纯敛财的治理智慧竟然赢得了底层一定程度的认可甚至感念。 主要信源:(大众日报——美景山东‖牟氏庄园:中国现存最大的封建地主庄园)