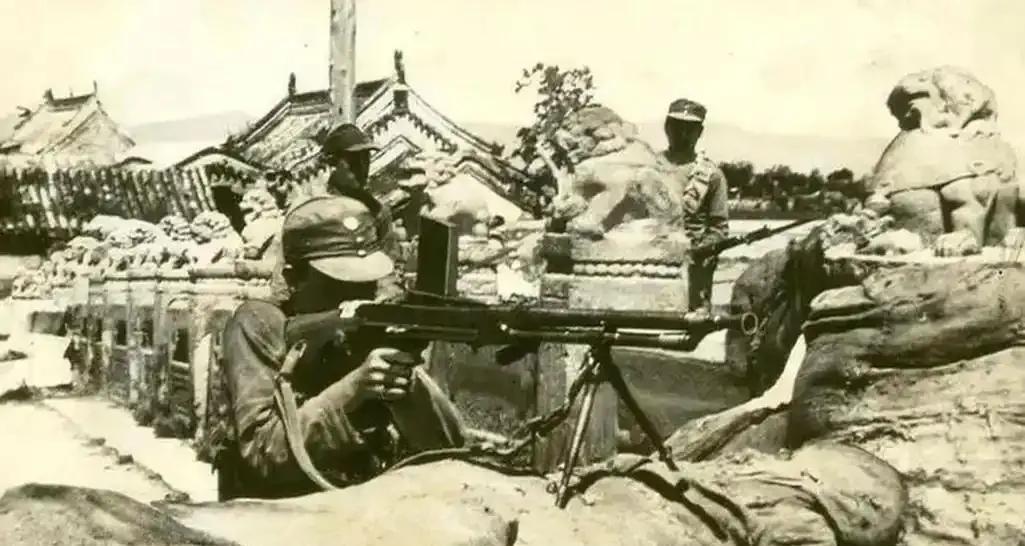

七七事变,又称卢沟桥事变,是1937年7月7日发生在中国北平(今北京)卢沟桥的中日军事冲突,标志着中国全民族抗战的开始。以下从事件前因、经过、结果等方面进行详细介绍: 一、事件前因 (一)日本的侵华野心与“大陆政策” 日本自明治维新后,国力逐渐强盛,但国内资源匮乏、市场狭小,走上对外扩张道路,制定了以侵略中国为核心的“大陆政策”。该政策计划先吞并朝鲜,再侵占中国东北,进而征服全中国,最后称霸亚洲和世界。19世纪末至20世纪初,日本通过甲午中日战争、日俄战争等侵略战争,逐步实现了对朝鲜的控制和对中国东北的渗透,为进一步侵华奠定了基础。 (二)九一八事变与华北危机 1931年,日本发动九一八事变,迅速占领中国东北三省,并建立伪满洲国,将东北变为其殖民地。此后,日本又将侵略矛头指向华北地区,不断制造事端,企图通过政治讹诈、军事威胁等手段,逐步控制华北。1935年,日本策划“华北自治运动”,妄图使华北五省脱离中国中央政府的管辖,成为第二个“满洲国”。中国人民掀起了抗日救亡运动的高潮,全国上下要求停止内战、一致抗日的呼声日益高涨。 (三)国共两党的政策变化 1935年,中国共产党发表《八一宣言》,呼吁建立抗日民族统一战线。1936年,西安事变爆发,在中共的调解下,西安事变得以和平解决,标志着国共两党十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。然而,国民党内部仍有部分亲日派主张妥协投降,对日本的侵略行为采取退让政策,这使得日本更加有恃无恐。 (四)卢沟桥的战略地位 卢沟桥位于北平西南约15公里处,是平汉铁路的重要桥梁,也是通往华北腹地的交通要道。控制卢沟桥,就可以切断北平与南方的联系,进而控制整个华北地区。因此,卢沟桥成为日本扩大侵华战争的重要目标。 二、事件经过 (一)事件爆发 1937年7月7日晚,日本华北驻屯军第1联队第3大队在大队长一木清直的率领下,借口一名士兵(志村菊次郎)在演习中失踪,要求进入宛平城搜查。中国守军第29军第37师第110旅第219团在团长吉星文的指挥下,拒绝了日军的无理要求。日军随即向卢沟桥一带的中国守军发起进攻,并炮轰宛平城。中国守军奋起抵抗,七七事变爆发。 (二)中国军队的抵抗 事变发生后,第29军军长宋哲元通电全国,表示“决心固守北平,誓与城共存亡”。中国守军在卢沟桥、宛平城等地与日军展开了激烈的战斗。吉星文团长亲赴前线指挥,士兵们奋勇杀敌,多次打退日军的进攻。其中,1937年7月8日凌晨,中国军队对日军发起反击,收复了部分失地。 (三)日本的扩大侵略 日本政府得知事变消息后,迅速做出反应,决定扩大侵华战争。7月8日,日本内阁召开紧急会议,决定向华北增兵。随后,日军陆续从朝鲜、中国东北等地调兵遣将,向北平、天津一带集结。7月11日,日本政府发表《关于向华北派兵的声明》,公开宣布扩大侵华战争。 (四)国共两党的反应 中国共产党于7月8日发表《为日军进攻卢沟桥通电》,呼吁全国人民团结起来,抵抗日本的侵略。通电指出:“平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!”国民党政府在全国人民的压力下,也表示要抵抗日本的侵略。7月17日,蒋介石在庐山发表谈话,指出“如果战端一开,那就是地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任”。 三、事件结果 (一)北平、天津沦陷 由于国民党政府在事变初期仍抱有幻想,企图通过谈判解决问题,未能及时采取有效的防御措施,导致中国军队在战场上处于被动地位。7月26日,日军进攻北平南苑,第29军副军长佟麟阁、第132师师长赵登禹在战斗中壮烈牺牲。7月29日,北平沦陷。7月30日,天津也被日军占领。 (二)全民族抗战开始 七七事变的爆发,标志着中国全民族抗战的开始。国共两党实现了第二次合作,抗日民族统一战线正式形成。中国军队在正面战场和敌后战场同时作战,全国人民掀起了轰轰烈烈的抗日救亡运动。 (三)国际社会的反应 七七事变引起了国际社会的广泛关注。苏联、美国、英国等国家对日本的侵略行为表示谴责,但由于各自的利益考虑,未能采取有效的制裁措施。只有苏联给予了中国一定的物质和道义上的支持。 (四)对中国历史的影响 七七事变是中国近代史上的一个重要转折点,它使中国人民的抗日斗争从局部抗战转变为全民族抗战。经过八年的艰苦抗战,中国人民最终取得了抗日战争的伟大胜利,这是中国近代以来第一次取得反对外来侵略的完全胜利,为世界反法西斯战争的胜利做出了重要贡献。 四、事件意义 七七事变是日本帝国主义全面侵华战争的开始,也是中国人民抗日战争的起点。它唤醒了全体中国人民的民族意识,激发了中国人民的抗日斗志,使中国人民团结起来,为保卫国家的领土完整和民族尊严而战。