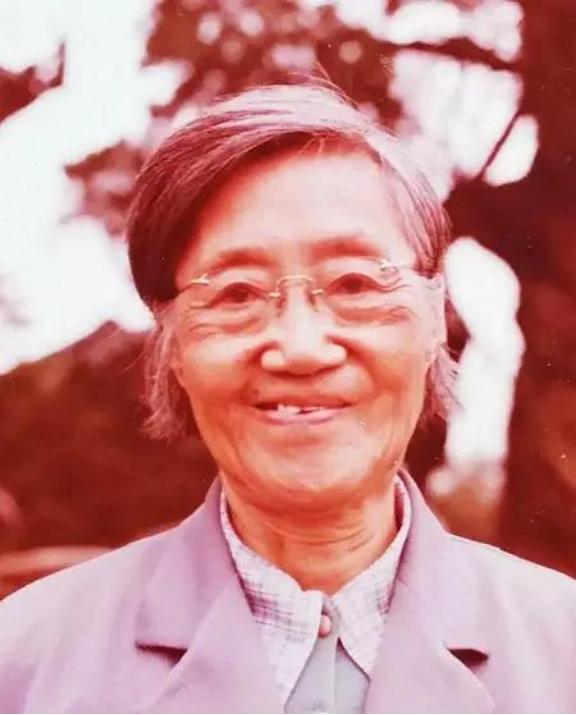

1964年4月,邓小平视察兰州504厂,一家对外绝密的铀浓缩工厂,在车间角落,他看见一个穿工装的女工,目光一怔,走上前问:你怎么在这儿? 戈壁滩上黄沙漫天,一座隐秘的工厂孤独伫立,连路标都不敢露面。1964年4月,这里迎来了一位特殊客人——邓小平。他步入车间,目光却被一个不起眼的身影吸引:一个穿工装的女工,低头忙碌,灰尘满面。她是谁?为何出现在这绝密之地? 1964年春,兰州郊外的504厂是中国核工业的命脉。这座新中国第一座铀浓缩厂,建于1958年,邓小平曾亲自拍板。那几年,苏联专家撤走,技术资料几乎断绝,科研人员硬是靠着一股子韧劲,在戈壁滩上啃下了一个个硬骨头。1964年1月14日,工厂终于生产出第一批高浓缩铀,成了中国第一颗原子弹的关键燃料。4月12日,邓小平带着二机部部长刘杰等人来视察,看看进展,也给一线同志们鼓鼓劲。 走进车间,机器轰鸣,工人们忙得热火朝天。邓小平一边听厂长汇报,一边点头称赞。他关心设备,关心生产,更关心这些默默付出的工人。可就在车间一角,他注意到了那个女工。她穿着普通工装,动作熟练,跟其他人没啥两样。可邓小平却觉得眼熟,走近一看,才认出她是王承书——1959年全国群英会上,他见过这位女科学家。 王承书,1912年出生在上海,1934年从燕京大学物理系毕业,1944年在美国密歇根大学拿到物理学博士。她跟热力学大师乌伦贝克一起搞出的WCU方程,曾经登上国际期刊头条。1956年,她顶着重重压力回国,还带回了300箱科研资料,说要为祖国出力。回国后,她先是在中科院干理论研究,后来转到热核聚变,成绩很亮眼。可1961年,钱三强找她谈话,给她扔了个大任务:研究铀-235的气体扩散分离技术。 答应之后,王承书就“失踪”了。她改名换姓,连丈夫都不知道她去了哪儿,只收到一封信说“地方远,暂时不通邮”。她来到504厂,住进最简陋的招待所,夏天热得喘不过气,冬天冷得手脚冰凉。苏联专家撤走后,留下的设备半成品居多,技术资料还是俄文的。她不懂俄语,就抱着词典一个字一个字抠,晚上抄笔记抄到天亮。没有计算机,她就带着几个年轻人用算盘算,手动推公式,算得纸张堆满屋子。 气体扩散这门技术,难在哪儿?得精确控制温度和压力,还得造出耐腐蚀的扩散膜,处理六氟化铀这种强腐蚀性的气体。王承书跟几位科学家一块儿,啃下了上百个难题。他们写出的研究报告,像《净化级联的计算与试验》《504厂级联9批启动方案计算》,直接帮工厂把生产搞上正轨。1964年1月14日,第一批高浓缩铀出来,10月16日,中国第一颗原子弹炸响,靠的就是这些人的汗水。 邓小平在504厂看到王承书时,心里不是滋味。一个顶尖科学家,放弃城市里的舒适生活,吃苦不说,连名字都不能留。她不是一个人在战斗,504厂还有无数像她一样的人,隐姓埋名,把青春和才华献给了国家。视察完,邓小平特意让王承书站在合影前排,这不是简单的礼貌,是对她付出的肯定,也是对所有无名英雄的敬意。 王承书的贡献,不只是技术上的。她回国时,能留在国外享清福,可她选了最难的路。成功后,她不争名不争利,奖金全捐了出去。她丈夫张文裕去世前有个心愿,要建一所小学,她把钱都给了“文裕小学”。1973年,她又接手激光同位素分离研究,从零起步,五年搞出实验装置,技术指标超过当时日本的公开数据。 她这一辈子,有三次说了“我愿意”。1941年,她执意去美国留学,证明中国女性也能在物理学顶尖领域站稳脚跟;1956年,她回国,带着资料要为国家干实事;1961年,她接下秘密任务,隐姓埋名三十年。晚年,她住北京一间破旧宿舍,生活简单得不行,用药也坚持国产的。1994年,她去世时82岁,留下一句话:“虚度八十春秋,愧对党与人民。”