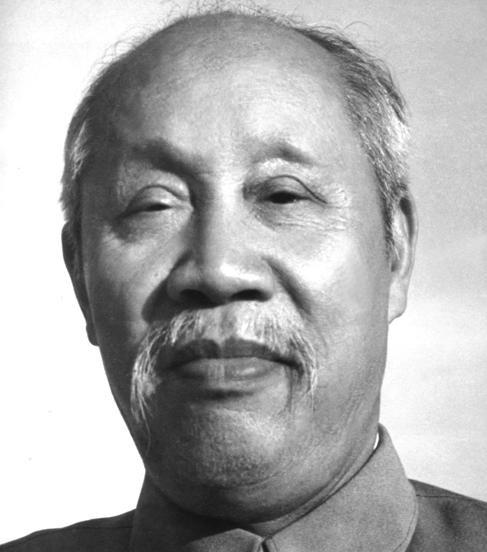

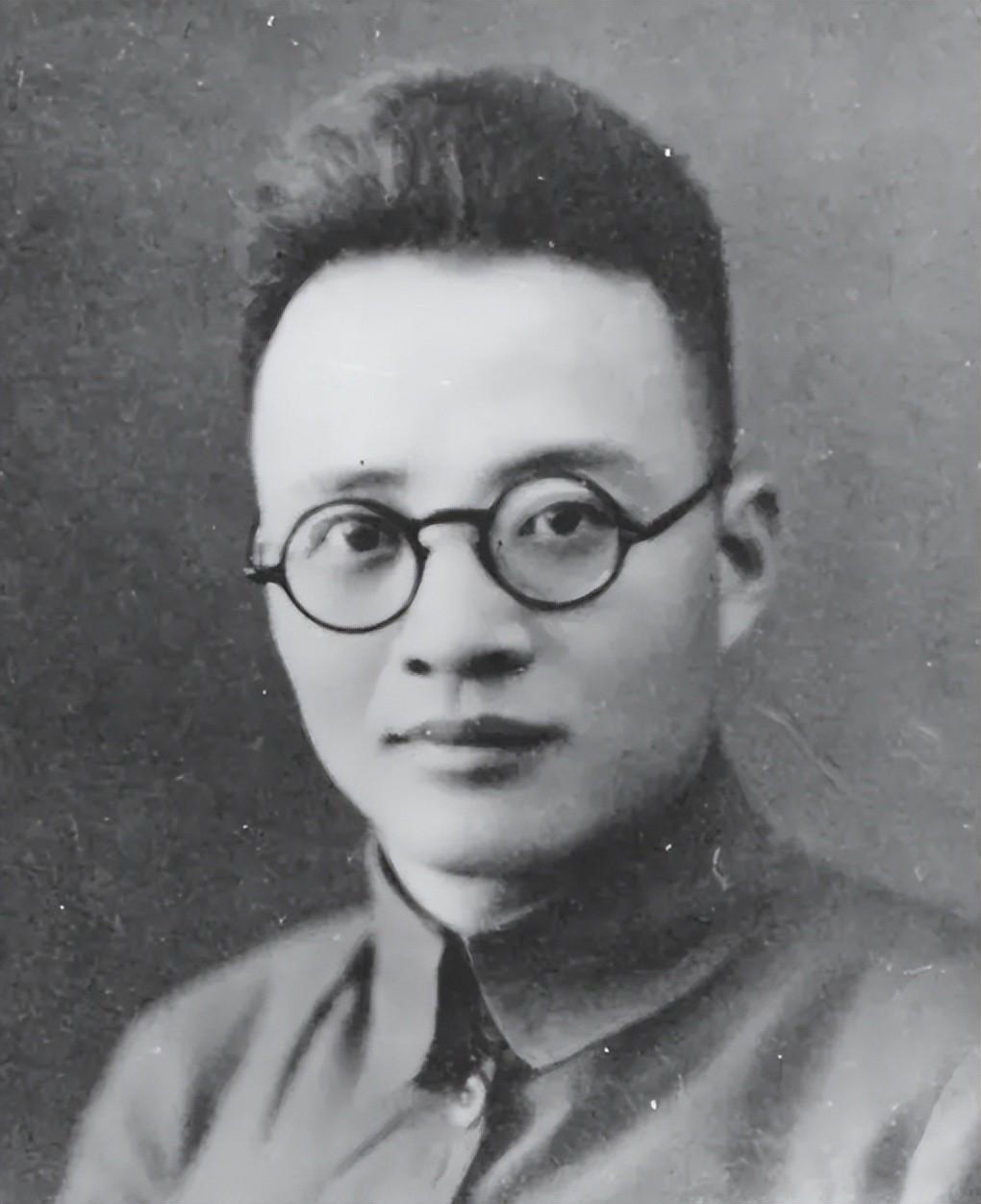

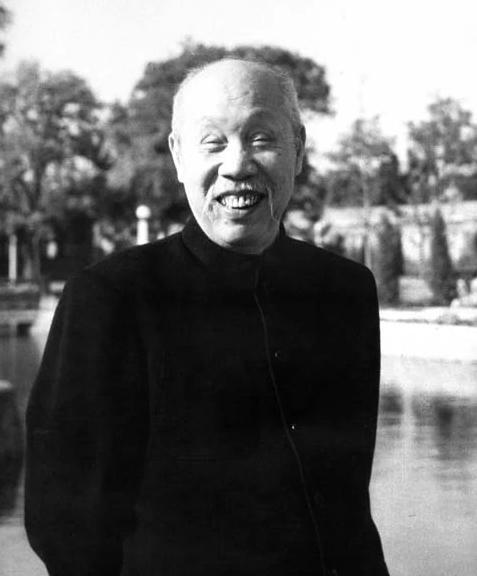

1950年,一位村妇从报纸上得知丈夫董必武再娶,长叹:这是命啊 “1950年初秋,你手里那张《人民日报》借我看看?”院墙边,严修道凑到妻子陈碧英身旁抖抖报角。陈碧英低头,指尖停在一行黑体字——“中央人民政府副主席董必武偕夫人何莲芝赴京参加会议”。她怔了半晌,轻声答了一句:“这是命啊。” 山村寂静,鸡鸣远去。谁也不知道,这位看上去普普通通的村妇,十五年前曾是红都瑞金最忙碌的女宣传干事。那年,红军反“围剿”紧要关头,前线需要一位细心护士照料跌伤又染疟疾的董必武。邓颖超把名册摊开,第一眼就想到了敢闯山林采药的她。 陈碧英最初是拒绝的。身边人悄悄描述:“那位董校长,胡子一翘,年纪都快半百。”可命令一下达,她背起药篓,顶风冒雨往前线赶。帐篷里,董必武神志朦胧,他听见有人报名字,微微点头:“骨折不要紧,疟疾才麻烦。”陈碧英没多话,当晚熬了半罐草药硬是灌下去。连着十几天,每个清晨她都钻进雨雾里摘苦根和金丝草,晚上守着病人退烧。疟疾缓解,骨伤也能下地,董必武说的第一句话竟是客气:“小陈,辛苦了。” 伤好,人散。组织希望二人“再接触看看”,可革命年代的相识并不浪漫:枪声轰鸣,前线需要人手,宣传部同样忙碌。直到那碗枇杷端到眼前——董必武把房东送的果子原封不动提给她:“那天介绍一事我不知情,婚姻得自由。”一句赤诚让她红了眼:这位长者比想象中可敬。 1933年仲夏,两人在稻田边的篝火旁交换了誓言,没有戒指,只有大红布条。新人第二天就各自投入工作。甜蜜刚刚开始,现实却迅速逼近。1934年秋,中央苏区形势急转直下,红军被迫长征。随军体检,陈碧英因旧疾落选;离别口令下达,队伍星夜出发。她跟着送了三天,走到山脚,董必武转身:“回去吧,活着最重要。”她咬唇,目送队尾消失在薄雾里。 组织安排她去广东坪石恢复地下交通线,但那里已成白色恐怖中心。联系人牺牲、交通站被捣毁,陈碧英辗转乞行,逃到家乡时,两行噩耗扑面而来:父亲、弟弟皆被杀害,母亲独自躲在破庙。仇恨与痛苦压得她透不过气,她还是捂着心口说:“娘,我等他。”三年,消息全无,鬓边已冒白丝。母亲跪着劝:“碧英,活人得往前。”她流泪点头。 村里老实巴交的严修道四十多岁尚未成亲,乡亲撮合,两人简单拜堂。为了隐姓埋名,她连“陈”姓都鲜少提及,把自己过去全部锁进旧木箱。自此,她耕田种薯,照顾婆母,成了地地道道的庄稼妇。 而在千里之外,翻越雪山草地的董必武也苦苦寻找妻子。遵义、延安,一路问了一路失望。对外他坚称“家人或已遇难”,内心却总期待偶然相逢。抵达陕北后,党内安排生活顾问照料他起居,一来二去,与同样失散队伍的女红军何莲芝相识。抗战正酣,组织再三劝慰,他终于应允成婚。新人洞房时,他在炭火旁写下只字片语:“若碧英犹在,盼宽宥。”纸条旋即焚成灰,漫天星子飘散在窑洞外。 1949年10月,开国大典礼炮震响,董必武出任中央人民政府副主席。忙碌之余,他托派到江西、福建、广东的旧友搜寻陈碧英,均无回音。1960年国庆前夕,他同何莲芝来到瑞金参观旧址,特意让当地干部留意“外号大碧”的老同志。有人摇头,有人沉思,却终究没能找到确切线索。夜里,他回到招待所,靠在檐廊,叹息轻若蚊鸣。 同一年深山里的小村早已通电,严修道学会了识字。某天集市上,他买回一张报纸,里面恰有董必武照片。回家后,陈碧英看见标题,心口像被重槌击中,脑海闪回的却是长征出发前的那个拥抱。“这十几年不是梦。”她喃喃自语,可泪水收得很快,第二天一样下地施肥。对外,她从不谈往事,只偶尔举目望向北方。 时间对谁都苛刻。1975年4月,一代元勋董必武病逝北京医院。弥留时,他一再嘱托子女查找南方那位陈同志;护士俯身倾听,答复含糊。文件存档,尘封抽屉。八年后,74岁的陈碧英病重。邻舍劝她去县城看看大夫,她摆手:“不折腾。”9月一个夜里,她握着丈夫严修道的手,低声说了句:“老严,我亏欠你。”随后合眼沉睡,再未醒来。 两条命运线至死未曾交错。有人问:谁对谁错?历史的节点往往无关对错,更多是一阵旋风——将人驱赶到未知的旷野,再决定谁能相遇,谁被拆散。董必武与陈碧英,一位是新中国宪法草案的重要起草者,一位是隐姓埋名的田间农妇;他们曾经紧紧相拥,也曾竭力寻找,只是身前身后都被时代浪潮托举又抛掷。 说到底,改变个人命数的从来不是情感的深浅,而是烽火、铁蹄、风雨和迁徙。倘若1934年体检少了一条限制,倘若地下联络线早一步恢复,也许会是完全不同的剧本。然而,这个世界没有假设,只留下报纸上那行寥寥数字与遥远山村的一声轻叹。