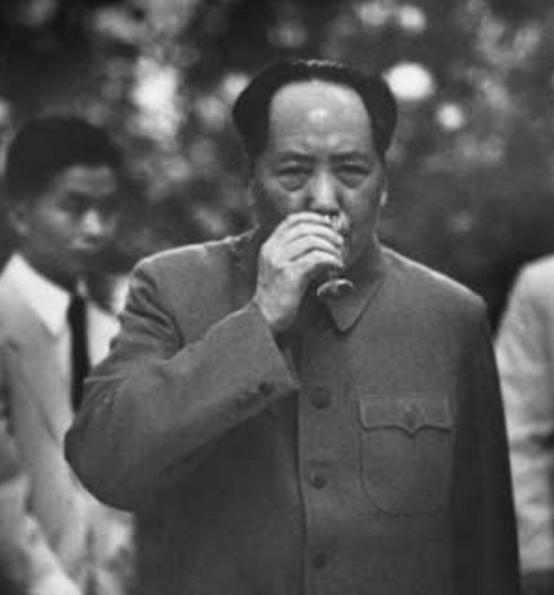

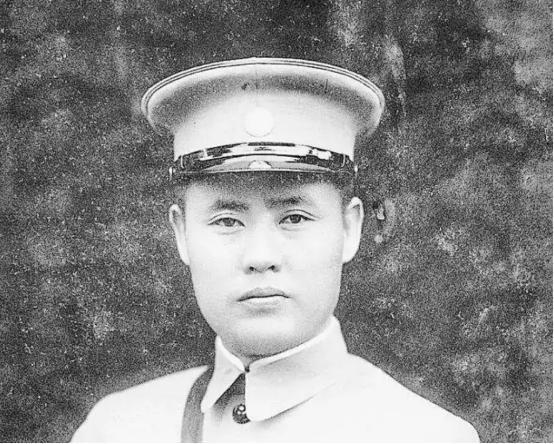

1950年,董其武受到毛主席亲切召见,回去后因何事辗转反侧? “董将军,1950年4月27日晚七点,主席在勤政殿等您。”警卫轻声提醒。车窗外,中南海的灯光被夜色涂出一层温暖的晕圈,董其武捏了捏袖口,心脏不受控制地加速——这一刻,他等了整整一年。 董其武出身西北军,枪林弹雨里练成果敢性子,却也难免犹豫:1949年1月,北平和平解放,傅作义顶着生死压力在协议上按下手印;而此时的绥远,电台里尽是“敌进我退”的噪音。夜深人静,他靠在军部宿舍的木门上琢磨:跟南京硬杠,还是学北平谈判? 广播里的《东方红》像是催化剂,他干脆套上棉大衣直奔北平。见到傅作义的那天,院子里落雪,傅作义半开玩笑:“忙成这样,还跑来?”董其武回一句:“越乱越得来。”一句话,把他从犹豫不决拉进了“和平起义”这条新轨道。 形势逼人。南京一纸命令:全师西撤。董其武没照办;又一纸电令:军饷停发。绥远兵饷本就紧巴巴,他索性“以退为进”,象征性撤走一支警卫连,骗来1900两黄金,当场记账——这钱先养兵,后续再说。毛主席得到汇报,只回两句话:“黄金可以收,思想要稳。” 春风一点点吹暖了草原。1949年9月19日凌晨,几声清脆的电键敲响,艾青诗句般的通电飞向北平:绥远起义成功。次日,华灯初上的西单外交部街,毛主席复电:“团结一致,建设新绥远。”简短,却掷地有声。 起义后事多得很,董其武忙到国庆都没进京。1950年3月,他与高克林等接受中央调训,住进小酱房胡同十九号。院里老藤缠满篱笆,傅作义、潘纪文常来碰头。4月26日深夜,周总理批阅完他们的工作报告,亲笔把“国民党反动政权”改成“蒋介石反动政权”,批改痕迹像课程表一样密密麻麻。董其武感叹:“凌晨一点,总理还在挑字眼,这股认真劲儿,服了。” 第二天政务院会议,周总理向众人介绍董其武,掌声热烈到让他脸颊发烫。可他没顾上寒暄,心里只剩一个念头:什么时候见主席?傍晚,傅作义笑吟吟推门:“今晚去中南海。”短短七个字,却像战鼓。 进入书房,毛主席放下手中文件,两步迎上来,大手一握:“同志辛苦了!”一句“同志”,把董其武紧张情绪化成一股热流。他原想准备发言稿,话到嘴边却只蹦出三个字:“主席好!”毛主席爽朗一笑,拉着他坐下,“蒋介石掏钱掏官位,拦不住你们;共产党没什么法宝,只讲诚意。诚意能不能打动人?”董其武忙答:“能!” 三个多小时,主席从红军长征讲到华北解放,又谈到改造旧军队的难点。他语气平和,但层层摆事实、讲逻辑;“部队归拢后,干部思想改造,两年见效;绥远离蒙古近,民族工作要细。”这些话一句一句烙在董其武脑子里。傅作义提醒主席休息,主席笑着站起:“傅宜生又来催我咯,今天先谈到这儿。” 夜里十一点,车子驶回小酱房胡同。院里静得能听见榆钱落地,众人洗漱后各自回房,唯独董其武在书桌前坐着不动,台灯下,他翻出工作报告,又取过毛主席语录,小心抄写。为什么睡不着?兴奋是一层,更深的,是一句话:“你还不是共产党员吧?”这颗子弹一样的话,穿透胸膛,嵌进心里。 之后的三十二年,他一次次递交申请:1956年上交私宅草案,未果;1964年,请战支援“三线”,未批;1980年,统战部上门告知“早已合格”。可他不满足,“手续是形式,也得走完。”1982年,83岁的董其武正式宣誓,他在日记里写:“等了半生,终于找到了组织。” 老将军晚年常念叨两句自作的诗:“闻道虽晚志不衰落,甘将余生献人民。”辗转反侧的那一夜,也许正是这两句诗的起笔。