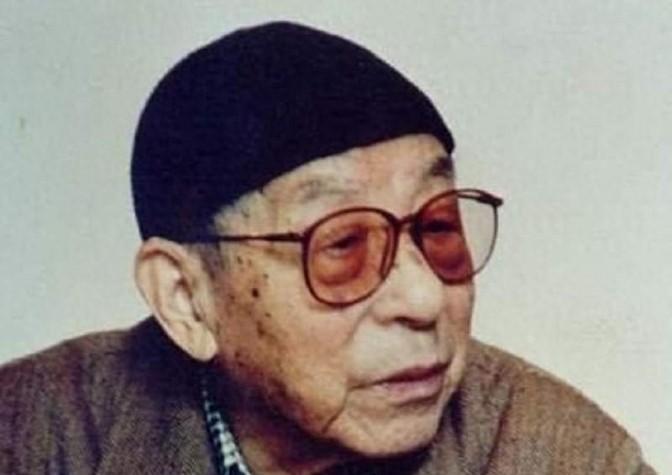

张学良这一生,跌宕起伏、起高楼又看楼塌。他经历过风光,也尝过幽禁,曾是时代的主角,最后却隐身幕后。可令人意想不到的是,等他年逾九旬、白发苍苍时,谈起昔日战友冯玉祥,却一句比一句尖刻。杀人、撒谎、残忍……张学良几乎倾尽情绪,一字一句击在冯的形象上。曾经的“基督将军”,在“少帅”口中,几乎成了恶魔的代名词。究竟,两人之间藏着多少裂痕?又是什么,让张学良晚年仍难以释怀? 1920年代,中国军阀混战,政局动荡。张作霖在东北扎根自立,冯玉祥则靠倒戈起家,迅速崛起。 张学良和冯玉祥,初看毫无交集。一个是奉系少帅,从小在锦州、北京的权力圈里耳濡目染;另一个是西北军头,从底层士兵爬上将军之位。他们出身不同,性格也差异极大。 张学良崇尚骑士精神,注重个人荣誉,对杀人极其反感;冯玉祥则行事果断,杀伐果决。他处决部下毫不手软,政变、清洗、换将,从不手软。张学良曾直言,自己一生从未亲手杀过人,而冯则“杀人不眨眼”。 两人在政治路线上,也早早走向分歧。冯玉祥反对张作霖,与蒋介石勾结讨奉;张学良虽后期倒向国民政府,但始终怀念父亲旧部,对冯的反复无常始终不信任。 更关键的是,冯玉祥的“投机性”,让张始终心有芥蒂。在他眼里,冯玉祥从不是坚定信仰者,更像是机会主义者:为了自保,可以随时换阵营;为了上位,不惜铲除异己。 1925年冬,郭松龄反奉兵变,是奉系军阀历史上最血腥的事件之一。郭松龄曾是张作霖倚重将领,更是张学良的老师和朋友。 可就在郭发动兵变、兵临沈阳时,冯玉祥冷眼旁观,甚至默许背后“断粮”。郭败后被俘,张作霖命人处决,全军震动。 张学良虽没直接下令,但他知道,郭松龄之死,冯玉祥至少是“坐视”。而这件事,成为他内心一道无法愈合的伤口。 几十年后他回忆这件事,语气里仍是沉重。他没说冯是凶手,却把话藏在心里。那种“你明知却不救”的感觉,比直接背叛更让人无法原谅。 张学良晚年说:“冯的手下都很残忍”,或许不只是陈述,更是在影射——郭的死,是冯授意下的“清算”,是政治杀戮的一部分。 1936年,张学良发动西安事变,扣留蒋介石,逼其联共抗日。当时冯玉祥虽已淡出军政要职,但仍在舆论上发声支持蒋介石。 而最让张学良气愤的,是冯对事件“左右摇摆”的态度。他原以为冯会表态支持抗日,可冯却在关键时刻选择“观望”,甚至暗中传话希望张“主动退让”。 更糟的是,在张被蒋幽禁后,冯竟与国民政府走得更近,在多个公开场合否定西安事变正当性。 张学良觉得背叛。西北军出身,抗战立场,冯理应理解他做的决定。可冯不仅不表态,还在背后“补刀”。 这份隐忍多年后的愤怒,在张的晚年彻底爆发。他不再讲外交辞令,而是毫无保留地说出“他几乎没有一句真话”,这句评价,几乎等于判了冯的“人格死刑”。 张学良的“杀人说”与“假话说”,并非情绪化的瞬间宣泄,而是几十年积压后的最终判断。 他见过太多军阀,谈过太多政治人物。可对冯玉祥的评价,他语气最重。他说冯残忍,是指他对待手下严苛、动辄处决;说冯撒谎,是指他政治手段复杂,难以信任。 冯玉祥确实有不少争议。他曾在中山舰事件中反蒋,却不久又与蒋合作;他曾高举反战大旗,却在抗战爆发前再次赴美避难。他主张“信仰基督”,可自己却因怀疑妻子不贞,将其活埋,令人发指。 张学良是有底线的人,他讲信义、讲忠诚,不杀俘、不整人。而冯玉祥的“实用主义”,让他始终觉得格格不入。 张并不是在清算冯,而是在给后人留下警示:一个人再有理想,如果手段太过残酷、语言无法信任,那最终也无法赢得真正的尊重。 张学良的一生,从权力高峰跌落谷底,但他始终维持了人格的完整。他可以幽禁五十年,不吐一句怨言,却无法容忍冯玉祥那种“表里不一”的做人方式。 冯玉祥早年确有功绩,但晚年声誉日渐滑坡,死于海难后也少人追思。张学良的话,像一面镜子,把那个复杂时代映得格外真实。 在那段黑白交错的历史里,张学良选择了做“干净的人”;冯玉祥,则更像一位“政治幸存者”。 可历史会记住谁?张学良的“老实话”,也许就是最好的注脚。