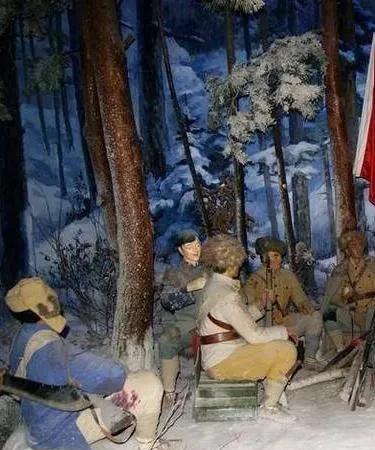

抗日14年,最后能够取得胜利,有一支队伍的作用绝不可忽略。各种资料统计,他们消灭了17-18万日本鬼子。他们的名字叫“抗日义勇军”(后期是东北抗联)。 很多人说起抗战,大篇幅地描述发生在中国华北、江南、中原腹地的场景,常常忽略东北这个战场,也常常忘记提起东北义勇军(东北抗联)。 你看那零下四十度的长白山密林,树皮上还冻着杨靖宇将军最后留下的脚印。1936年冬天,抗联第一路军被日军围困在濛江山区,战士们穿着露棉絮的单衣,靠啃食树皮和棉絮充饥。 你能想象吗?在零下四十度的山林里,连步枪栓都冻得拉不开,他们是怎么跟装备精良的日军周旋的?1932年,辽宁民众自卫军刚成立时,手里的武器杂得很:有清军留下的老套筒,有民间藏的鸟铳,甚至还有人拿着铡刀和扁担。 可就是这样一支队伍,在通化城外的一次伏击战里,硬是靠着夜袭,炸毁了日军三列运送军火的列车。 日军指挥官气得在电报里骂“一群乌合之众,竟如此难缠”,可他们不知道,这些“乌合之众”的家里,有的被日军烧了房子,有的亲人被活埋,每杆枪背后都藏着血海深仇。 东北抗联的作战,从来不是阵地战,是钻进山林里的“麻雀战”。 1938年,赵尚志带着第三军在松花江下游打游击,日军调集了七个县的“讨伐队”,还放火烧山,想把他们逼出来。赵尚志却反着来,让战士们分散成小队,白天躲在雪洞里,夜里摸进日军据点。 有次他们端掉一个日军哨所,战士们缴获了几床棉被,谁都没舍得盖,连夜送给了附近被日军抢走粮食的村民。村民们摸着棉被上的弹孔,哭着说“你们比亲人还亲”,转身就把家里仅存的土豆塞进战士们怀里。 更让人揪心的是他们的牺牲。1939年秋,八名女战士为掩护大部队突围,被日军围在乌斯浑河边。指导员冷云喊着“同志们,跳!”,八个姑娘抱着枪支,毅然走进冰冷的河水。 最小的王惠民才13岁,出发前还在兜里藏着妈妈给的花布条。日军指挥官用望远镜看着她们消失在浪里,沉默了很久——他大概想不通,这些连棉衣都穿不暖的中国姑娘,怎么就宁死不降。 杨靖宇的最后三天,更像一部浸着血的史诗。1940年2月,他带着几名警卫员被日军围困在三道崴子。 日军派了叛徒喊话,说“投降吧,给你大官做”,杨靖宇靠在大树上,手里的双枪还在射击,骂道“我是中国人,宁死不当亡国奴!”。 他牺牲后,日军解剖他的遗体,胃里只有树皮、草根和没消化的棉絮,连日军医生都忍不住落泪:“这样的人,怎么可能战胜?” 可他们偏不。从1931年九一八事变后,东北义勇军最早举起抗日大旗,最多时发展到30多万人,虽然装备差、没补给,却把东北变成了日军的“噩梦之地”。 日军原以为三个月就能“平定满洲”,结果在东北打了14年,光是对付抗联就投入了超过60万兵力,还修了 公里的“集团部落”和封锁线,可就是没能彻底消灭这支队伍。 为什么?因为他们身后是白山黑水,是父老乡亲。赵尚志曾三次被捕,出狱后第一件事就是找队伍,他说“我这辈子,就认一个理:把鬼子赶出中国”;周保中在密林中指挥作战,腿被冻坏,自己用锯子锯掉腐肉,疼得咬碎了牙,却笑着对战士说“这点伤,比丢了国土轻多了”。 很多人不知道,东北抗联的密营里,至今还能找到战士们刻在石头上的话:“我们是东北抗日联军,宁死不当亡国奴”。 这些字被风雨侵蚀得模糊,却像钉子一样钉在东北的土地上。他们消灭的17万多日军,每一个数字背后,都是冻僵的手指扣动扳机的决绝,是饿肚子也要冲锋的勇气,是明知打不过还要打的血性。 现在说起抗战,我们总记得淞沪会战的惨烈,台儿庄战役的辉煌,可别忘了,在最北的战场,有一群人在零下四十度的严寒里,用生命拖住了日军的脚步。 他们没有正规编制,没有充足补给,甚至连名字都没留下多少,可正是他们的坚持,让日军无法轻易把东北的资源调往关内,为全国抗战争取了时间。 你说,这样的队伍,这样的牺牲,不该被记住吗?他们用冻裂的双手举起的,不只是步枪,更是一个民族不肯低头的脊梁。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。