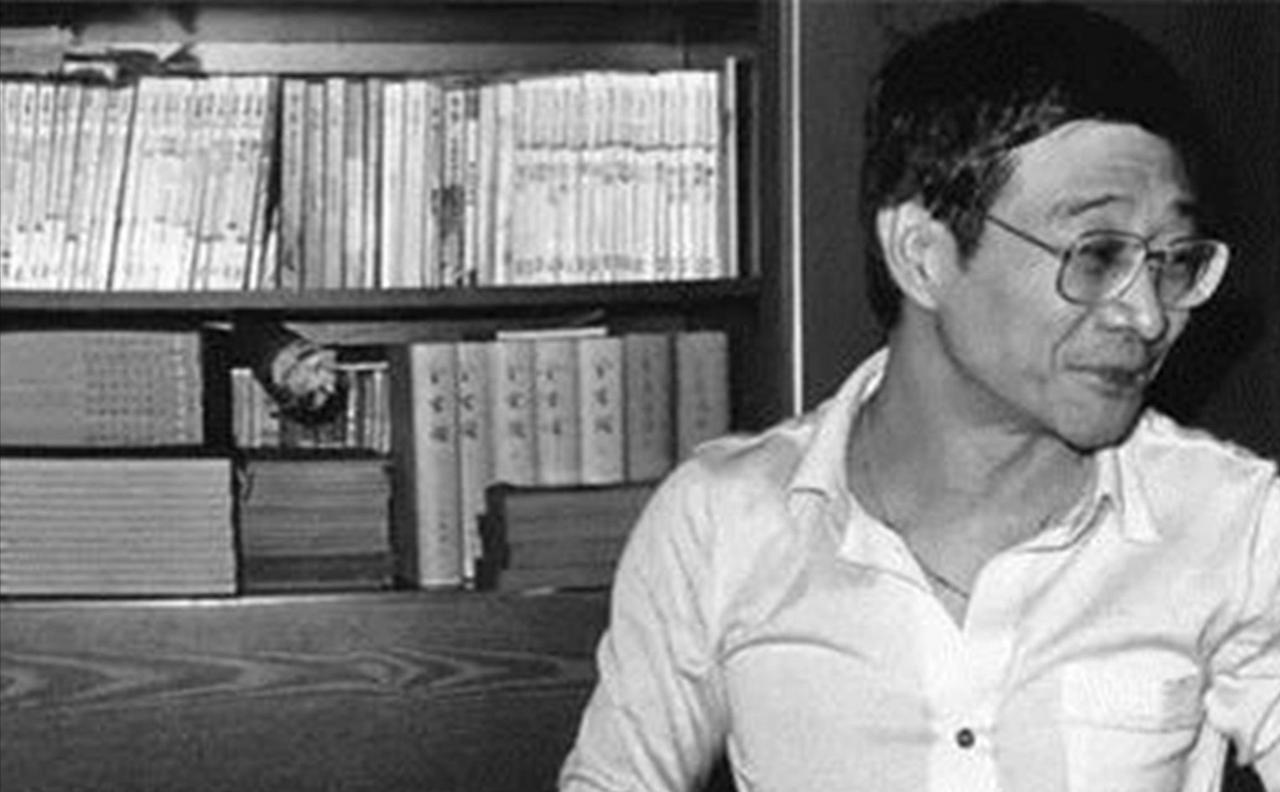

1957年,倪匡伪造多种公章、证件、介绍信,由内蒙古畏罪潜逃至广州,七月间偷渡至澳门,最终逃到香港。 倪匡1935年生在上海一个普通人家,家里兄弟姐妹多,他排行老四。早年上海生活条件一般,他上过小学和中学,但没读完高中就辍学了。1951年加入华东人民革命大学,学了几个月后进公安部队,当基层军官。1955年,他自愿去内蒙古呼伦贝尔盟的农场,开垦土地种水稻。那地方冬天冷得要命,夏天蚊虫多,他负责看管和巡逻。农场有狼狗,他还养过几条用来守卫。 1956年冬天,他拆了一座木桥烧柴取暖,这事被上报成破坏公共设施,隔离审查。他知道麻烦大了,就决定跑路。倪匡从小爱看书,读过不少中外小说,但那时没想过当作家,只想找份稳定工作。去内蒙古前,他在部队学过些技能,但农场生活让他觉得不适应。拆桥事件成了转折点,他用萝卜和肥皂刻假章,伪造介绍信和证件。这些东西简单粗糙,但够他用。整个过程显示他胆子不小,但也暴露了当时的管理漏洞。他没留下多少记录,但后来回忆时承认这是逃避处罚的办法。 逃亡从1957年开始,倪匡先在内蒙古农场伪造了公章和证件。他骑马去泰来县火车站,买票坐上齐齐哈尔到大连的列车。途中他用假证件蒙混检查,到大连后换船去上海。在上海没找到落脚地,就继续南下。途中他又刻了更多假章,用肥皂做模具,盖在介绍信上。途径鞍山时投奔哥哥,住了几天补充食物。从鞍山再坐火车南行,几个月后到广州。 那时七月,天气热,他联系上蛇头,花钱坐小船偷渡到澳门。从澳门爬围栏进香港,过程中皮肤被刮破。这段路他原计划北上蒙古,但坐错车南下了。整个逃亡靠假证件和运气,途径多个城市,没被抓到。伪造的东西包括多种公章、证件和介绍信,用来骗取交通和住宿。倪匡后来在访谈中说,这事纯属无奈,但事实是畏罪潜逃。过程没多少浪漫,全是风险和辛苦。偷渡到澳门再到香港,标志着他彻底脱离原生活。 抵达香港后,倪匡不会粤语,先在荃湾工厂做杂工,干体力活维持生计。1957年底进联合书院学新闻,边学边投稿。首篇小说《活埋》在《工商日报》发表,用笔名衣其。没毕业就进《真报》当校对,后来升编辑和记者。1963年在金庸鼓励下,用卫斯理笔名在《明报》连载科幻小说,融合武侠元素。 60年代末到70年代,他写了400多部电影剧本,合作过张彻,还为李小龙创作陈真角色。80年代出原振侠系列,还研究金庸小说。1987年当香港作家协会会长,和黄霑蔡澜主持节目《今夜不设防》。2005年封笔,最后一部是《只限老友》。一生写了300多部小说,如卫斯理、女黑侠木兰花、六指琴魔系列。风格杂乱,天马行空,高峰期一天两万字。倪匡的成功靠写作谋生,但早年逃亡留下的标签没变。他没回过内地,定居香港。晚年获香港电影金像奖终身成就奖和编剧会荣誉。2022年7月3日去世,享年87岁,火化从简。后续发展显示他从逃犯变作家,但负面事件没被抹去。 倪匡的逃亡和后续,让人看到个人选择的影响。从伪造证件到成为作家,这路径不寻常。但他拆桥和逃跑的事实摆在那,没法回避。整个过程靠运气和机会,香港环境给了他空间发展写作。相比内地,他在那边自由些,但也付出代价。家庭分离,没回故土。创作虽多,但不少是商业作品,深度有限。倪匡自称运气好,但逃亡起点是违法。这样的经历在时代背景下常见,许多人面临类似困境。他的故事反映了个人在压力下的反应,伪造证件是短期解,但长期看改变了人生轨迹。香港的媒体业让他立足,从校对到编剧,一步步爬。卫斯理系列流行,但本质是娱乐。晚年封笔,表明体力跟不上。去世时没大张旗鼓,符合他低调作风。 倪匡的故事结束了,但你怎么看他的选择?欢迎在评论区分享你的想法,是运气还是能力让他成功?