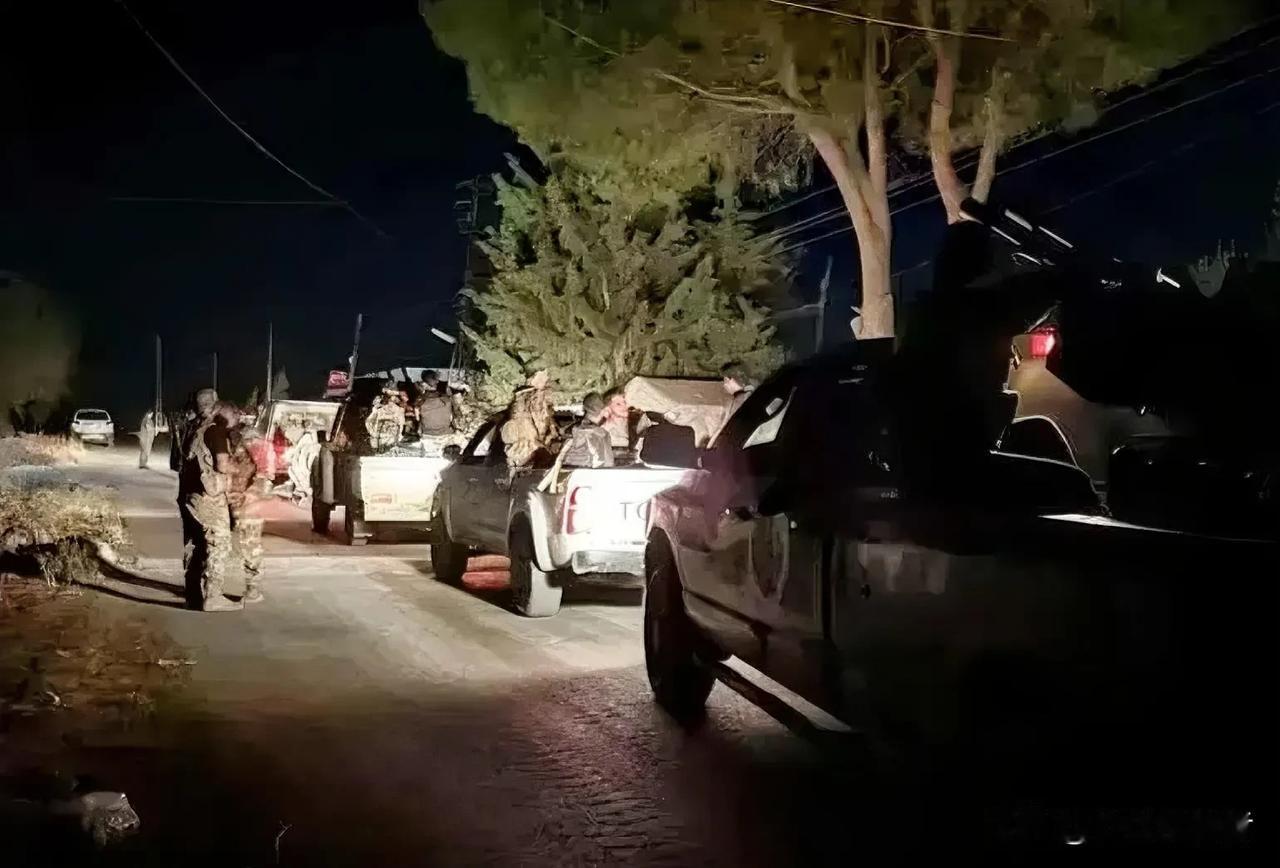

10万阿拉伯民兵连夜南下,继续从大马士革攻击前进,攻打苏伟达省德露兹武装。沿途阿拉伯商人和居民纷纷设立补给站,给阿拉伯民兵提供大饼、饮料和慰问品。 这场战斗虽然看似是为了某个具体的战略目标,但背后却隐藏着更深层的社会和政治动荡。民兵的行进不仅仅是为了军事目的,更像是一次集体的宣誓。补给站的建立也似乎在宣扬一种民族团结的气氛,民众通过这种方式表达了对民兵的支持和对当前局势的认同。在阿拉伯世界,民众对战争的态度往往充满复杂的情感:一方面,他们渴望和平与稳定;但另一方面,在长时间的冲突和不安定中,他们也在不断寻找一种能够带来改变的力量。 这场攻势不仅仅是阿拉伯民兵与德露兹武装之间的对抗,也反映了阿拉伯社会在长期动荡中逐渐形成的各类利益集团的角力。民兵与当地商人和居民的互动,展示了战争与社会日常生活的密切联系。在补给站背后,有着强烈的利益交换与社会动员。在战时,这种支持显得尤为重要,它不仅关乎兵员的补给,更关乎民众对于未来的期待和对当下形势的选择。 然而,战争的长期性和消耗性,让人不得不反思这种社会动员背后的深层次问题。战争带来的不仅是物质上的消耗,还有精神和心理上的摧残。在这场冲突中,民众和民兵之间似乎建立了一种“共生”关系。阿拉伯商人提供补给,民兵带来的却是新的战火和动荡。这种表面上的互惠,是否能维持下去,还是一个疑问。随着时间的推移,战争的不确定性和伤害不断加深,谁也无法预料最终的结局会是什么。 不仅如此,民兵的行动往往不仅仅局限于军事领域,它们往往带有深刻的政治色彩。谁掌控了战场上的资源,谁就能在之后的政治博弈中占据优势。而这一切的背后,往往是更为复杂的政治力量和国际因素的推动。当地的商人和居民虽然在表面上为民兵提供支持,但他们同样是在为自己在这场动荡中的生存寻求立足点。在这个过程中,支持一方或另一方,不仅是出于民族或宗教的情感,更多的是基于现实的生存压力和对未来的不确定感。 这场持续不断的战斗,似乎从某种意义上也体现了人类在极端条件下的适应能力。无论是民兵还是民众,都在这场冲突中找到了生存的方式。民兵依靠民众的支持,民众则在冲突中依赖民兵的保护。这个互相依存的关系,可能在战斗的某些时刻维持了下去,但这能持续多久呢?随着战局的变化,民众的耐心和支持能否如往常一样保持,也是一大未知数。 同时,长期的战争会让资源消耗殆尽,而人心的变化往往比战斗本身更为可怕。在战争初期,民众的支持可能更多来自于民族的认同感和抗争的情绪。但随着时间的推移,生活水平的下降,伤亡的增加,这种支持可能会逐渐被消磨掉。民众从最初的热情支持,到后来的疲惫和不安,反映的是战争对普通百姓生活的影响。而这一点,正是任何战争中最为容易被忽视的部分。政治决策者和军事指挥官往往高估了民众对战争的忍耐力,却低估了战争带给他们的沉重负担。 这些年来,战争逐渐演变成了一种无休止的消耗战。阿拉伯民兵的行动能否最终取得胜利,或许并不重要,重要的是,民众和各方势力是否能够在这场混乱中找到一种新的平衡。或许,只有通过对话和谈判,才能真正带来一个持久的解决方案。然而,战争往往让人失去了理智,所有参与其中的人,都会变得越来越难以放下武器,放下心中的仇恨与恐惧。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表