埴轮书话[超话] 展示女罪:《点石斋画报》中女性犯罪图像的视觉特征与文化阐释

(以下引自 黄琼瑶《“视而不见”:近代中国视觉文化》,pp.84-86)

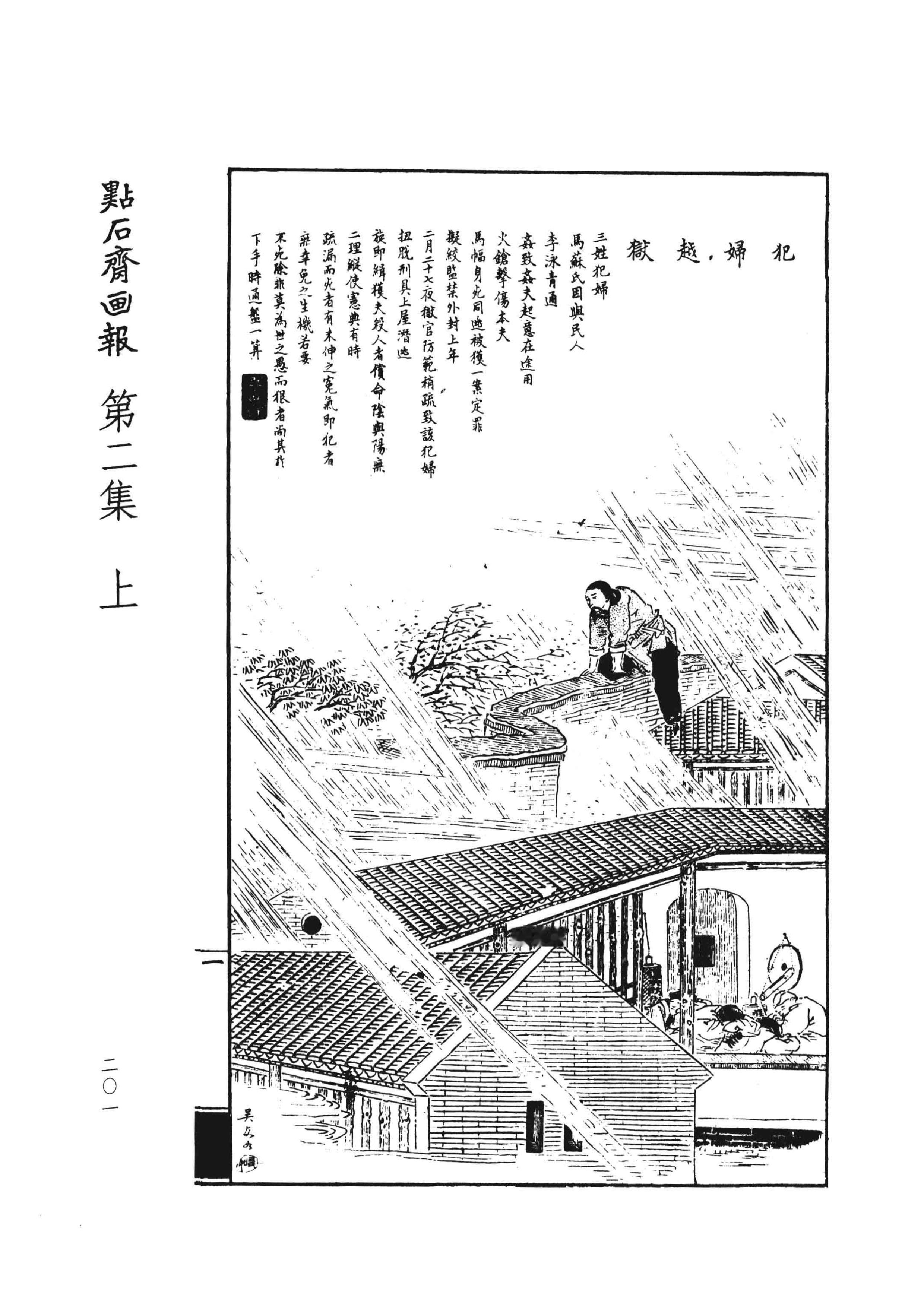

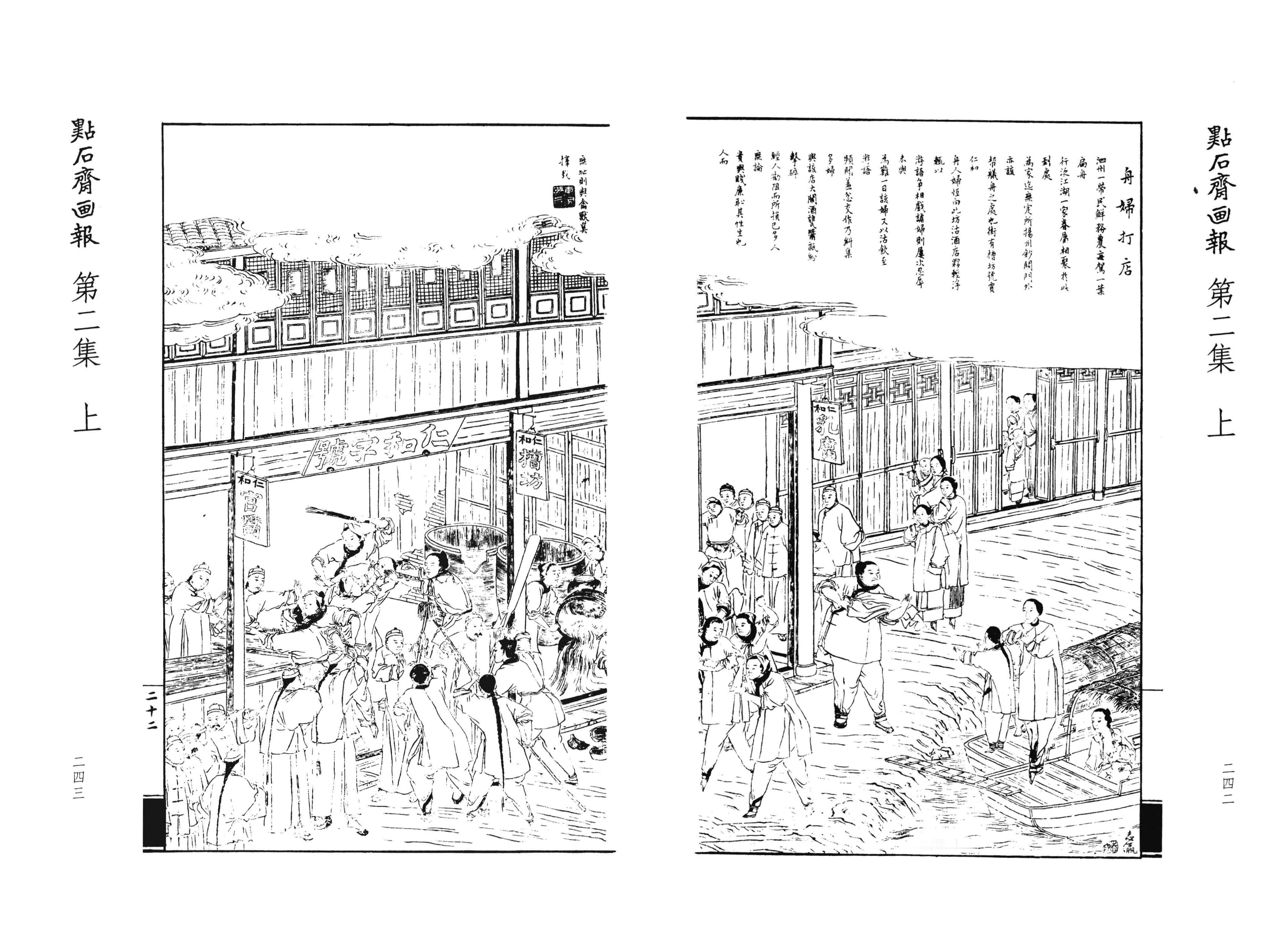

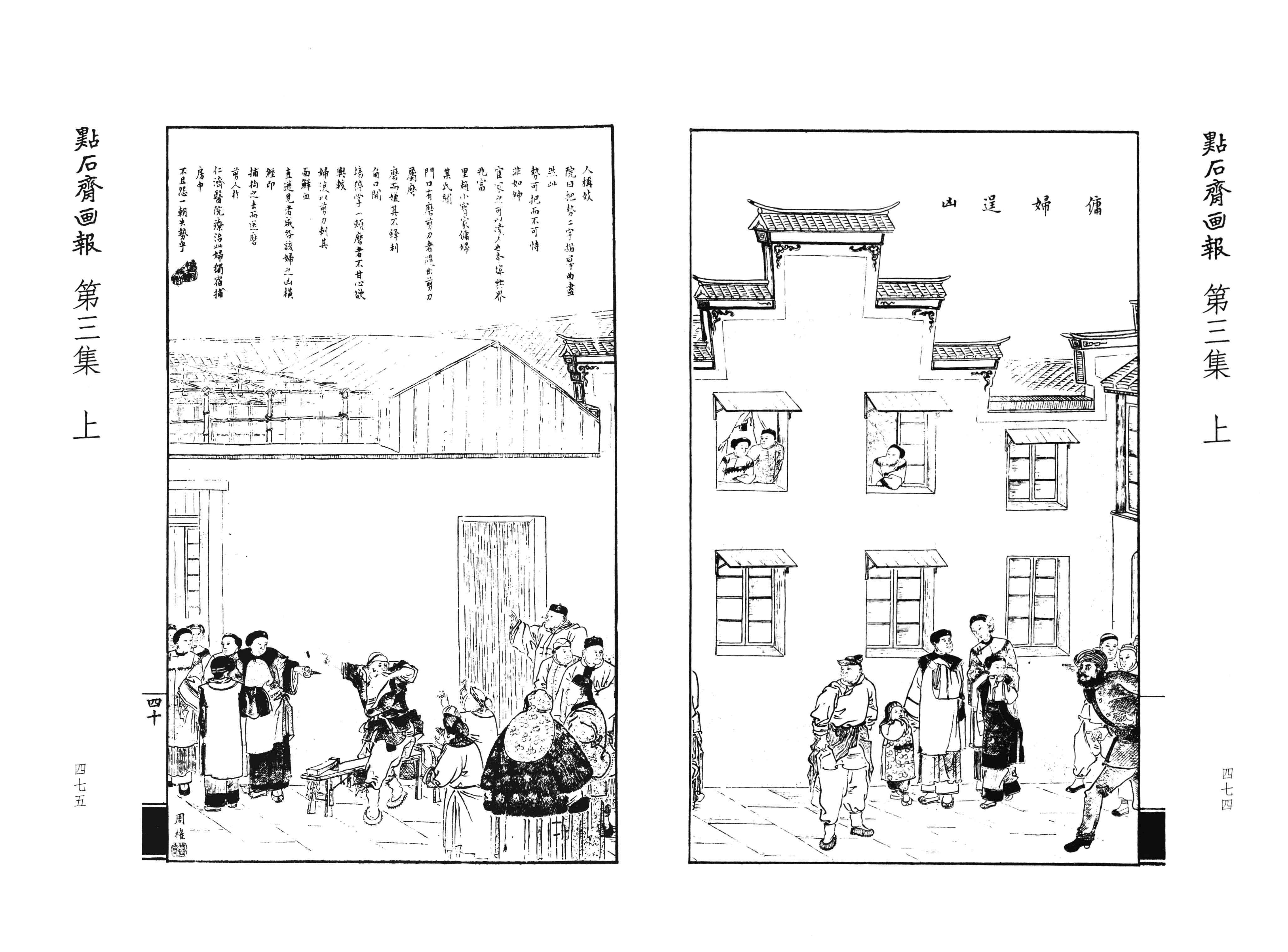

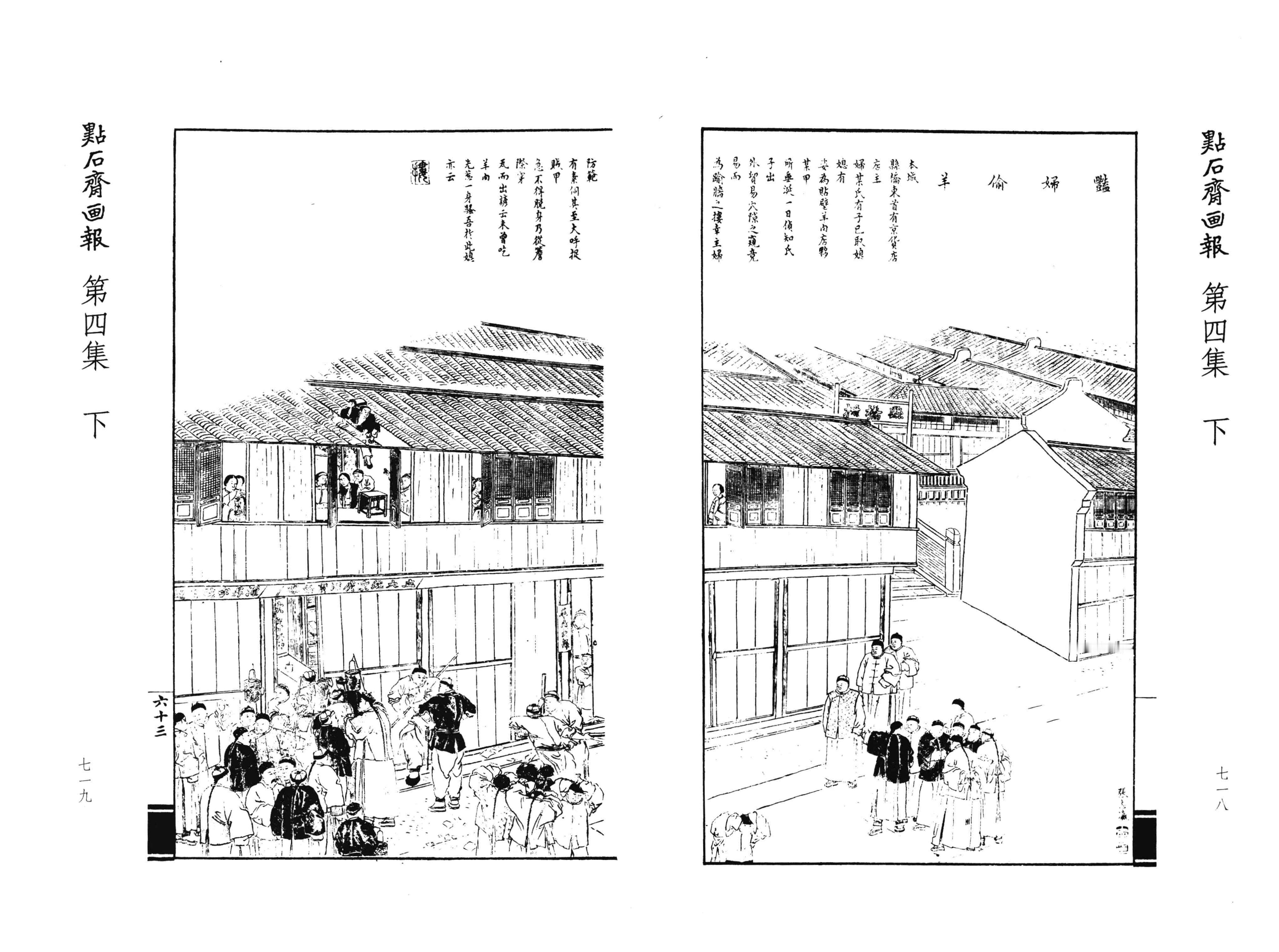

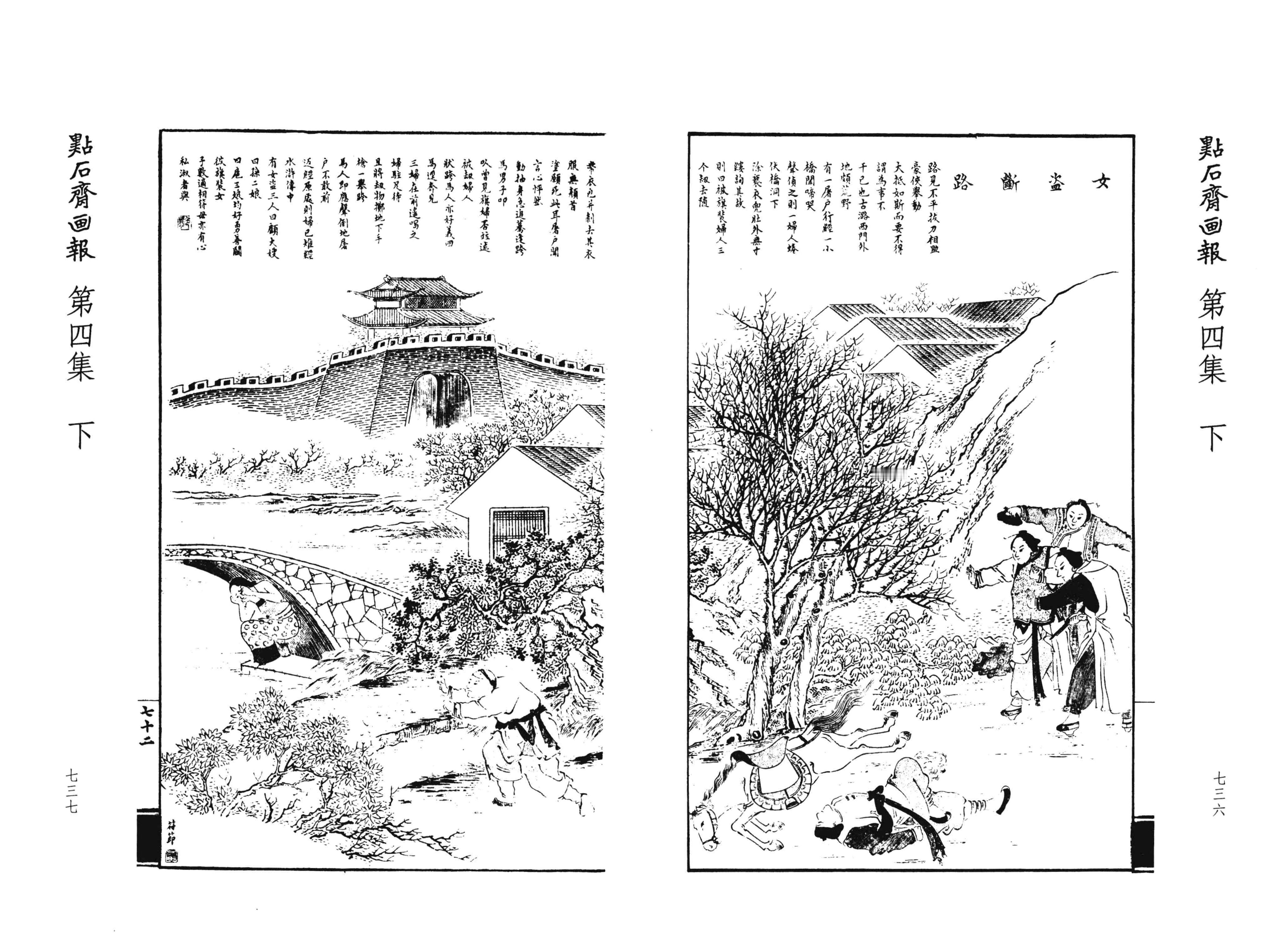

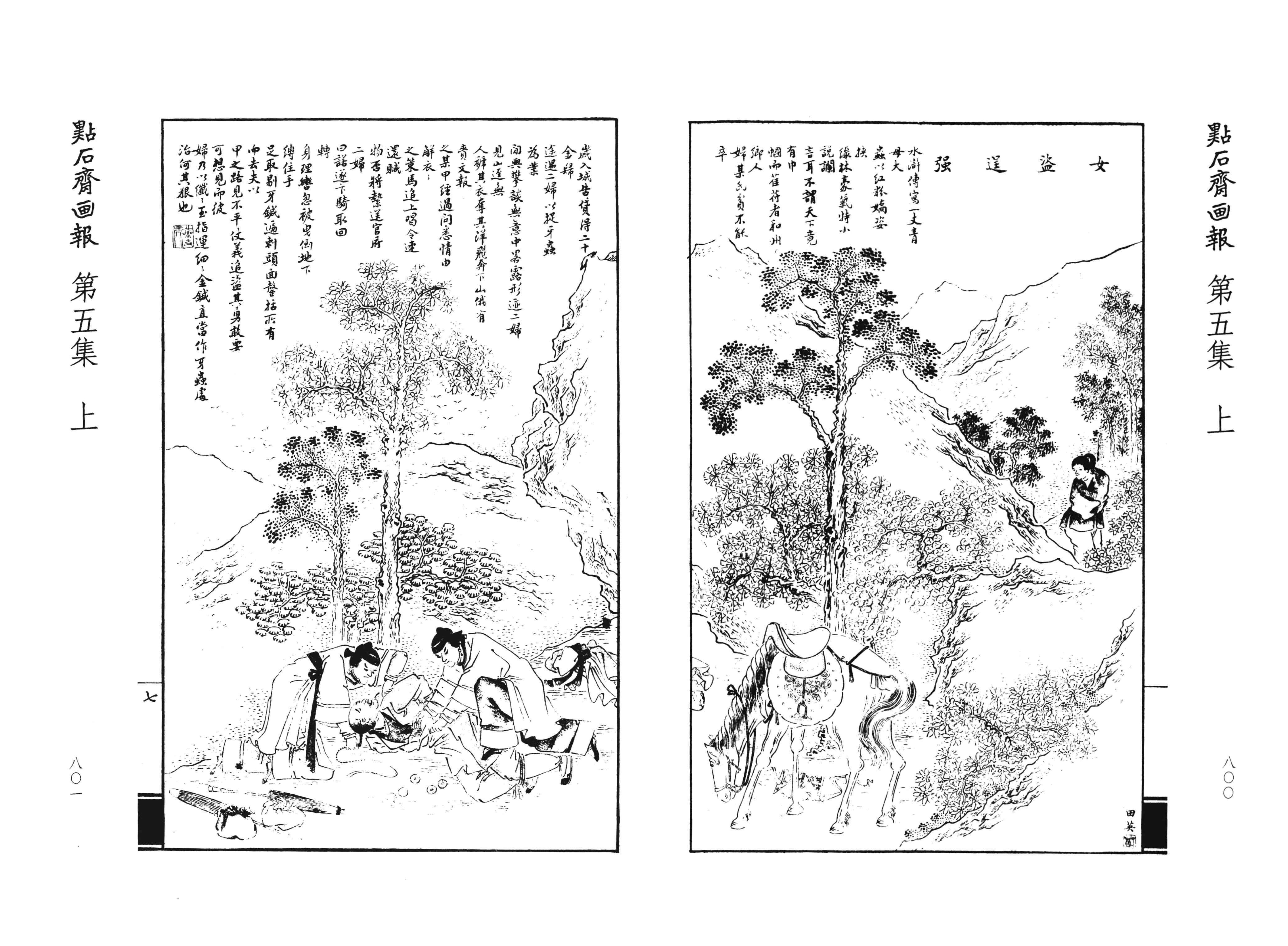

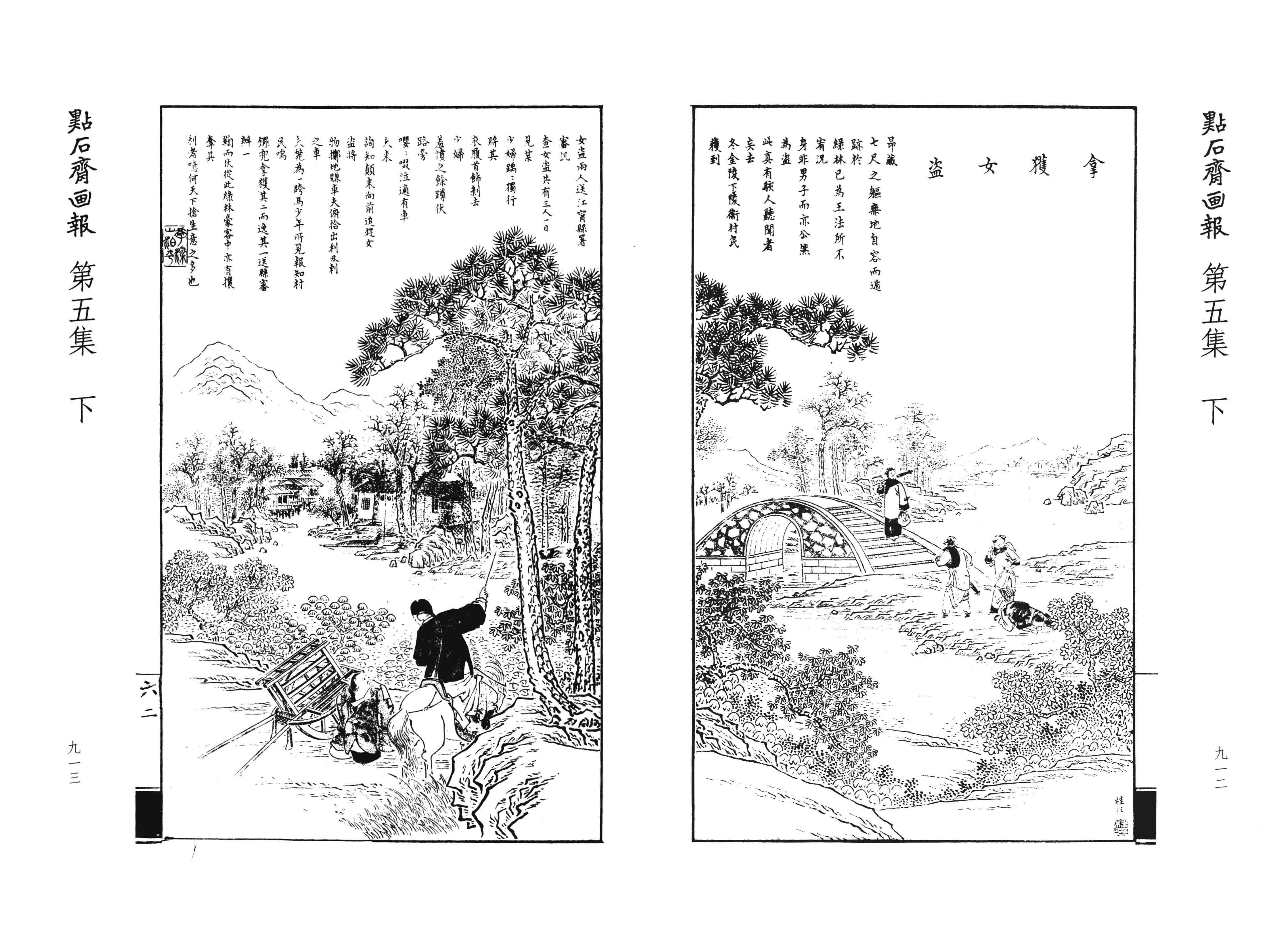

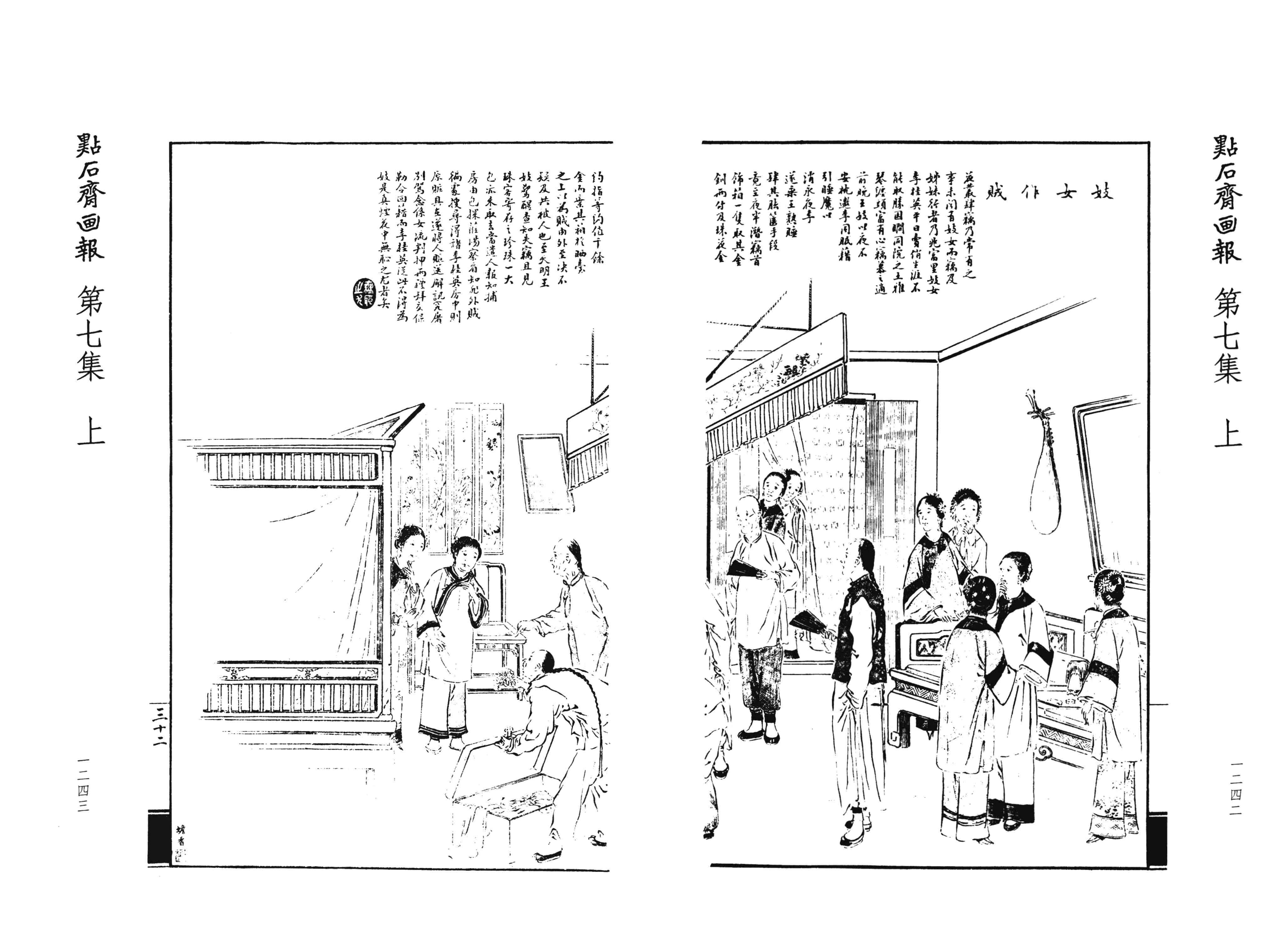

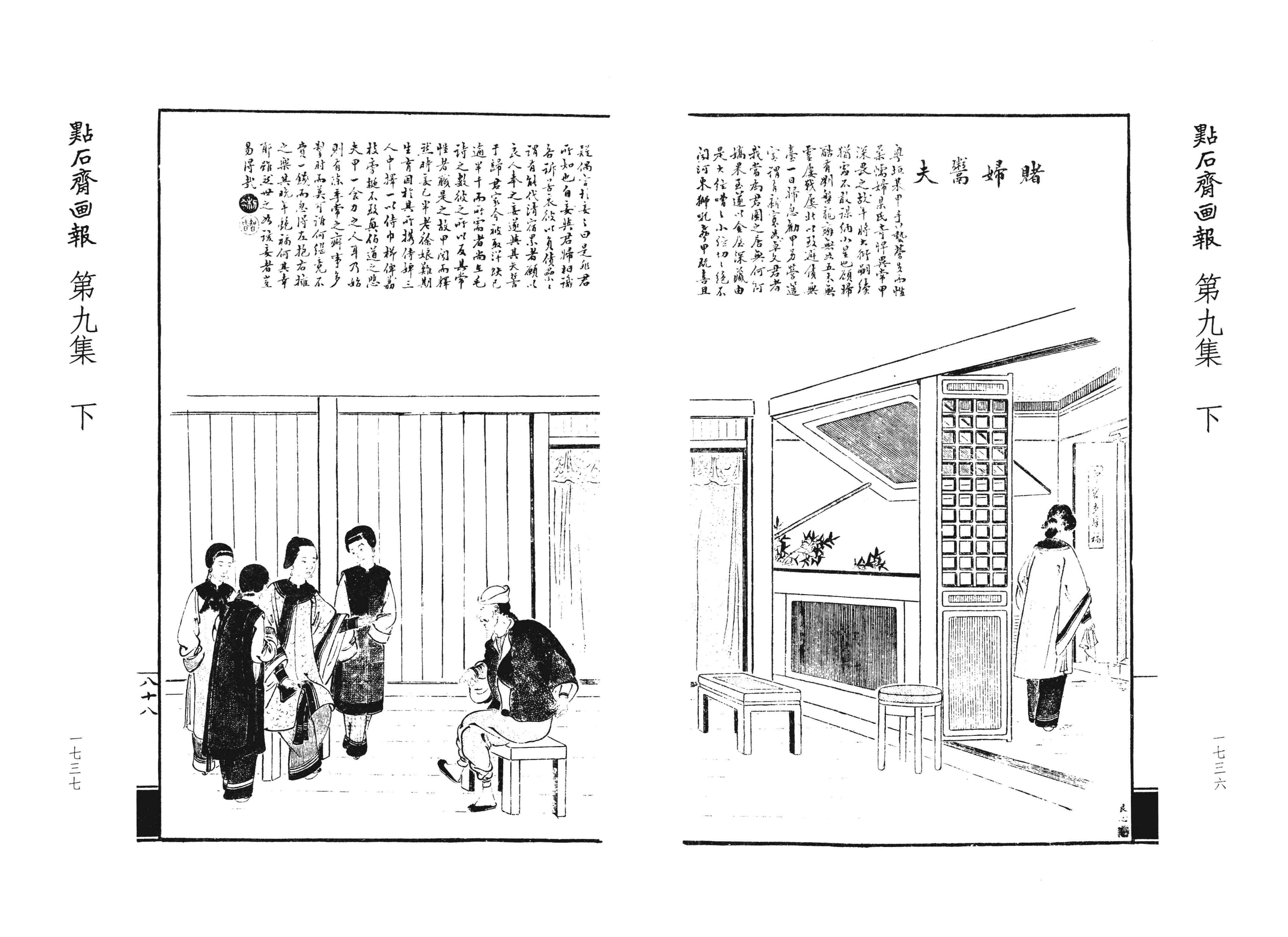

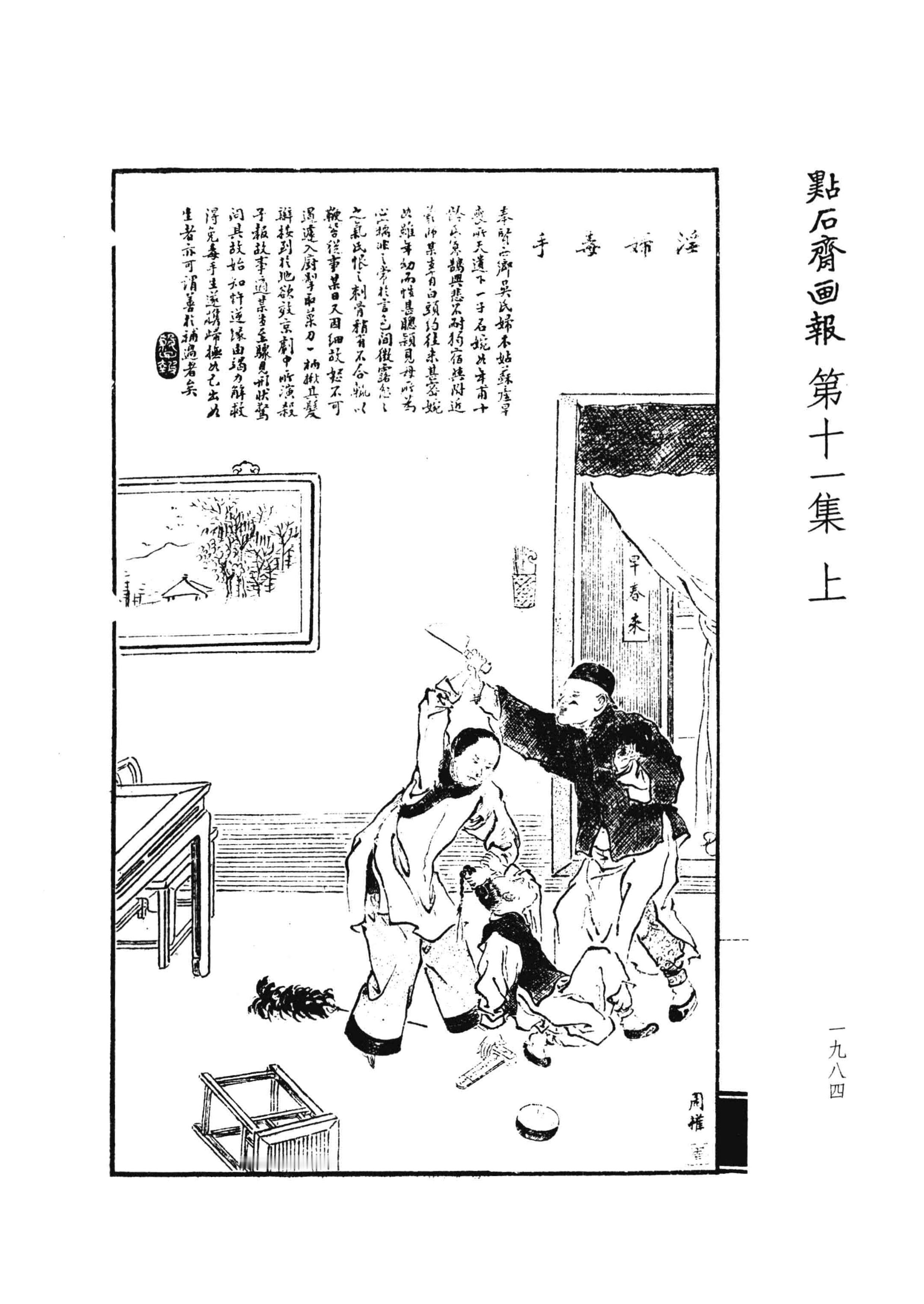

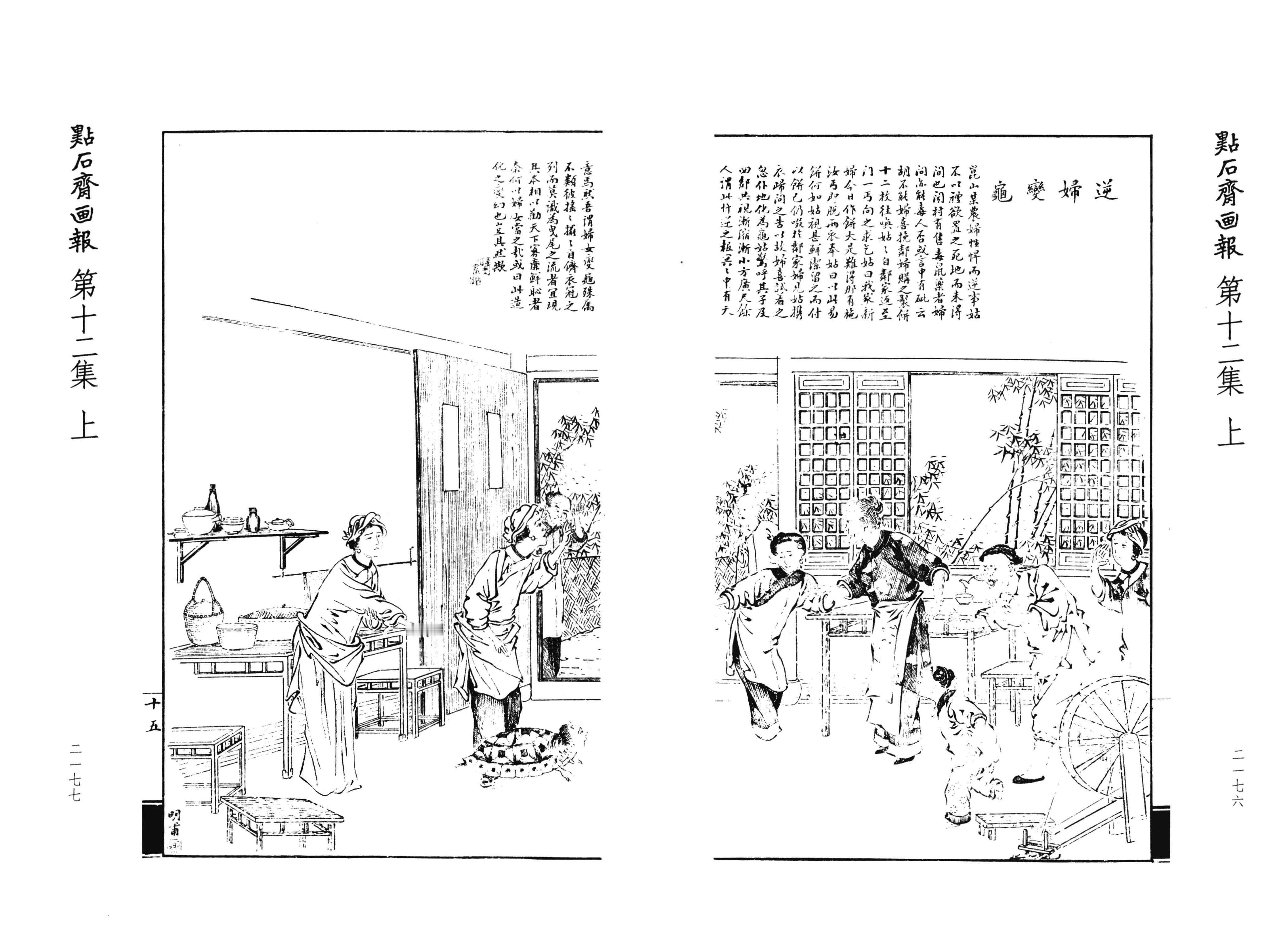

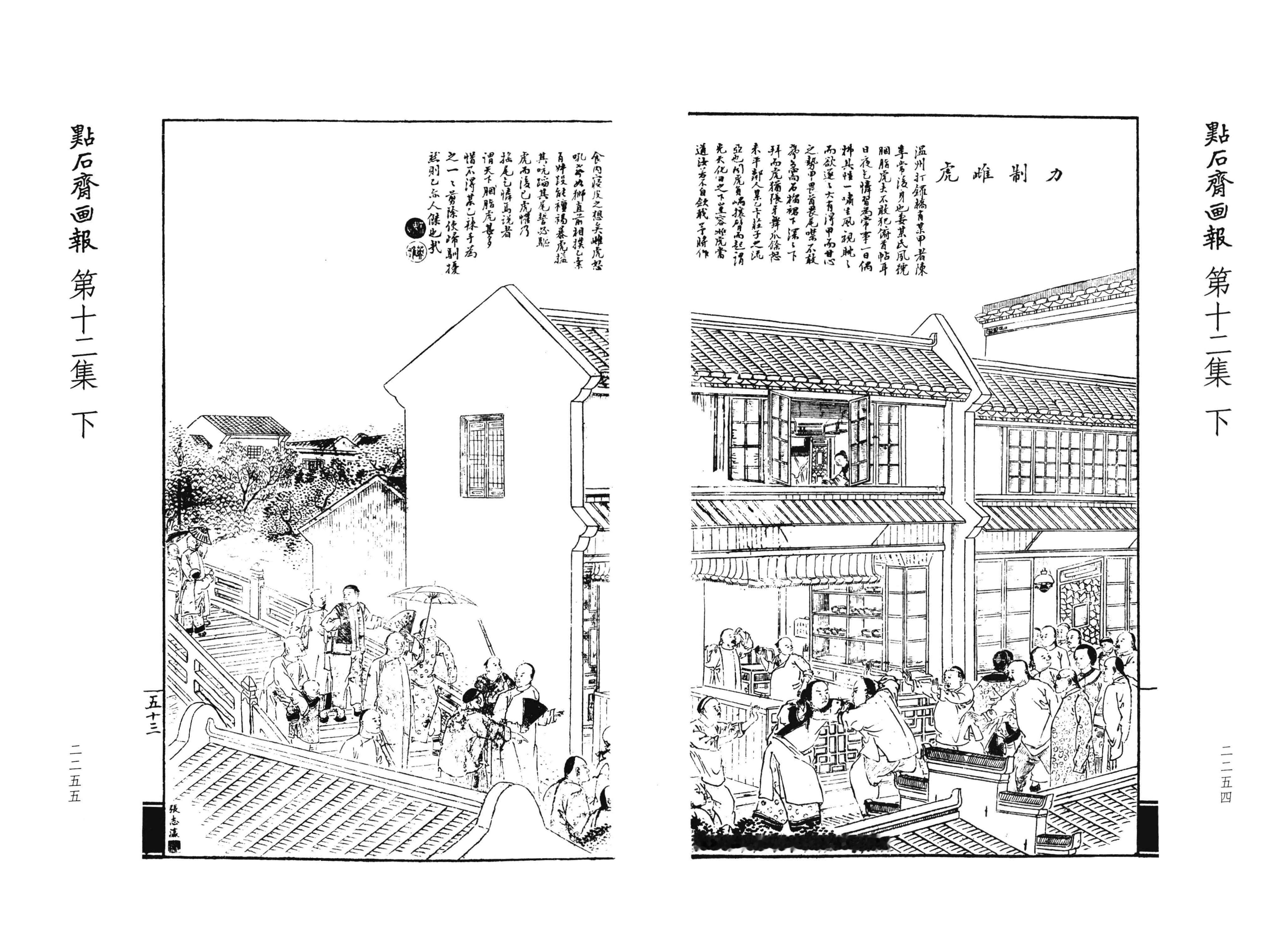

《点石斋面报》中的负面女性形象主要分为三类。第一类是“示众作为惩戒方式”的图像,其主题本就是“示众”,图像通过展示女性罪犯的示众情景,在一种无须身体性聚集的情况下,对女犯示众进行了双重曝光。第二类是“家庭内的惊骇事件”的图像,主要表现家庭空间中的女性犯罪,这类犯罪因为发生在室内,通常不会有太多围观者,但是通过图像,原本属于女性的内闱空间暴露于外,以展现女性在家庭内部所实施的骇人的罪行。第三类是“去性别的身体改造”的图像,展现了一种非常态、非女性化的女性身体,表达了对拥有男性力量的女性形象的贬抑和恐惧。同时,在这些图像中,还有一些并未“犯罪”的女性形象(多为看客),被展示的女性罪犯和在观看的女性看客,分别代表着打破和遵守父权制规范的两类女性,被展示者冲击了父权制的既有规范,而观看者却在观看过程中,不自觉地成为被规训的对象——前者试图打破枷锁,后者则在注视中加固了枷锁。

对于这些女性犯罪的图像,当然可以从法律与社会层面分析,将清末妇女犯罪的增多,归为晚清社会转型和文化失调的一种表现。在晚清印刷资本主义的语境下,这些形形色色的负面女性形象,随着《点石斋画报》的复制、流通,传播到不同地域,获得了前所未有的视觉性和公开性。新兴的图像印刷媒介将画报读者视为观看主体,为其组织看的位置和看的内容,以期形成共同的情感与观念,在更大的视界中对僭越规则的女性进行展示与惩戒,从而强化性别霸权结构。但也正是在此过程中,一种想要恢复或新建一种性别秩序的欲望在图像空间中也显露无遗,因此才会出现那么多有关性别的矛盾与谎言。我无意为女性犯罪开脱,但在这些图像中,的确无法看到任何对女性犯罪的有效的控制机制,除了用传统礼教来规劝,就只能感叹世风日下、朝纲不振。清末政局混乱腐败,战乱接连不断,司法停滞不前,更不用谈建立重视妇女法律地位的司法体系的可能,在这样的整体社会环境之下,女性犯罪的爆发有重要的警示作用。不过,这并非关注女性犯罪形象的主要目的,更重要的是分析晚清时期男性“执笔者”在对女性犯罪进行叙事与描摹时所采用的图文策略及背后的文化结构。《点石斋画报》中表现的这些力量强于男性的女性(“雌虎”“女盗”“悍妇”),或者是道德低下的女性(杀子、杀父、奸淫、不事舅姑),在文化意义上,是否也一定程度上包含了某种反抗男性家长式权力、反抗文化传统的面向?这种对女性之所以成为女性、女性犯罪之所以发生的反思无疑是有重要意义的,或许可以反过来促进法律与社会的进步。

在女性无法自我言说的漫长阶段,女性总是被男性书写、描绘,也就是说“笔”掌握在男性手上,如吉尔伯特和古芭在《阁楼上的疯女人》中所言:正是由于女性被剥夺了笔所代表的权威——即主体性,她就不仅要被从文化(其象征物很可能就是笔)中加以放逐,还要让自己成为文化或崇拜、或恐惧、或爱戴、或痛恨的神秘而格格不入的他者性(otherness)的极端体现形式。®在《点石斋画报》展现负面女性形象的图像中,女性采取犯罪的行动挑战了男性权威,她们的结局是被指责、被示众、被凌迟,被庞大的社会规训与人伦礼教牢笼进行道德审判和司法处置,她们所主导的这些“惊骇事件”确实令男性执笔者恐惧。女性在图像中呈现怎样的形象,其实都是男性对女性的认识的体现,女性的身体作为图像描绘的对象,包含了复杂的文化意义,充满了被建构、被言说、被定义的意味。女性的形象被用来呈现所有那些矛盾的情感,对负面女性形象的展示,无疑让恐惧这一情感被视觉化了。

性别空间治理的目的是通过严密的空间管制将礼教规训内化为身心的信念,让女性自觉认同其为实现自我价值的标准,在困于闺阁的、仪式化的生活状态中,不断熏陶和形塑自我,最终将其转化为一种内化的女性气质。但这些发生在家庭空间之内的惊骇事件打破了空间管制与性别规训,家庭空间此时成为一个孕育女性犯罪的温床,成为女性以犯罪这种决绝的方式最先冲破的空间。《点石斋画报》将家庭内的惊骇事件视觉化,将女性所处的家庭空间暴露在公众的目光之下,将女性所处的室内私密空间转变公开空间。……案例以各自的方式组织了画面内外的观者的目光,让读者对以正在行凶或刚完成行凶的女性罪犯为中心的空间一览无余。无论是那些被不合理地安排到私人空间中的观看者角色,还是如舞台一般展开给观者的图像本身,都表明这个已然失去规训作用的女性私人领域不再受到传统礼教保护,展示罪恶成为图像的优先项。