1938年8月,南口战役中,眼看日寇就要冲杀过来,重机枪手贾善明突然拉过身边牺牲战士的遗体为自己挡子弹,然而就是这个举动却让他后悔了一辈子。

1938年8月,华北地区的南口镇成了中日两军争夺的焦点,这里地处北京西北的重要通道,控制了这里就能直接威胁北平,贾善明所在的国民党第13军奉命在此阻击日军进攻。

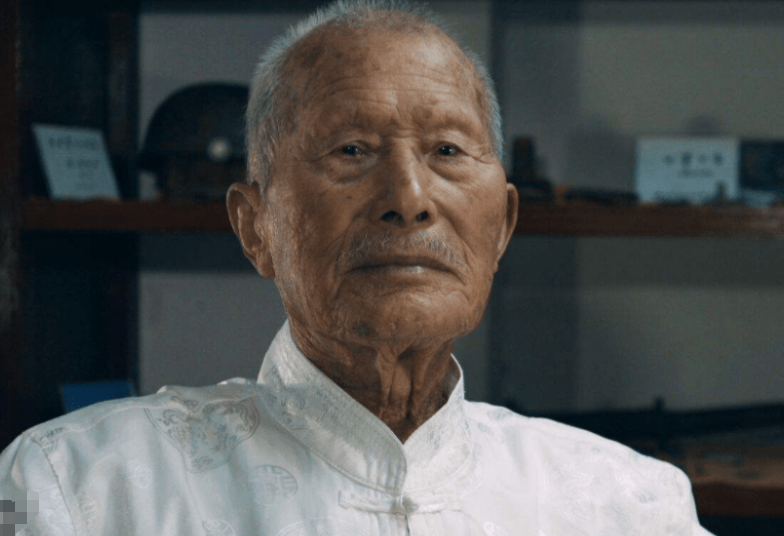

贾善明当时25岁,河北定县人,小学毕业后在家务农,1937年抗战爆发后他报名参军,因为识字较多被分配操作重机枪,经过半年训练,他已经能熟练使用捷克式重机枪。

南口战役从8月11日开始,日军派出板垣师团和关东军察哈尔派遣兵团进攻,中国军队依托山地地形构筑工事,准备与敌人进行持久战,贾善明的机枪阵地设在南口镇东侧的一个山头上。

战斗开始后,日军每天都派出飞机轰炸中国军队阵地。贾善明他们只能在轰炸间隙进行反击,给进攻的日军造成了不小伤亡,但中国军队的弹药供应困难,每次交火后都要节约子弹。

8月26日这天格外激烈,日军集中兵力攻打贾善明所在的3号高地,上午10点,日军飞机先进行了一轮轰炸,然后步兵在坦克掩护下开始冲锋。

贾善明操作的重机枪是阵地上的主要火力点,他和副射手配合射击,一口气打光了两个弹药箱,在激战中,班长被日军的迫击炮弹击中,当场牺牲,副班长接替指挥,但很快也负了重伤。

下午2点左右,日军发起第三次冲锋,这次他们改变战术,派出狙击手专门射击中国军队的机枪手,贾善明刚探头瞄准,一颗子弹就从他右肩穿过,鲜血立刻染红了军装。

阵地上的人员越来越少,贾善明虽然受伤但仍坚持射击。为了避免被狙击手发现,他把牺牲的班长遗体放在机枪前面当掩护,这个决定让他后来每次想起都觉得对不起战友。

战斗持续到傍晚,日军终于攻占了3号高地,贾善明在战友掩护下撤到后方阵地,肩膀的伤口需要紧急处理,军医给他包扎后说,子弹伤到了骨头,需要到后方医院治疗。

南口战役一直打到8月底,中国军队虽然最终撤退,但给日军造成了重大伤亡,延缓了敌人的进攻步伐,贾善明因为伤势严重被送到西安治疗,从此离开了前线部队。

伤愈后,贾善明被安排到后方的兵工厂工作,1945年抗战胜利后,他回到老家务农,结婚生子过起了普通人的生活,但南口战场上的经历一直在他脑海里挥之不去。

每年清明节贾善明都会到村里的烈士墓前祭拜,他经常跟家人说起战争的残酷,也经常提到那些牺牲的战友,特别是班长的死,让他觉得自己亏欠了什么。

1980年代,政府开始整理抗战老兵的资料,贾善明主动联系相关部门,提供了南口战役的一些细节,他说自己虽然活下来了,但那些死去的战友才是真正的英雄。

2000年后,贾善明的身体开始衰弱,但他仍然坚持参加各种纪念活动,每次接受采访时,他都会强调战争的残酷性,希望年轻人珍惜和平。

2010年,已经97岁的贾善明在家人陪同下,专门到南口镇寻访当年的战场,虽然地貌变化很大,但他还是找到了3号高地的大概位置,在那里老人默默站立了很久。

贾善明还托人四处打听当年战友的消息,他找到了几个幸存者的后代,得知班长的墓地在河北老家,2015年春天,老人专门回到河北,在班长墓前烧了一些纸钱。

在班长墓前,贾善明跟家人说起了当年用遗体当掩护的事情,他说那时候情况紧急,没有别的选择,但这么多年来一直觉得愧疚,他希望班长能够原谅自己的行为。

抗战老兵的故事让我们看到了那个年代的真实情况,在生死关头,每个人都要做出艰难的选择,有些选择可能违背常理,但在当时的环境下却是唯一的生存方式。