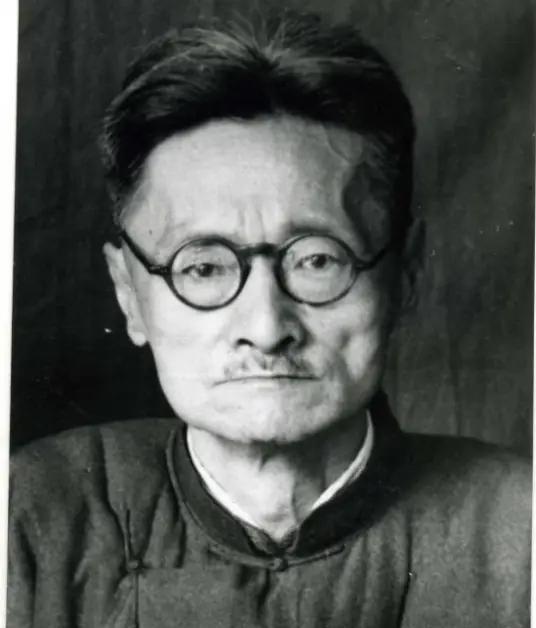

1917年,刘文典到北大教书。一天,辜鸿铭问他:“你教什么课?”“汉魏文学。”刘文典恭敬地回答。“就你?”辜鸿铭冷笑地瞥了他一眼。 刘文典,1889年出生在安徽合肥一个殷实之家。从小就聪明好学,尤其对古文下功夫深。他上的是安徽公学,那时候学校教的都是四书五经,他读得滚瓜烂熟。后来,1909年,他跑去日本早稻田大学留学,接触到西方的学术方法。这对他影响不小,让他学会用新的眼光看老东西。回国后,他跟陈独秀、胡适这些新文化运动的大咖混在一起,眼界更宽了。到了1917年,他才28岁,就被北大请去当教授,教汉魏文学,可见他底子有多扎实。 1917年的北大,是个思想碰撞的大熔炉。新文化运动正如火如荼,胡适、陈独秀这些人推白话文,搞新思想,可传统派也不甘示弱。辜鸿铭就是传统派的代表人物,他精通中西学问,却瞧不上新派的那一套。刘文典到北大时,虽然年轻有为,但名气跟辜鸿铭比差远了。他教汉魏文学,研究的是两汉到魏晋的诗文,像《文选》那样的经典。这时候,辜鸿铭那句“就你?”砸过来,摆明了是看不上他,觉得他资历浅、根基薄。 辜鸿铭是个传奇人物,生于1857年,马来西亚长大,学贯中西。他留过洋,精通英文、法文,还会拉丁文,回国后却一心捍卫传统,留着辫子,反对新文化运动。对他来说,刘文典这种新派学者可能是“离经叛道”的代表。那句“就你?”不只是个人质疑,还带着老派对新派的轻蔑。可惜,辜鸿铭也不是完人,他固执己见,后来越来越跟不上时代,晚年过得挺落魄。刘文典面对这样的前辈,心里肯定不是滋味,但他没退缩。 那句“就你?”没把刘文典吓倒,反而成了他努力的动力。他埋头钻研汉魏文学,尤其是《淮南子》这本书。《淮南子》是汉朝的一部哲学杂集,内容深奥,注释起来费劲得很。刘文典花了好几年,1923年出了本《淮南子校释》,用现代方法梳理古文,条理清楚,论证扎实。这本书一出,学术圈都服了,连那些原来看不起他的人也得点头。他用实力证明,自己不是“就你”的那个“就”。 刘文典的《淮南子校释》是他成名的敲门砖。这本书不光是注释,还纠正了以前版本的不少错误,成了研究汉代思想的标杆。他没止步于此,后来还研究《庄子》,也出了不少成果。他的学问有个特点,既尊重传统,又不死守老框框。比如他研究古文,会用日本学到的考据方法,把文本拆开分析,再拼出新意思。这种“新旧结合”的路子,在当时很新鲜,也很有用。他的学生后来回忆,说他讲课深入浅出,特能抓住人。 刘文典的学术路不是一帆风顺。1930年代,日本入侵中国,北大被迫南迁到昆明,条件苦得不行。他带着学生在西南联大教书,缺书少纸,还得躲空袭。可他没放弃,照样研究,照样上课。抗战胜利后,他回北大接着干,后来新中国成立,他还在安徽大学教书,直到1958年去世。他这一辈子,经历了战乱、动荡,可始终没丢下学问,真挺不容易的。 说到刘文典,得提提他的“狂”。他这人脾气火爆,特有个性。听说他有次跟人争论学术问题,拍桌子瞪眼,非得把对方说服。还有人说他抽大烟,生活挺散漫。可这“狂”背后,是他对学问的真心。他不怕得罪人,也不怕别人看不起,就认准一个理:把书读好,把-把书读好,把学问做扎实。他的学生说他“狂得可爱”,因为这“狂”是真性情,不是装出来的。 1917年的那场交锋,其实是新旧交替的一个缩影。辜鸿铭代表旧时代,固守传统,可惜没跟上潮流。刘文典则是新世代的先锋,敢闯敢干。他俩的碰撞,不只是个人恩怨,更是时代变迁的写照。刘文典胜出,不是因为辜鸿铭错了,而是因为他顺应了历史,走在了前面。他的成功告诉我们,学问不能光靠老本,得有新思路。 刘文典死后,他的书还在,思想也传下来了。他的《淮南子校释》到现在还是经典,好多学者拿来参考。他的学生也继承了他的精神,把汉魏文学研究推得更远。他用一生证明,学问不是死记硬背,而是活的东西,得用心去琢磨。他的故事也激励着后人,不管多难,都得坚持自己认准的事。