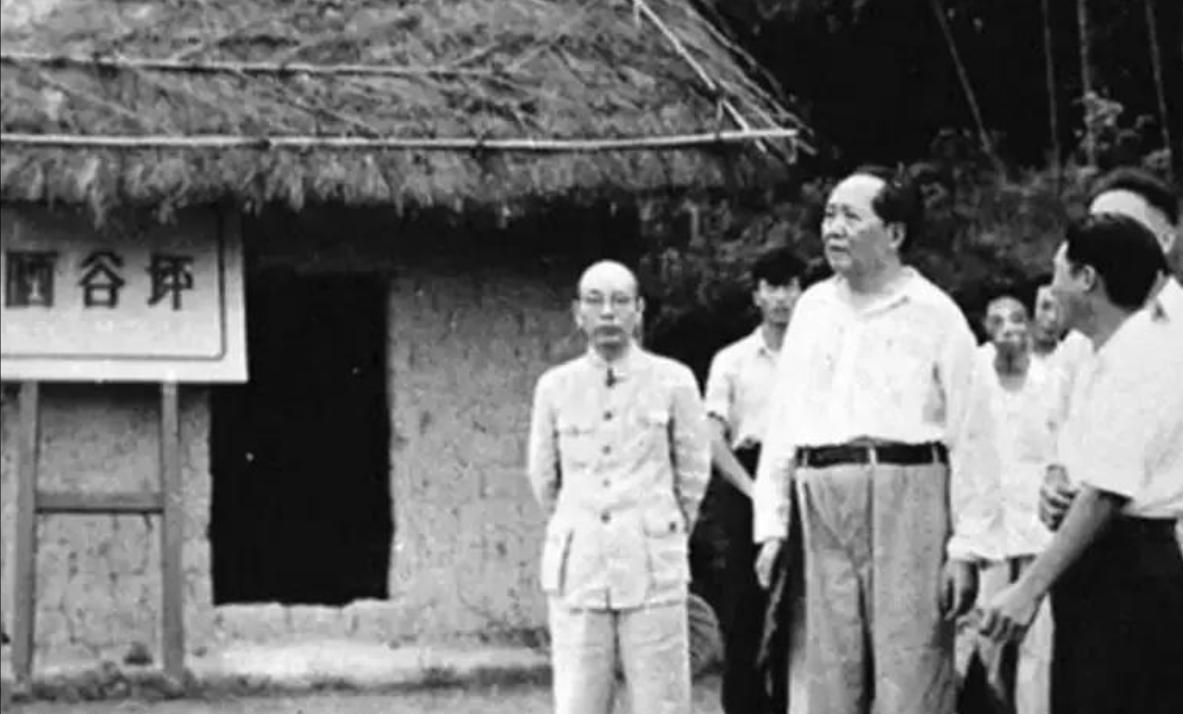

1959年,毛主席回到了韶山。发现父母的坟墓因缺乏维护,已经破烂不堪。面对身边人修缮一番的提议,主席拒绝了:不要修,就这样……[凝视] 1959年6月,一辆普通轿车悄然驶入韶山,车上坐着的是阔别故乡32年的毛泽东。这次回乡没有锣鼓喧天,甚至连当地干部都是事后才知道消息。 按照《毛泽东年谱》记载,他在松山一号招待所只住了一晚。第二天天刚蒙蒙亮,这位66岁的老人就独自朝南岸村后山走去。随行的警卫员后来才意识到,这条小路通往的正是毛顺生夫妇的合葬墓。 坟墓比想象中要简陋得多,没有墓碑,没有围栏,就是一座普通的黄土坟茔。三十多年的风雨让坟头长满了杂草,雨水冲刷的痕迹清晰可见。 有人折了几根松枝递给毛泽东,他接过后轻轻放在坟前,然后深深鞠了三个躬。整个过程没有一句话,只有轻微的脚步声和鸟鸣声。 当工作人员小心翼翼地询问是否需要修缮坟墓时,毛泽东摆摆手说:“不要修,每年清明培点土就好。”这个决定让在场所有人都感到意外。 以毛泽东当时的身份地位,完全可以将父母墓地修葺得庄严肃穆。但他选择了保持原貌,这背后有着更深层的考量。 回招待所的路上,毛泽东对随行的罗瑞卿谈起了父母往事。根据《毛泽东传》记载,他说过这样一句话:“生我者父母,教我者党。” 这句话透露出一个革命者内心最朴素的情感。既坚持无神论的立场,又不否认血脉亲情的珍贵。这种看似矛盾的态度,其实正是毛泽东人格的真实写照。 很少有人知道,毛泽东早在1919年母亲去世时就写过一篇《祭母文》。这篇充满私人情感的悼文记录着许多细节:母亲纺纱时教他识字,生病时仍惦记儿子的衣食起居。 《祭母文》中有这样的句子:“吾母高风,首推博爱。远近亲疏,一皆覆载。”字里行间流露出的深情,与40年后他在父母坟前的克制态度形成了微妙的呼应。 当地最终尊重了毛泽东的意愿,只是简单清理了坟周的杂草,连墓碑都没有立。这种“不作为”在那个年代显得格外特殊。 直到1987年,韶山管理局才在墓侧竖起一块石碑,上面刻着那篇《祭母文》的部分内容。但坟墓本身依然保持着1959年的朴素模样。 这次返乡还催生了一首著名诗词,离开韶山前夜,毛泽东写下《到韶山》:“别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。” 诗中那个“咒”字用得极重,仿佛是在和时光较劲。这种情感的强烈表达,与他对待父母坟墓的理性克制形成了鲜明对比。 作为国家领导人,毛泽东深知任何私人行为都可能被放大解读。保持父母坟墓的原貌,既是对移风易俗的身体力行,也避免了可能产生的特殊化倾向。 这种选择在今天看来仍然具有现实意义,在一个讲究排场、注重形式的时代,有时候“不做什么”比“做什么”更能打动人心。 如今去韶山参观的游客,总能听到导游指着那座普通土坟说:“这就是毛主席坚持不修缮的父母墓。”游客们听完故事后,往往会陷入片刻的沉思。 在这个快节奏的时代,人们对待亲情的方式越来越多样化。有人选择豪华墓地表达孝心,有人认为简朴祭扫更显真情。 毛泽东的选择为我们提供了一个独特的思考角度:对逝去亲人最好的纪念,究竟是什么?是华丽的外在形式,还是内心深处那份永远不变的思念? 这个问题没有标准答案,但毛泽东用自己的行动给出了一种诠释。在他看来,真正的孝道不在于形式的隆重,而在于情感的真挚和品格的传承。 那么,如果是你面临类似的选择,会怎么办?你认为什么样的纪念方式最能表达对逝去亲人的思念?是保持朴素还是追求庄重? 信源: 《毛泽东年谱》、人民网党史频道