毛主席时代,十大元帅中只有两位不是政治局委员,他们都是谁? “1975年12月,京西宾馆——’老徐,你说咱们俩啥时能进那个屋?’聂荣臻压低嗓子问。”走廊里暖风嘶嘶作响,徐向前捏着保温杯,半开玩笑地回了句:“慢慢等,总有你的椅子。”对话短暂,却道出两位元帅在党内位置的微妙处境。 政治局是党的最高决策中枢,能否跻身其中,既是个人政治生命的刻度,也是部队参与国家权力分配的通行证。军衔再高,若坐不到那个圆桌旁,声音就难以直接传到笔杆子和算盘子面前。十大元帅在军内呼风唤雨,但在党内依旧要按程序“过堂”,这就是当年组织原则的硬规矩。 1955年9月授衔那天,天安门城楼飘满彩旗。朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英依序被授予元帅军衔。这个排名后来无形中成了进入政治局的参考线,高居榜首的几位进得早,排在尾巴的便只能等机会。 时间回到1945年4月的延安。七大召开,毛主席用滔滔两个多小时的报告概括抗战八年。那次选出的政治局委员里,军方只有朱德和彭德怀二人入列。他们一位是全军总司令,一位是总参谋长兼前线统帅,在枪林弹雨中摸爬滚打出来的威望,让出席代表毫无悬念地投下批准票。 1956年9月,北京人民大会堂刚落成不久,八大在新礼堂里召开。会后公布的政治局名单出现七位元帅:朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、罗荣桓。这一次,军方力量前所未有地集中在核心层,叶剑英、徐向前、聂荣臻则因排序或工作分工暂留门外。有人在散会间隙感慨:“这阵势,像把沙场搬进了会场。” 需要插一句的是,1959年庐山会议后,彭德怀因反“冒进”被撤职,政治局席位空缺。此后几年,军内与党内的平衡被打破,给日后叶剑英补位埋下伏笔。 1969年4月的九大,枪杆子与笔杆子的关系再次微调。罗荣桓已病逝,彭德怀被打入冷宫,只剩朱德、刘伯承、林彪、叶剑英四人坐在政治局前排。两年后林彪事件骤起,叶剑英临危受命主持军委日常,成为仅次于周总理的军内“二号位”。他的排名虽然在十大元帅中垫底,却凭政治敏锐与稳健风格成功“逆袭”。 此时的聂荣臻正埋头于“两弹一星”后续试验,经常穿梭于北京、西北靶场与山西故乡之间。低调、务实是外界对他的一贯评价。缺席北京高层会议次数多,且健康时好时坏,他的名字多次停留在候补名单上。聂帅私下说:“我搞我的科学城,比开会来得实在。” 徐向前的轨迹又略有不同。1958年成都会议,他因坚持精兵简政遭到批评,随后以养病之名淡出核心视线。到“文革”后期,他才重新被请回中央。即便如此,他依旧是军中公认的谋将。对能否进政治局,他曾评语:“进不进都行,别耽误打仗的事。” 1976年,毛主席、周总理、朱德相继辞世,新的权力组合急需军方托底。1977年八月,十一大召开,聂荣臻、徐向前双双被推选进入政治局。会后合影时,聂帅拍拍老徐肩膀笑道:“车票终于补上了。”这句半真半假的调侃,为两位功勋将领多年的等待画上句点。 从1945年七大算起,到1977年十一大收官,历经七届党代会,十大元帅全部走进政治局。朱德、彭德怀“打头”,徐向前、聂荣臻“压阵”。若论届数,朱德、刘伯承、叶剑英各获四次连任,其中朱、叶两人还曾进入常委班子,政治地位直抵正国级。 元帅们谁先谁后进政治局,受排名、健康、战功、政治氛围等多重因素叠加。名单的变化映出党政军互动的节奏:需要军队稳定时,老将应声而上;需要整肃风气时,一些声音被摁下去。毛主席时代,这套机制保持了近三十年,成为研究军队国家化与党指挥枪并行时的独特样本。

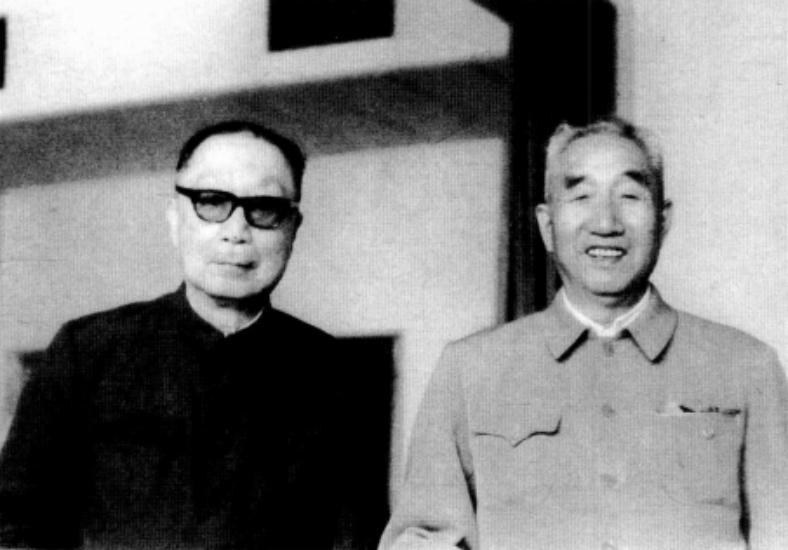

评论列表