在浊漳河谷蜿蜒的山道上颠簸许久,终于在群山环抱处寻得佛头寺的踪迹。这座因后山形似佛首而得名的古寺,如今只剩一座正殿孤零零地立在荒草之中,昔日两进院落的格局早已模糊难辨,唯有断壁残垣间散落的瓦当碎片,还在无声诉说着曾经的香火鼎盛。单檐歇山顶的正殿坐北朝南,面阔三间的体量在古建中不算起眼,却以宋代遗构的古朴姿态,在风雨中坚守了近千年。

走近正殿,粗壮的檐柱微微向内倾斜,这是宋代建筑特有的"侧脚"做法,让整座建筑在视觉上更显沉稳。斗拱五铺作单抄单下昂的结构层层叠叠,虽历经岁月侵蚀,仍能看出当年的雄浑气势。檐角微微上翘,却没有后世建筑那般张扬,反而带着几分含蓄的内敛。屋顶的琉璃瓦早已破碎大半,露出底下灰扑扑的陶瓦,屋脊两端的鸱吻也残缺不全,但正是这些岁月留下的痕迹,让这座古建更显真实可触。

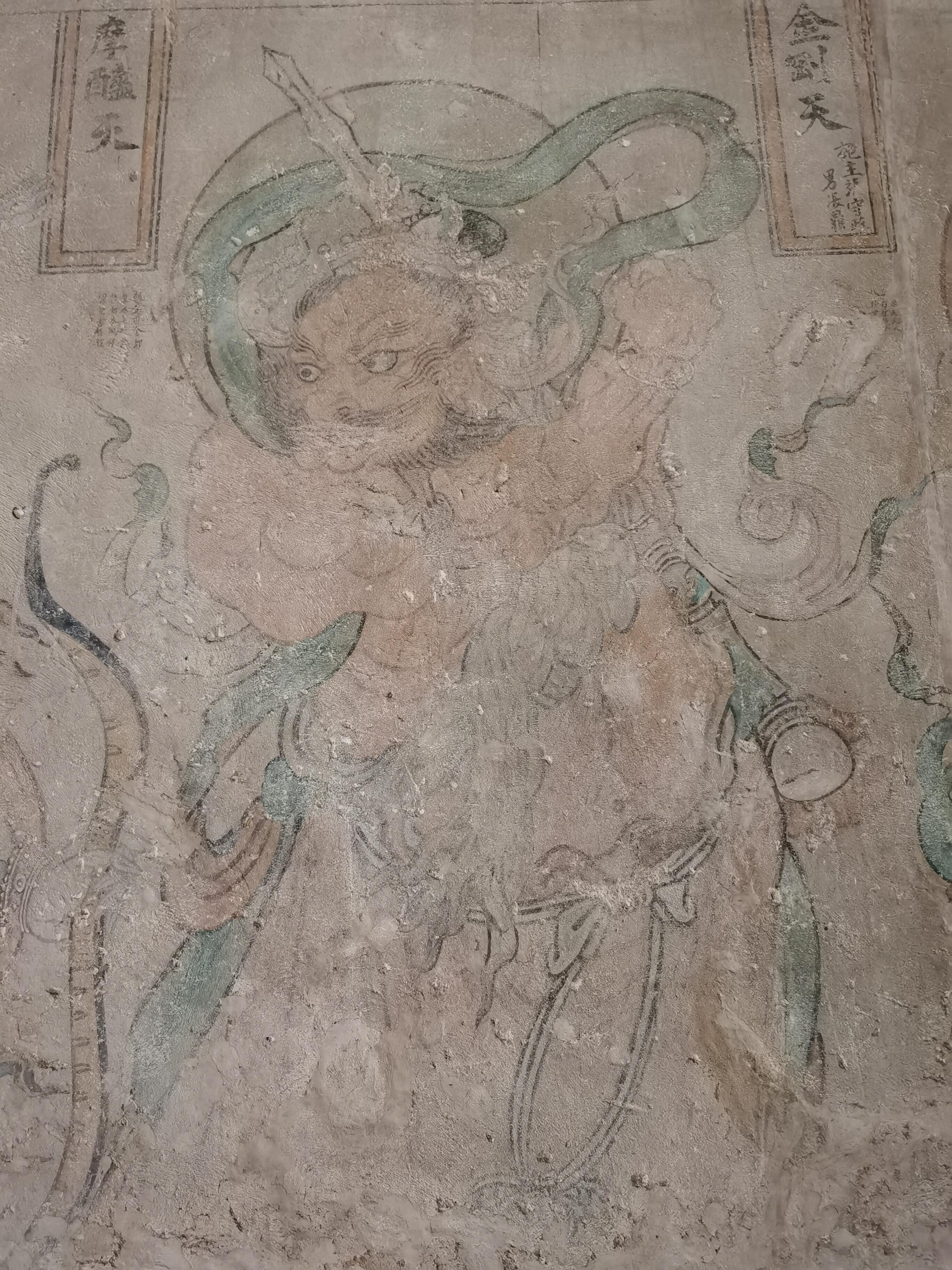

推开虚掩的木门,一股混合着尘土与木质腐朽气息的味道扑面而来。殿内光线昏暗,待眼睛适应后,猛然发现东、西及后檐墙上竟藏着惊人的秘密——36.6平方米的元代壁画在斑驳墙面上若隐若现。这些2010年修缮时才被发现的壁画,描绘的是佛教护法神"二十四诸天",从手持宝剑的增长天,到怒目圆睁的广目天,再到身披铠甲的韦驮天,每位天神都被刻画得栩栩如生。

壁画采用沥粉堆金与工笔重彩技法,让画面呈现出独特的立体感。工匠先用胶和白垩混合成膏状物,在墙面上堆塑出凸起的线条,待干燥后再涂上金粉,使得天神的衣饰、法器在光线照射下微微发亮。石绿与朱红两种主色调的运用尤为大胆,绿色的袍服深沉如幽潭,红色的披帛鲜艳似烈火,两种对比强烈的色彩相互映衬,营造出既庄重又热烈的视觉效果。细看每位天神的面容,眉眼间的神态各不相同:有的目光如炬,有的神情悲悯,有的嘴角微扬似带笑意,仿佛下一秒就会从墙上走下来。

最令人称奇的是壁画中的细节处理。天神们的衣褶线条流畅自然,随着身体动态起伏转折;手中所持法器造型各异,细节之处纤毫毕现;就连身后的祥云纹都绘制得一丝不苟,线条婉转如流水。更有意思的是,壁画中部分天神的服饰带有明显的蒙古元素,窄袖长袍、蹀躞腰带,这些特征都暗示着元代多元文化交融的时代背景。

站在壁画前,能清晰看到岁月留下的痕迹。部分墙面因受潮剥落,露出底下的泥层;金粉也在漫长时光中氧化变黑,失去了往日的光泽。但正是这些残缺,反而让壁画多了份沧桑之美。想象八百年前,画工们站在脚手架上,一笔一画勾勒出这些天神形象时,该是怀着怎样的虔诚与专注。他们或许未曾想到,自己的作品会在几百年后重见天日,成为研究元代宗教艺术的重要实物资料。

走出正殿,望着后山那座形似佛首的山峰,忽然明白这座古寺名字的深意。千年前,僧人选择在此建寺,或许正是看中了这份天然的佛缘。如今寺内虽只剩一座孤殿,却因宋代木构与元代壁画的双重加持,成为浊漳河谷最珍贵的文化遗存之一。没有如织的游人,没有商业化的喧嚣,佛头寺就这样安静地躺在山谷里,守着自己的秘密,等待有缘人前来探寻。

当夕阳的余晖洒在殿顶,那些残缺的鸱吻与斑驳的壁画仿佛被重新赋予了生机。这座被时光封印的古寺,用宋代的梁柱撑起元代的色彩,在浊漳河谷的山风里,继续讲述着属于自己的故事。每一道裂痕,每一处剥落,都是历史写下的注脚,让后来者得以触摸到真实的古代艺术脉络。