3000亩免税田养肥士大夫,却养不出一副铁铠甲——王安石骂不醒的王朝,终究被马粪埋了

前言:金銮殿上的马粪与道德文章

如果让你用一封信预测王朝灭亡,你信吗?

北宋就真有这么一封信。

王安石写给司马光的200字回信,句句戳中帝国死穴,可惜皇帝没看懂,文人装不懂,最终把大宋送进了金人的马粪堆里。

“1127年金兵破汴梁时,秘阁中《资治通鉴》雕版尚新,而司马光家族的礼单与田契等文书散落遍地,恰如北宋‘道德文章’与‘现实特权’的崩塌。

而被压在最底下的《与王介甫书》原件,此刻正垫在马蹄下,混着汴梁正月的雪水马粪碾成泥浆。

这年距王安石写下《答司马谏议书》已过去57年。

当女真骑兵用弓弦勒死最后一个守城门的禁军时,那些曾在西园雅集上吟诵"先天下之忧"的文人们或许不会想到:北宋的亡国密码,早藏在那场变法与反变法的骂战里。

一、道德巨人的3000亩免税田

(一)砸缸神童的真实家底

洛阳人都知道司马家有个"砸缸神童",却少有人见过他成年后的田产版图。

据《宋会要辑稿·职官类》记载,司马光作为高级官员,其家族按官户品级可享受约三千亩‘职田’免税待遇(宋代职田为官员俸禄补充,非私有土地,但收益归官员),而同期河北路佃农五口之家平均耕地不足五亩(《文献通考·田赋考》载仁宗时期数据)。

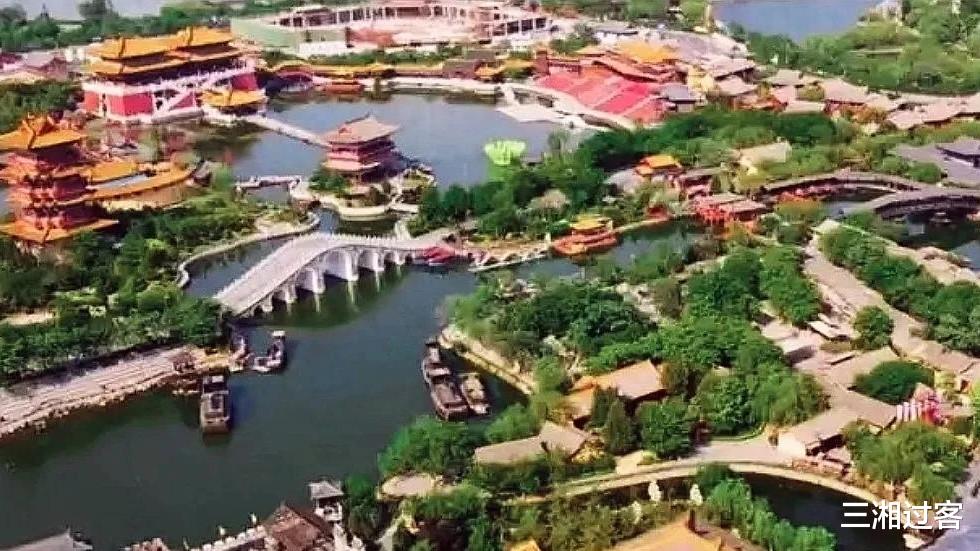

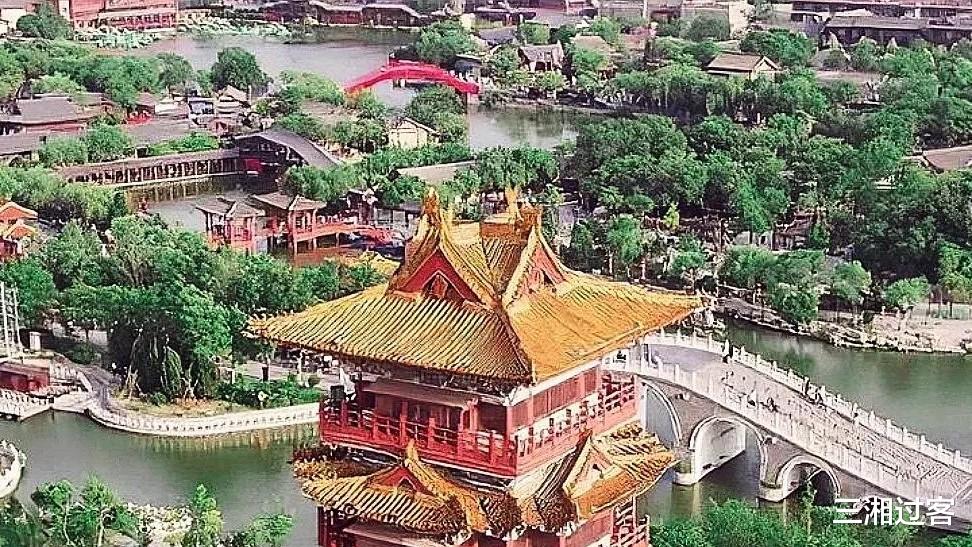

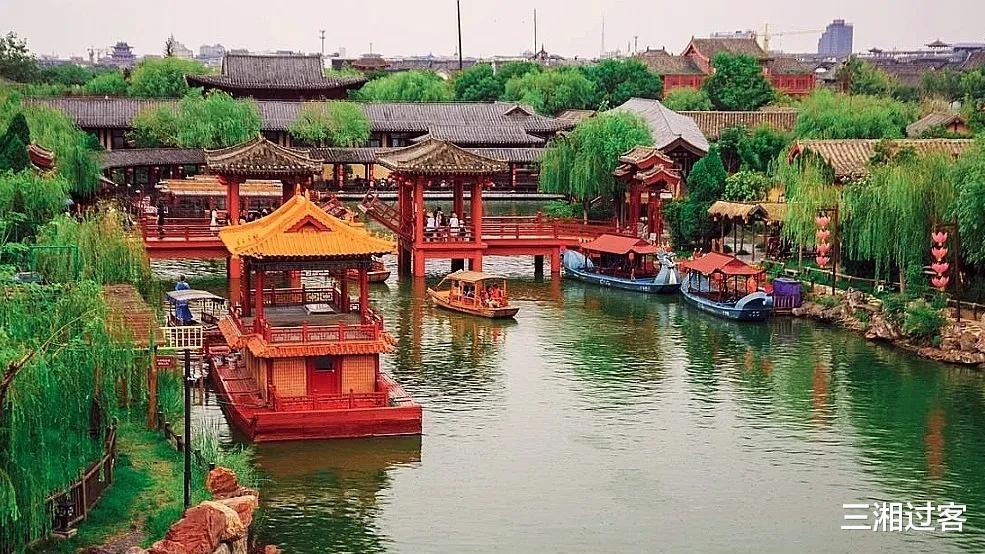

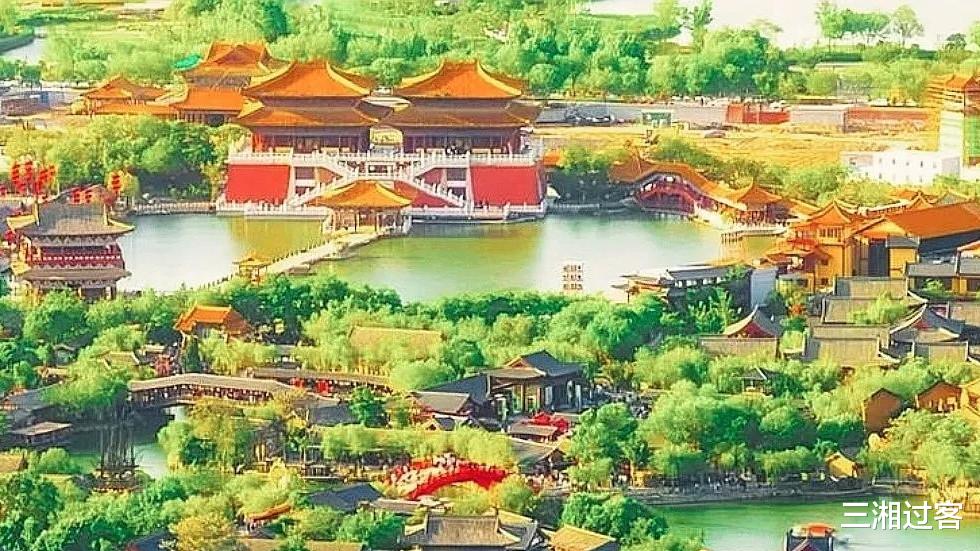

他在洛阳城外建的独乐园占二十顷好地,光挖人工湖就役使了数百民夫。

更热闹的是元祐元年司马康娶亲那天。

三十匹骆驼从洛阳府衙排到司马光家大门,每匹驼背上都摞着绸缎金银。

据《邵氏闻见录》卷十一记载,元祐元年司马康娶亲收受礼金三千缗,按熙宁年间米价(据《宋史·食货志》,熙宁七年京畿米价约每石600文)计算,三千缗可购米5000石。

以《宋会要辑稿》中‘成人年食米二石五斗’的标准,够两万农民食用一年。

而那些在城外啃树皮的佃户,连给司马家抬花轿的资格都没有。

(二)免税田背后的利益链

在北宋,考上进士就能拿到"免税金牌"。

司马光的三千亩免役田只是冰山一角:文彦博垄断洛阳彩帛行,韩琦家族在相州开的当铺年息高达60%(是王安石青苗法的四倍)。

最讽刺的是司马光在《涑水记闻》里写"为官者当不与民争利",可他家田产不用交税,商铺垄断利润,儿子结婚收的礼金够百姓活几辈子。

这哪是道德,分明是特权阶级的生意经。

二、变法与反变法的致命博弈

(一)王安石的雷霆手段

熙宁三年春天,王安石推出"市易法",要把汴京七十二家酒商的垄断权收归朝廷。

这一下捅了马蜂窝——酒商背后的大股东全是文彦博、司马光的亲戚。

他们联名骂王安石"与商贾争利",却绝口不提自家酒坊每年赚多少黑心钱。

王安石在回信里怼得漂亮:"举先王之政,以兴利除弊,不为生事。"

他心里清楚,当时全国垦田比开国时多三倍,朝廷收的田赋却越来越少。

北宋初年推行‘不抑兼并’政策,允许土地自由买卖,至神宗朝,官僚地主通过‘诡名寄产’‘品官免役’等特权占有全国耕地的十分之九(《文献通考·田赋考》)。这种制度性土地集中,使国家税基萎缩,成为王安石变法的根本动因。

再不变法,国库就要空得跑耗子了。

王安石变法旨在富国强兵,但其部分举措(如青苗法)因地方执行偏差引发民怨,而保守派借民生问题全盘否定变法,实则掩盖了自身维护土地垄断的利益诉求,双方博弈加剧了王朝的统治危机。

(二)司马光的道德大棒

司马光的《与王介甫书》劈头盖脸就是五宗罪:侵官、生事、征利、拒谏、怨谤。

最可笑的是反对"免役法"的理由。

士大夫嫌每年花十贯钱雇人服徭役太贵,可十贯钱还不够他们在樊楼吃一顿酒。

他们宁愿让老百姓光着脚去衙门当差,也不肯自己掏腰包。

这种"宁肯亡国,不能掏钱"的劲头在元祐年间到了顶峰。

司马光当宰相后九天内尽废新法,河北路送来盖着一万多个红指印的急报(全是被差役法逼得卖儿卖女的百姓),他看了一眼就说:"收起来,别碍着我改诏书。"

三、狄青的铠甲与文人的澄心堂纸

(一)武人的悲剧宿命

狄青从士兵做到枢密使,脸上还留着当兵时的刺字,欧阳修却三番五次骂他"赤老岂堪为帅"("赤老"就是"穷鬼")。

在文臣眼里,就算立再大战功,骨子里还是兵痞。

后来狄青被贬到陈州,不到半年就气死了,临死前还念叨"贼寇未灭,何以家为"。

更荒唐的是元丰四年伐西夏:二十万禁军穿着塞废纸的铠甲上战场。

《宋史》记着,前线士兵写信回家说,铠甲里的废纸被血水泡烂,磨得皮肉全是窟窿。

而文人们书房里的澄心堂纸,一张就值铜钱百貫。

澄心堂纸在北宋为稀有贡品,据《洛阳名园记》载,其价‘每张值铜钱百贯’,相当于当时十户中等人家一年的生活费(按《宋史·食货志》,熙宁年间中等户年均支出约十贯)。

(二)苟安的恶性循环

从澶渊之盟开始,北宋每年给辽送银十万两、绢二十万匹,给西夏的岁币后来涨到银七万两、绢十五万匹。

士大夫美其名曰"花钱买太平",可这钱哪来的?

他们在汴京酒楼喝美酒,听歌女唱"羌管弄晴",却不知道北边的辽国人正用他们送的银子打造马刀。

四、半山园与独乐园的终极隐喻

(一)王安石的最后抉择

王安石两次罢相后在江宁建半山园,其实就几间茅屋。

他每天骑驴看农民插秧,临终前把所有田产捐给寺院当公田,去世时家里只有几千卷旧书。

(二)司马光的虚伪遗产

司马光病重时让人把"免役法害处"写在床前屏风上,转身就把洛阳独乐园送给儿子。

他写的《训康示俭》还摆在桌上,可书童说老爷最爱用澄心堂纸写字,一张纸够买十斗白米。

元祐年间汴京豪宅均价五千贯,一个县令一年才挣二百贯——这差价,够买多少幅司马光的"道德文章"?

当然,司马光作为理学名臣,其《资治通鉴》堪称史学巨著,但其家族凭借官户特权占有大量免税田产,这种‘道德理想’与‘现实特权’的割裂,恰是北宋士大夫阶层矛盾的缩影。

结语:当苟活成为集体基因

金兵破城那天,有个士兵捡起司马光的《与王介甫书》擦马刀。

那些被士大夫吹上天的"道德",最终跟他们的田契一起被踩进泥里。

历史最讽刺的地方在于:那些骂王安石"与民争利"的人,最终把百姓的土地全争到了自己怀里;

那些喊着"祖宗之法不可变"的人,最后连祖宗的江山都没保住。

你说,到底是谁把北宋写成了挽歌?

当士大夫阶层的道德理想沦为特权遮羞布时,北宋统治的合法性在制度性腐败中逐渐消解,这无疑加速了王朝走向终结的进程。

参考文献

1. 《宋会要辑稿》·职官类

2. 《邵氏闻见录》·卷十一

3. 《洛阳名园记》·独乐园条

4. 《文献通考》·田赋考

5. 《涑水记闻》·卷十五

6. 《宋史》·狄青传

7. 《续资治通鉴长编》

被正史删除的60年,他16岁拜相20岁称王,却成历史黑户

被历史课本删掉的铁血王朝:西辽横扫中亚时,南宋还在割地求和

虽远必诛:2000年前的最强檄文,为何至今仍是中国外交的精神图腾