2025年10月底,《深圳市低空航空器起降设施布局规划(2026-2035年)》(以下简称《规划》)正式出台,这一规划不仅为深圳低空经济发展提供了空间载体保障,更折射出城市在低空经济赛道上的战略抉择。作为长期深耕战略性新兴产业尤其是低空经济领域研究的科技社团,深圳市新兴战略产业博士专家联谊会认为,该规划体现了深圳特有的“空间先行、场景驱动”务实策略,但在系统性和前瞻性上仍有提升空间,部分区域有待加强低空基础建设。

全产业链发展契机。《规划》覆盖2026至2035年,时间跨度长达十年,为低空经济产业链上下游企业提供了明确的发展预期。从航空器制造、运营服务到基础设施建设和后续维护,整个产业链将迎来重大发展机遇。深圳在无人机领域已有良好产业基础,此规划将进一步巩固和扩大这一优势。

多场景应用示范。《规划》明确提出聚焦物流运输、消费类即时配送、医疗即时配送及政务飞行四类场景,这些场景与深圳城市特色高度契合。例如,物流运输场景将直接服务于深圳强大的电子商务产业,医疗即时配送则与深圳医疗资源分布特点相契合。

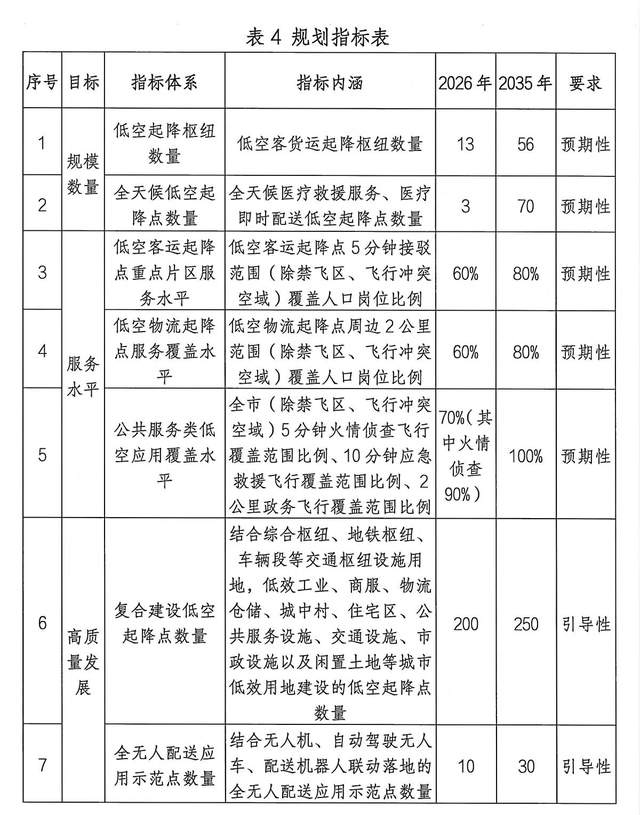

基础设施先行。规划提出到2026年底前推动建设13个低空枢纽和1200个末端起降点,这种“基础设施先行”的思路有利于吸引更多市场主体参与低空经济发展,降低运营成本,提高运营效率。

区域布局不均衡问题。根据规划近期实施方案,坪山、光明等区域低空客运枢纽布局相对缺乏,这可能影响低空经济服务在全市域的均衡发展,不利于实现“全市低空航空器10分钟可达”的规划目标。

实施力度偏保守。多个枢纽项目是在现有设施基础上改造而非全新建设,例如福田交通枢纽、蛇口邮轮母港等均为现有设施改造,未新增用地。这种“旧瓶装新酒”的做法虽然降低了初期投入,但可能限制了功能拓展和规模效应。

客运场景开发不足。从近期优先推动的枢纽类型看,货运枢纽占比较大,客运枢纽相对较少。低空经济的长远发展需要客运场景的突破,特别是在城市通勤、跨境飞行等领域的应用。

低空经济的真正价值不在于单个起降点的建设,而在于网络效应的形成。深博联认为,深圳需要从三个维度实现跃升:

技术标准体系的先行构建至关重要。当前各枢纽由不同主体建设运营,容易出现“孤岛效应”。我们建议率先制定深圳低空起降设施地方标准,包括充电接口协议、通信导航标准、安全运维规范等,为网络互联互通奠定基础。

空域管理机制的创新突破是核心挑战。深圳作为空域资源高度紧张的城市,需要探索低空航路划设、动态空域分配等创新机制。建议依托盐田、樟坑径等示范基地,开展空域管理试点,为全国积累经验。

商业模式创新是可持续发展关键。纯依靠政府投入不可持续,需要探索“基础设施+增值服务”“流量经济+数据价值”等多元商业模式。大运中心“无人机+超充+停车”的融合模式提供了有益探索。

建议与展望加强区域协同发展。建议在规划中期调整中,更加注重全市域的均衡布局,特别是在坪山、光明等区域补充低空客运功能,形成覆盖全市的客运网络体系,避免低空经济发展中的“西强东弱”现象。

加大基础设施投入。低空经济作为战略性新兴产业,需要适当超前的基础设施投入。建议在条件允许的区域规划建设专用起降场地,而非仅限于现有设施改造,为未来发展留足空间。

推动技术创新与制度创新协同。低空经济发展不仅需要技术突破,还需要空域管理、飞行标准、安全保障等方面的制度创新。深圳应利用特区立法权优势,在低空经济法规标准方面先行先试。

促进产学研用深度融合。我们呼吁政府、企业、高校与科研机构加强低空经济领域的产学研合作,推动核心技术攻关,培养专业人才,为深圳低空经济发展提供智力支持。

深博联低空经济与空天产业专委会总发起人、深博联秘书长王启航表示:“《规划》的出台展现了深圳在低空经济领域‘敢为人先’的战略决心,为产业发展锚定了空间基础。接下来,关键在于如何以系统性思维推动规划落地,尤其在空域协同、标准制定和应用创新上实现突破。深博联低空经济与空天产业专委会将持续关注低空经济领域,组织专家力量为规划落地提供智力支持,助力深圳构建可持续的低空经济生态系统。”

低空经济是深圳把握全球科技创新机遇的重要赛道,起降设施作为基础设施,其布局质量直接影响产业发展高度。我们期待以《规划》为起点,通过持续创新和协同努力,将深圳打造为全球低空经济发展的标杆城市。

(来源:深博联科技社团SDEA(转载请注明))

#低空经济#