前几天有家长给我们发来这样的两张图片,咨询按照这样的计划来完成面条的过渡是否可行?

这两份宝宝面条的建议槽点太多而且互相矛盾,我们一时也不知从哪儿说起,今天就和大家分享一些宝宝吃面条的内容吧。

添加面条需要过渡吗?

先回答一些家长的疑问——面条需要按照粒粒面→碎碎面→蝴蝶面这样的顺序过渡吗?

我们的建议是不需要。无论是粒粒面还是碎碎面、蝴蝶面,本质上都和手擀面、挂面没有区别,就是一种面条,只是粗细长短形态不同罢了。至于说前面两张图片上的过渡建议,更多是商家为了迎合家长“逐步过渡”的心理,属于营销策略,并非发育刚需。

从这两张图里也可以看出很多互相矛盾的地方。

首先是面条的添加时机,都是从6月龄开始。众所周知,添加第一口辅食的时机是6月龄,最早不早于4个月。如果6月龄就开始吃面条,那么面条是第一口辅食还是米粉要早于6月龄开始添加?

其次宝宝吃面条是先吃粒粒面再吃短面,还是先吃短面再吃粒粒面?

这些建议和米粉分阶一样,都是一种商业策略。

而家长之所以认为面条需要从粒粒面过渡到蝴蝶面,首先是认可辅食添加原则从稀到稠、从细到粗,从这个原则引申认为食物需要从稀到稠、从细到粗过渡。既然食物要过渡,米粉从稀到稠,粥要从十倍粥、八倍粥过渡到五倍粥,四倍粥,面条也理应“从碎到整”才科学。所以,商家精准捕捉到家长这种心理,从宝宝面条又更加细化,分出蝴蝶面、碎碎面,现在又发展出粒粒面。

那么为什么看起来很合理的顺序我们却不认可呢?

原因就是辅食从稀到稠、从细到粗的过渡是提醒家长给宝宝提供的辅食要和宝宝发育的节奏相匹配,而不是食物形态的机械更替。这里的发育节奏主要指的是口腔功能的发展。

人类幼崽的生长发育可以简单分为三个阶段:

一、初期:本能吞咽期

生理特点: 婴儿天生有“挺舌反射”和“吸吮-吞咽反射”。

这个阶段对应宝宝开始添加辅食初期,这时受到发育限制,宝宝只能处理均匀、流动性好的泥糊,依靠舌体前后运动将食物推向喉咙进行吞咽。也就是家长最熟悉的“第一口辅食”,对辅食的要求是稀、细腻、光滑的泥糊。喂食时家长会发现一旦辅食质地不均匀或颗粒稍大,就可能触发宝宝挺舌反射或引起干呕。

二、过渡期:咀嚼模式萌芽期

生理特点:挺舌反射消失或减弱。舌头从前后运动发展出上下运动和初步的运送食物的能力,牙齿的咬合和咀嚼初现。

这个阶段,宝宝的舌头下降,不仅能前后运动,还能上下运动,食物入口后会用舌头配合尝试将食物送到牙龈处,为下一步咀嚼食物做准备。

如果家长注意食物的从稀到稠、从细到粗过渡,这个阶段宝宝会出现初步的“咬合”和“咀嚼”,即使没牙或只有几颗牙,宝宝也会用下颌上下运动,配合舌头和上颚挤压、研磨食物。

三、主动咀嚼期

生理特点:

宝宝的舌头更加灵活,能熟练地将食物侧送至牙龈或牙齿处,方便处理食物。有的过渡顺利的宝宝出现更成熟的旋转式咀嚼,食物能翻转反复被咀嚼,处理成更加细小的颗粒。这个阶段宝宝能处理更多样、更粗糙的食团。家长提供合适的食物让宝宝锻炼咬肌力量,提升食团形成和吞咽的协调效率,为过渡到家庭饮食奠定基础。

“从稀到稠”过渡是指逐渐增加泥糊的稠度,温和地刺激舌头开始学习更复杂的上下运动,为下一步处理颗粒做准备。

“从细到粗”过渡则是逐渐增加食物的颗粒度,让宝宝通过食物颗粒度的变化来学习和掌握唇齿舌的配合以及咬合、咀嚼的技巧。

从这个角度来说,面条能不能帮助宝宝顺利完成从稀到稠,从细到粗的过渡?理论上来说是可以的,但对家长的营养素养和烹饪技能要求很高,而中餐博大精深,食物种类繁多,完全没有必要“死磕”面条来完成辅食过渡。

家长要意识到面条的功能性,“从稀到稠、从细到粗”是为了匹配宝宝口腔功能的发育节奏,而不是为了“换着花样吃面条”。

家长常见误区

为什么我们说面条没有必要从粒粒面到蝴蝶面慢慢过渡呢?这就必须要从家长操作中常见的误区说起了。

首先允许我们跑个题,如果关注辅食的话会注意到所有的小月龄宝宝添加面条时家长制作的全部是汤面,甚至有的宝宝3岁前只吃过汤面。正常来说面条的做法有很多,汤面、捞面、炒面、蒸面,为啥家长只做汤面?

原因也很简单,在这些众多的做法中,排除掉厨艺这个因素只有汤面是最容易让宝宝快速、大口吃完的。

为什么只有汤面是宝宝能快速吃完的呢?

因为几乎所有的家庭添加辅食的顺序是米粉→粥→面条。如果从米粉开始就是菜肉和米粉混合一碗,宝宝吃粥的阶段同样还是大米粥或小米粥混合菜泥肉泥,在这种惯性思维和路径依赖的影响之下,面条同样是要面条+蔬菜+肉+汤,因此只有汤面符合这个标准。

看到这里,有的家长大概看出问题了:

米粉+蔬菜泥+肉泥

粥+蔬菜泥+肉泥

面条+蔬菜碎+肉碎

食物的搭配没有很大的变化啊

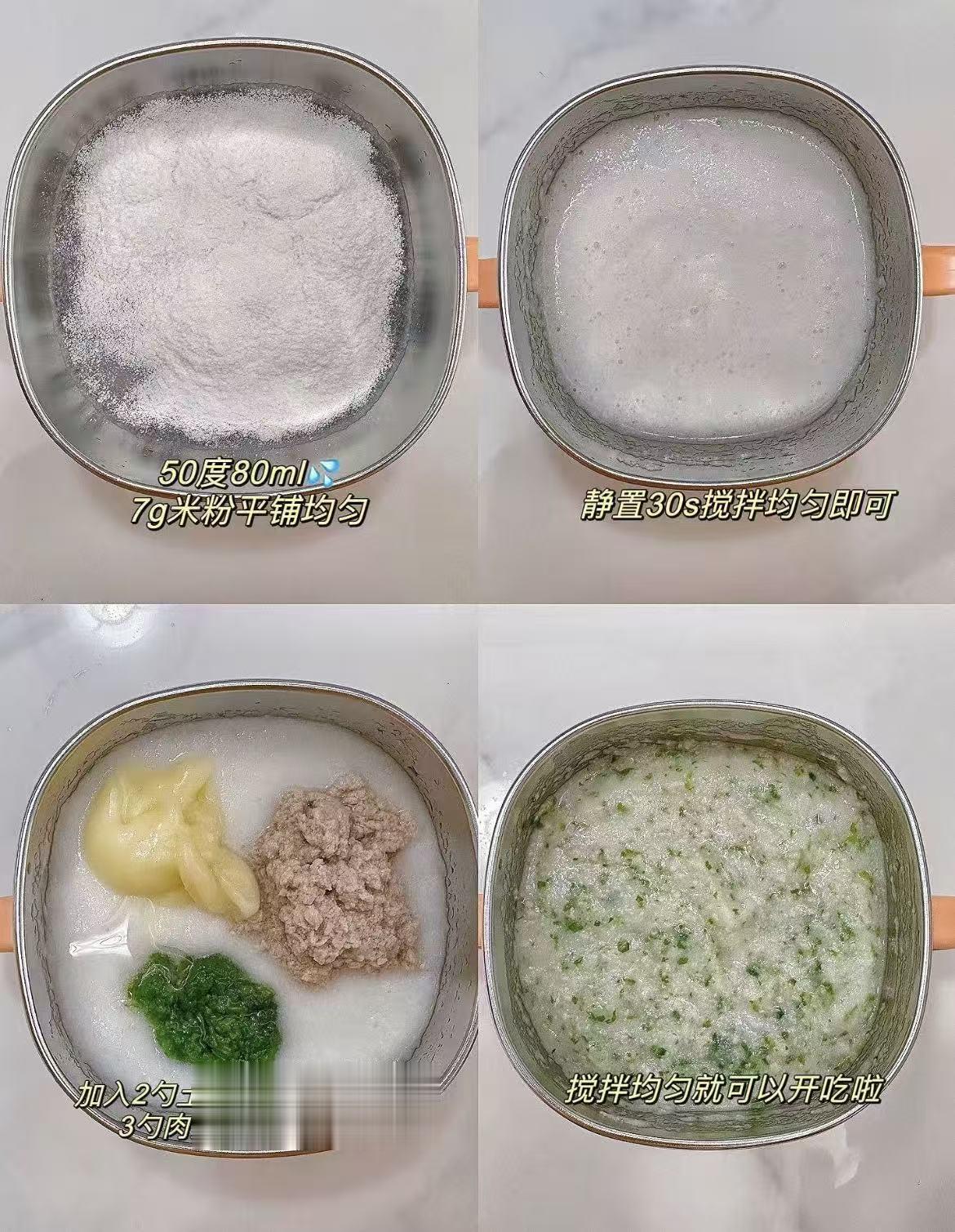

(米粉混合蔬菜和肉)

(粥混合蔬菜和蛋黄)

(面条混合蔬菜和鸡蛋)

如果不标注,这三种食物看起来有区别吗?没有。全都是半流质食物,宝宝吃的时候既不需要咬断,更不用咀嚼,一大勺食物入口之后,甚至连短暂的停留都不需要,直接就可以咽下。

家长以为从6个月到9个月自己费劲千辛万苦终于完成了从米粉到面条的过渡,让宝宝顺利实现从稀到稠、从细到粗过渡,其实一直在原地踏步。宝宝吃这样的面条,和吃稠一点的米粉糊有什么区别呢?没有区别。

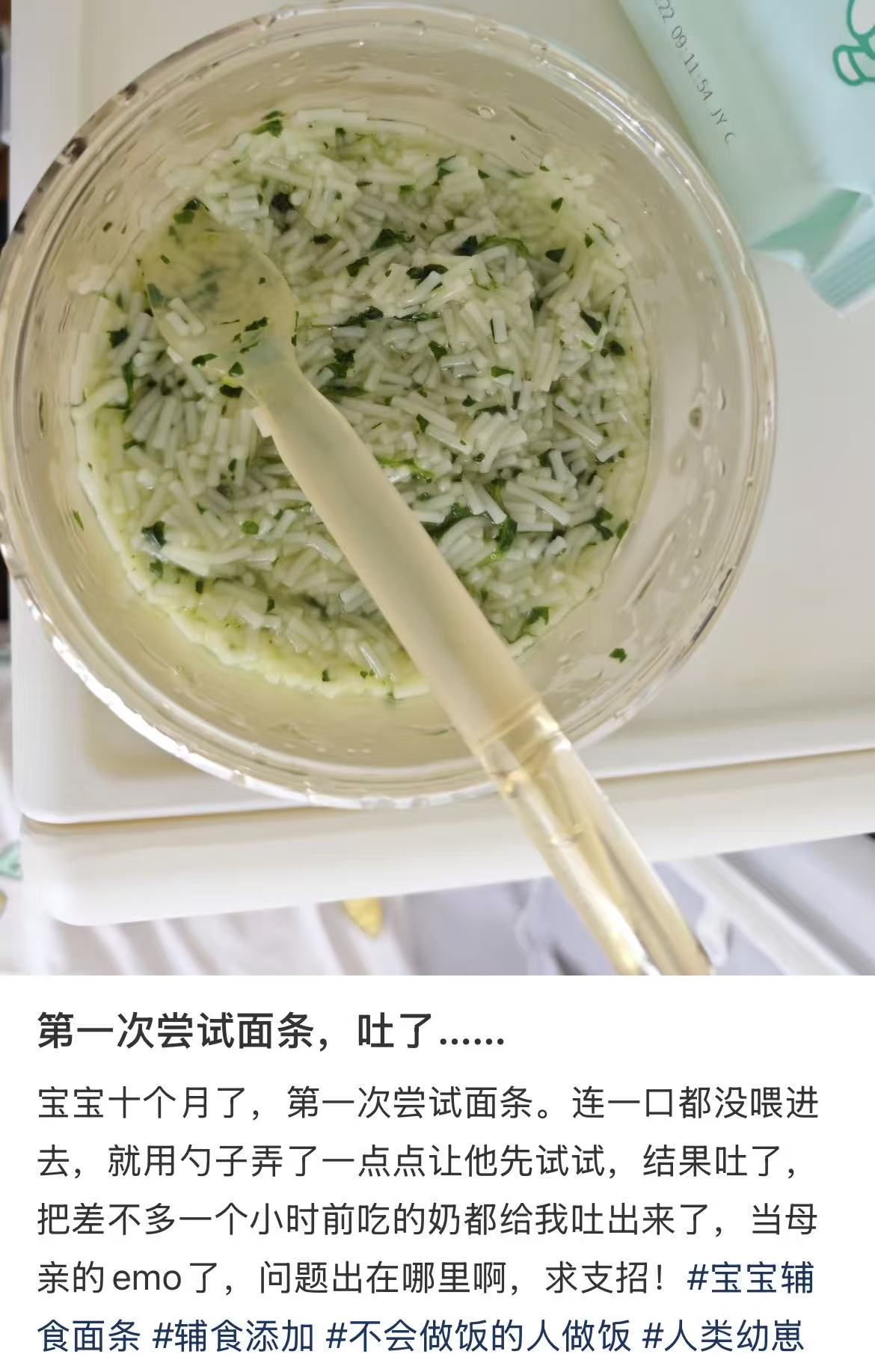

现在网络越来越发达,家长获取信息更加便捷,人人都是自媒体,每个人都可以发表自己的观点。但这些观点和经验是否合理,适合别人家的宝宝是否也同样适用于自己的宝宝呢?比如下面这位妈妈分享的内容

宝宝第一次吃面条,宝宝吃吐了,妈妈在网络上求助。下面有评论这样说:

面条煮好不仅要闷一会儿变得更软烂,还要用辅食机搅打一下。

这种明显是为了让宝宝“吃进去”,只追求“吃的结果”不考虑“吃的过程”的建议,得到了很多家长的认可。

原本是让宝宝辅食过渡进行到面条了,却又为了让宝宝吃完一碗,吃够家长心目中的“标准量”,让面条的性状退回和米粉一样。

这样的过渡毫无意义,对宝宝学习“如何吃饭”,“掌握吃的技巧”没有好处全是弊端。

面条怎么加?

面条怎么加?

说起来其实也很简单,依然是我们老生常谈的一些细节。

首先从宝宝第一口米粉开始就要区分主食和菜品,不要把蔬菜、肉和米粉混合在一碗里。

米粉是主食,粥是主食,面条同样是主食。

没有人吃大米饭吃馒头的时候没有菜,只吃一碗米饭,啃一个馒头的。宝宝的辅食也是同样的道理。

主食从稀到稠过渡,从细到粗过渡,可以。

但更加丰富多变的是菜品,中餐博大精深,使用的食材来源广泛,通过菜品的变化让宝宝完成从稀到稠过渡,从细到粗过渡更科学合理。

米粉吃好了,蔬菜吃好了,那么过渡到粥的时候就非常自然,而粥也只是一种主食,只有粥+蔬菜+肉类+面食吃好了,从稀到稠、从细到粗过渡好了,才能把面条吃好。

看到这里一定有家长会说面条总不能是一碗清汤面,一碗菜这样来吃吧?

当然不是。与米粥相比,面条是更长、更柔软的条状食物。

吃面条的第一步是——咬断。所以像前文那样粒粒面或者把煮好的碎碎面闷软烂,甚至用料理机打碎,等于家长代替宝宝完成了吃面条的第一步。家长都代劳了,宝宝连尝试的机会都没有,更别提反复练习才能熟练掌握“用门齿咬断食物”这个技巧了。

第一步咬断食物的技巧没掌握,即使家长过渡到蝴蝶面,宝宝也不会吃。因为蝴蝶面难度更大,吃蝴蝶面的第一步不再是咬断食物,而是如何用嘴唇和牙齿固定蝴蝶面,再寻找合适的角度用门齿咬断。

所以为了让宝宝有更多的机会练习进食技巧,我们一般建议吃面条也可以搭配一道菜品。

熟悉我们的家长会注意到,宛宁老师分享的面条,大多数是捞面、炒面、蒸面,很少出现汤面。原因就是汤面汤水多,面条容易泡得更加软烂,不利于宝宝练习咀嚼。捞面、烩面和蒸面水分更少,宝宝要顺利吃下一口,不得不反复咀嚼刺激分泌足量的唾液才能让面条在口腔里完成消化的第一步。搭配的菜品则提供了更加丰富的味觉刺激、嗅觉刺激和视觉刺激,让宝宝在吃面的同时有更多选择,两种食物轮流吃。

总而言之,家长在给宝宝吃面条的时候,不要纠结于“面条的形状”,而是要关注“宝宝的咀嚼能力”。只要宝宝具备相应的口腔功能,就可以尝试对应质地的面条——哪怕直接吃剪短的成人面条也行。让宝宝吃对,比吃得标准更重要。