在合作完《勇闯夺命岛》 (1996)的几年后,汉斯·季默再次收到导演迈克尔·贝的召唤。彼时刚通过《绝地战警》《勇闯夺命岛》《世界末日》三部动作片在好莱坞声名鹊起的迈克尔·贝,还没有“爆炸贝”与“卖拷贝”的花名,他正在憋一个大招——《珍珠港》(2001)。

这个堪比《泰坦尼克号》的大项目必须全方位无死角的高标准、顶配置。在配乐上迈克尔当仁不让地想到了自己的最信得过的那个人——汉斯·季默。

而这时的季默正处在自己擅长的电子音乐与交响乐融合风格的舒适圈里,通过《细细的红线》《角斗士》等作品不断完善与革新。想到珍珠港事件对于美国人的历史纪念性,他决定玩一次复古,在《珍珠港》配乐中使用更多传统交响乐手法。

曲目《War》采用古典交响乐风格,以恢宏的弦乐和铜管乐为主干,构建出强烈的史诗感。汉斯·季默在此曲中摒弃了标志性的电子音效,转而运用19世纪浪漫派交响语法,传递出战争中的悲壮与崇高。

《Attack》一曲以低沉压抑的交响乐开场,通过不和谐音程和急促的节奏模拟战争压迫感。前半段以日本传统尺八音色暗示敌军逼近,后半段转为密集的打击乐与铜管齐奏,象征攻击的爆发。季默在此曲中巧妙结合东西方音乐元素,增强戏剧冲突。

还有其他优秀曲目,比如《Brothers》《And Then I Kissed Him》……但是我摊牌了,不装了,这篇文就想写那一曲烂大街的《Tennessee》。

如今的观众都说汉斯·季默只擅长实验性电子音效与极简主义氛围表达,配乐中根本没啥优美旋律可言,那是他们没听过早中期的季默。

谁说汉斯·季默不会煽情?来听听《Tennessee》!

《Tennessee》以简约的钢琴动机开场,三个核心音符构成的主题循环往复,犹如记忆的潮汐中层层推进。弦乐声部以卡农式叠加介入,从大提琴的沉吟逐渐过渡至小提琴的绵长倾诉,形成“个人-集体-时代”的情感扩音器。

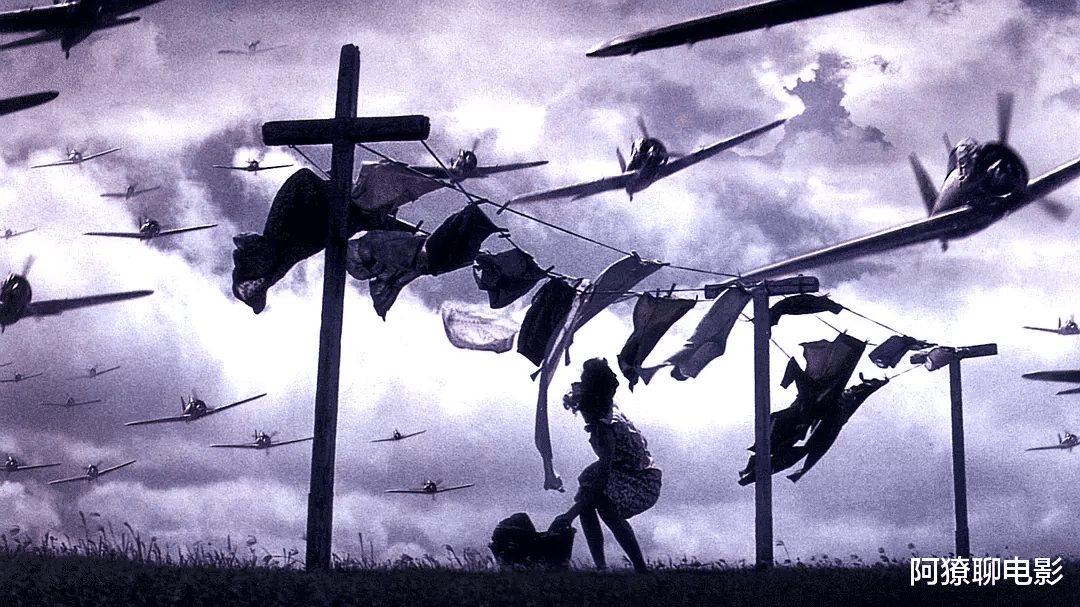

在电影中,《Tennessee》出现在雷夫与伊夫林的田园回忆中,出现在珍珠港遭遇突袭后幸存者凝视废墟的镜头中,还出现在空袭日本行动前……它无所不在。季默通过同一主题的多次不同编曲蜕变,证明传统配乐技法同样能实现现代性的叙事纵深——音乐不再是情节的附庸,而是角色内心的呼吸。

《Tennessee》的感染力远不止于电影院内。它成为各类重大场合的背景音乐:美国国家航空航天局的航天器发射直播、奥运会颁奖仪式、甚至911纪念活动;韩国MBC电视台曾将其改编为传统国乐版本用于历史特辑。它也在国内的各种新闻、访谈、综艺节目(特别是情感爆发类、扶贫助困类、残障励志类、生死离别类)中被引用,在新冠疫情期间更是成为各种救死扶伤、众志成城电视画面的背景音乐。

这种广泛引用恰恰印证了季默的创作理念——好的旋律能超越语言与文化,成为人类共同的情感密码。

尽管有人批评《Tennessee》的情感表达过于直白,甚至被贴上“好莱坞煽情主义遗风”的标签,但恰是这种敢于在后现代语境中坚持旋律美的反叛,定义了它在汉斯·季默生涯中的特殊地位。

这部作品位于其创作转型的十字路口:前承《狮子王》时期的新古典主义探索,后启《盗梦空间》阶段的电子声景革命。在《珍珠港》配乐中,季默其实完成了一场精密的平衡术——既要满足迈克尔·贝对商业大片的情感浓度要求,又要坚守自己作为欧洲外来者对音乐严谨性的执念。

或许正是因《Tennessee》的成功太过耀眼,反而促使季默在后续创作中有意疏离此类极易被标签化的旋律模式,转而开拓更抽象的声呐景观。但这也从反面印证了该曲的不可替代——它仿佛一座永远敞开的回廊,提醒着每个穿越《敦刻尔克》凛冽音墙的听众:在汉斯·季默的声音宇宙里,始终存在着一个能让旋律自由呼吸的温柔象限。

若干年后,季默已完成了从“传统配乐师”到“声音建筑师”的创作转变,但《珍珠港》专辑与《Tennessee》仍如一杆路牌,矗立在他音乐生涯的十字路口。它证明:汉斯·季默既能用电子音效颠覆听觉,也能以钢琴弦乐唤醒泪腺。他是当之无愧的旋律大师,更是情感表达的全能者。