“人老腿先老,病来腿先知。”这个老话流传已久,却道出了一个被很多人忽视的健康真相。多数严重疾病,并非毫无征兆,而这些征兆,往往先藏在下半身。

近年来,国内外多项临床研究表明:人体下半身的变化,常是内脏疾病最早的警报器之一。从双腿到脚底,从肌肉到血管,任何一点异常,都可能是大病悄然来临的信号。重视这些异常,不仅能提高早诊率,更可能挽救生命。

腿脚变“沉重”,警惕心血管隐患不少中老年人常常觉得腿沉、走不远,以为是“老毛病”“劳累的结果”,却不知,这很可能是下肢动脉硬化闭塞症的前兆。

根据国家心血管病中心《2024年中国心血管健康与疾病报告》指出:我国40岁以上人群中,下肢动脉硬化闭塞症患病率高达8.6%,且逐年上升。

下肢动脉一旦发生狭窄或堵塞,血液供应不足,腿部就会出现酸沉、乏力、行走困难等表现,严重时还会导致间歇性跛行,甚至坏疽。

在一处居民区的义诊活动中,一位60多岁的男性诉说走路总感觉腿“拖不动”,检查后发现其下肢动脉严重狭窄,血流几近停止,幸亏及时手术治疗才避免了截肢。

腿沉、行走困难、脚发凉。出现这些情况,应及时就医,进行多普勒血流检测或CTA检查,明确下肢血管通畅情况。切忌拖延,以免错过最佳治疗时机。

脚底刺痛或麻木,神经系统敲响警钟脚底经常刺痛、麻木,尤其在夜间明显,很多人以为只是“坐久了压到神经”,但若反复发作,需警惕糖尿病周围神经病变。

中国疾病预防控制中心数据显示,截至2023年,中国糖尿病患病人数已超过1.4亿,而约50%的糖尿病患者会出现周围神经损伤。神经病变最常见的表现,正是从下肢开始,比如脚底像针扎、虫爬、灼热感,尤其是晚上加重,严重影响睡眠。

此类症状的根源在于长期高血糖损伤神经纤维,导致信号传导异常。若不及时控制血糖并治疗神经病变,发展到后期甚至会引发足部溃疡、感染,形成“糖尿病足”,一旦感染扩散,截肢风险大大增加。

脚底麻、灼痛感、夜间加重。建议血糖异常人群定期做糖化血红蛋白和神经肌电图检查,及早发现神经病变,合理使用甲钴胺、阿尔法硫辛酸等药物进行神经营养治疗。

小腿经常抽筋,或是电解质紊乱信号

小腿经常抽筋,或是电解质紊乱信号“睡着睡着,腿突然抽筋,疼得跳起来!”——不少人有类似经历,尤其是中老年群体,但如果这种抽筋频繁发生,可能不仅仅是“着凉”那么简单。

医学研究指出,经常性小腿抽筋可能是体内电解质紊乱或钙镁缺乏的信号。尤其是患有慢性肾病、甲状旁腺功能异常、长期服用利尿剂的患者,体内钾、钙、镁水平容易失衡,导致肌肉兴奋性增强,进而引发抽筋。

静脉曲张和下肢深静脉血栓也会造成局部血液回流不畅,从而诱发抽筋。

中国医学科学院附属某医院曾接诊一位女性患者,反复夜间抽筋达两年,最终查出为早期慢性肾功能不全,及时干预后症状明显缓解。

频繁抽筋、夜间发作、伴有浮肿。建议这类人群补充钙镁元素,同时检查肾功能、电解质水平,必要时行下肢静脉彩超排查血栓风险。

行走“脚踩棉花”,警惕脊柱病变

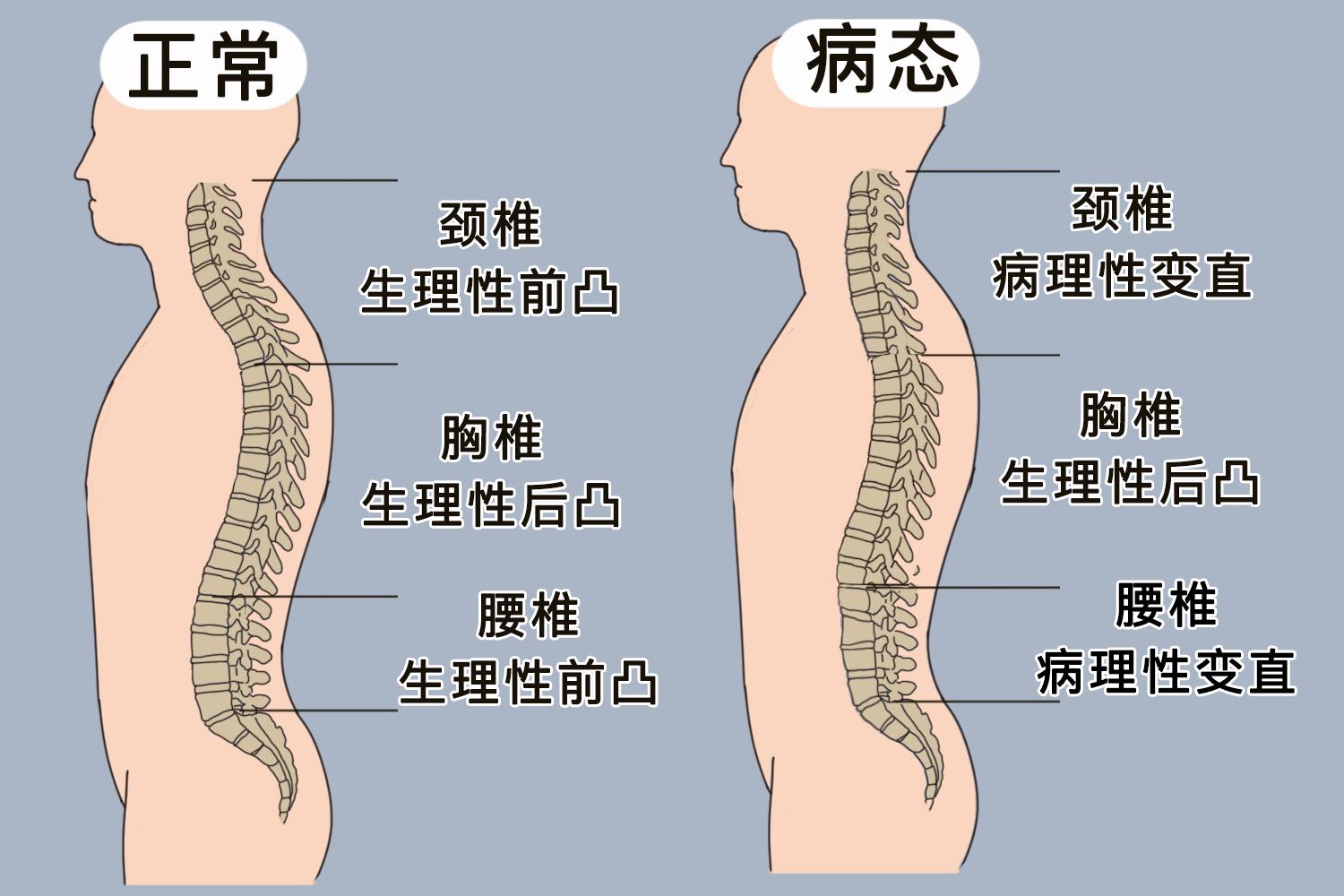

若行走时感觉双脚无力、踩在棉花上似的发飘,而不是脚部本身疼痛,那就要警惕是否是腰椎间盘突出压迫神经。

脊柱神经支配下肢运动与感觉,一旦腰椎间盘突出或椎管狭窄、骨刺压迫神经根,就会出现放射性腿痛、脚底麻木、踩地不稳等症状,医学上称为神经性跛行。

临床数据显示,中国50岁以上人群中,约有20%以上存在不同程度的腰椎退变性改变。部分患者早期并无明显腰痛,而是以下肢感觉异常为首发症状,极易误判为腿部疾病。

脚底发飘、腿软、腰部不适。建议行腰椎MRI检查,明确有无神经受压,并在医生指导下进行康复理疗或手术干预。

脚踝水肿,可能是肾脏或心脏“报警”脚踝或小腿肿胀,尤其是早晨起床后不明显,到了傍晚加重,很多人以为是“站久了”,其实也可能是心衰或肾病的表现。

心衰时,由于心脏泵血功能下降,血液回流受阻,液体潴留于下肢,引发水肿。而肾病则因蛋白尿丢失导致血浆胶体渗透压下降,液体渗出血管,造成下肢浮肿。

中国医学科学院2024年流行病学数据显示:我国慢性肾病患病率约为10.8%,而慢性心衰患病率在65岁以上人群中超过8%。这些患者早期的唯一表现,可能就是“脚肿”。

关键词提醒:下肢水肿、尿少、乏力、夜间憋醒。建议检查心脏彩超、肾功能、尿常规等,做到早发现、早干预。

步态异常,脑血管问题不容忽视走路不稳、容易摔倒、步伐拖沓,很多老年人会归结为“年纪大了”,但这其实可能是脑血管疾病的早期表现。

脑部调控身体平衡、协调和运动,一旦出现慢性脑供血不足、脑白质病变或轻度脑梗塞,就会影响步态。尤其是行走时一只脚拖地、身体倾斜、反应迟钝等,都是不容忽视的信号。

据《中华神经医学杂志》2024年一项研究指出:步态异常是预测老年人脑卒中和认知障碍的敏感指标之一。早期识别步态改变,有助于预防严重脑血管事件的发生。

走路拖步、容易跌倒、头晕耳鸣。建议进行脑血流图、颈动脉彩超、头颅MRI等检查,排查脑血管病变。

健康提醒:下半身的“风吹草动”,值得高度重视

健康提醒:下半身的“风吹草动”,值得高度重视下半身是健康的“晴雨表”,一旦出现异常,背后可能是心、脑、肾、神经等重大系统的疾病信号。切不可“头痛医头,脚痛医脚”,而要从全身系统入手,找准病因。

医生提醒,日常生活中,以下几点建议对广大群众尤为重要:

每天适当进行下肢活动,如快走、踮脚、抬腿等,促进血液循环保持合理饮食,控制三高,减少高盐、高脂饮食定期体检,特别是中老年人,每年至少进行一次下肢血管及神经检查出现异常症状,不拖延、不自诊,及时就医穿着合脚的鞋子,避免压迫足部神经和血管保持良好心态,避免过度紧张和焦虑对神经系统的损伤

俗话说得好:“千里之行,始于足下。”而健康的身体,也往往从健康的双腿开始。忽视下半身的“细枝末节”,很可能是埋下大病的伏笔。唯有早识别、早干预,才能守住健康防线。

你是否也有类似的下半身异常?你觉得最容易被忽视的是哪一种呢?欢迎在评论区分享你的看法!参考文献:

[1]国家心血管病中心.2024年中国心血管健康与疾病报告[R].国家卫生健康委员会,2025.[2]中华神经医学杂志编辑委员会.步态异常与脑血管病早期识别研究[J].中华神经医学杂志,2024,23(5):432-437.[3]中国疾病预防控制中心.中国糖尿病流行病学调查报告[R].国家卫健委,2023.

本文为健康知识科普,结合权威资料和个人观点撰写,部分情节为方便表达和阅读理解进行了适当虚构与润色,内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。