儿科天然具有“高频小额、多学科串联、家长对体验与疗效的敏感度高”的特征。这种特征决定了儿科机构既要承载高密度的诊疗需求,又要满足家庭在沟通、时间与体验层面的复杂期待。

与此同时,近年儿童常见疾病明显降低,儿科服务的重心正由疾病处理,转向发育管理、功能改善与专科能力建设;儿童健康消费理念的快速提升也让家长对评估、陪护、发展管理、体验与环境的要求不断走高,愿意在口腔、体态、心理与发育行为管理等细分需求上持续投入。但在实际选择中,能够承接“持续改善、周期管理、家庭陪伴”需求的成熟产品体系仍然有限。

专业劳动与家庭付费意愿之间出现脱节,儿科机构陷入“服务密集、价值难以显性化”的结构性矛盾。

与其从概念层面讨论矛盾的答案,不如实地“探访儿童消费医疗优秀案例”,从真实经营样本中寻找答案。

在儿童消费医疗视角下,一条现实路径正在成型:通过分龄产品设计、周期管理、功能改善量化、亲子互动与依从体系,儿科机构逐步将“好服务”沉淀为“可理解、可体验、可持续复购”的消费价值单元。

而这一趋势正在推动儿科消费的双重重构:

服务侧:以标准化评估、分阶段干预、多学科协同和数字化随访,构建结果可解释、改善可感知的儿童健康产品体系;

消费侧:以周期化计划、陪伴式干预与家庭教育工具,提升依从、黏性与复购,形成以信任为底层资产的增长模型。

当专业与支付两端逻辑贯通,儿科不再被动依附政策,而能以自有能力定义价值。

诊锁界研判,儿童专科能力构建与儿童健康消费体系建设,正在形成儿科机构长期竞争力的两大支点。前者夯实专业深度与信任基础,后者实现价值显性化、体验升级与长期经营回路。当二者形成稳定协同,儿科消费的增长将具备穿越周期的确定性。

上海正是这一趋势的最佳观察样本之一。

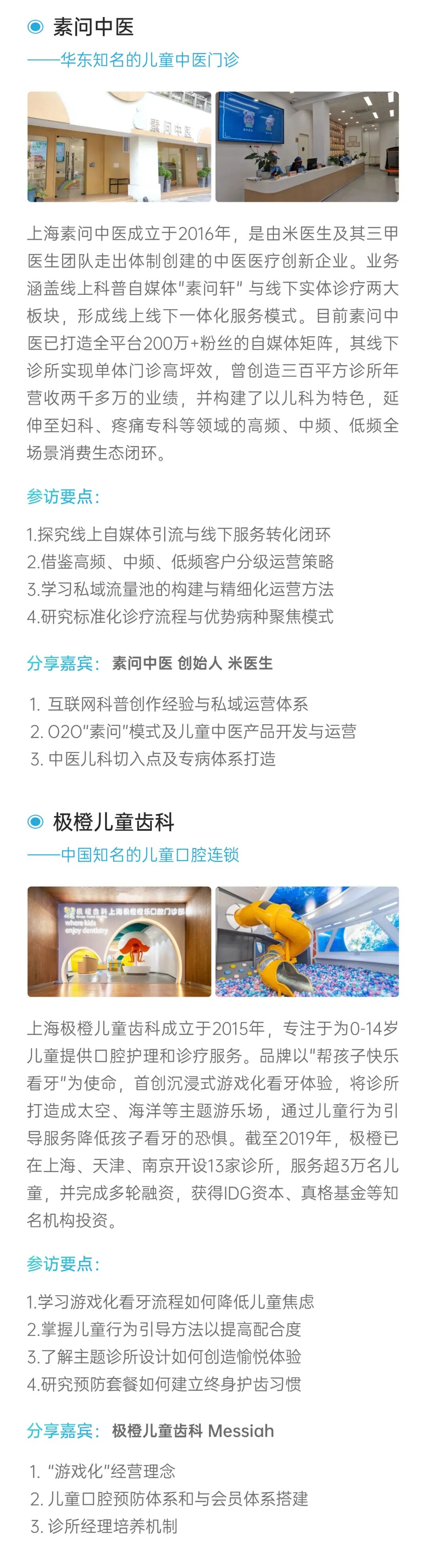

作为儿童专科机构和新兴健康消费品牌的密集区,上海在儿童口腔、体态/脊柱管理、发育行为与心理等领域已形成一批可观察、可学习的实践路径:从流程体验到分龄产品,从评估工具到陪伴模型,从依从体系到效果呈现。

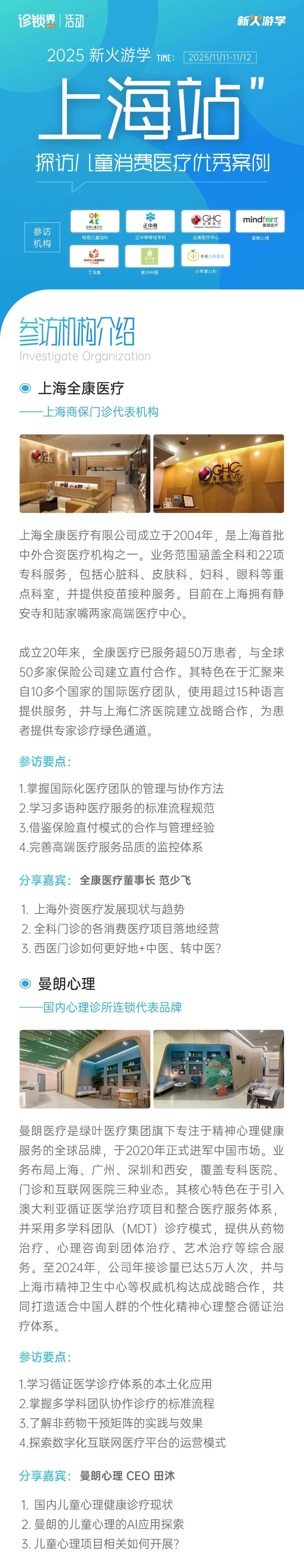

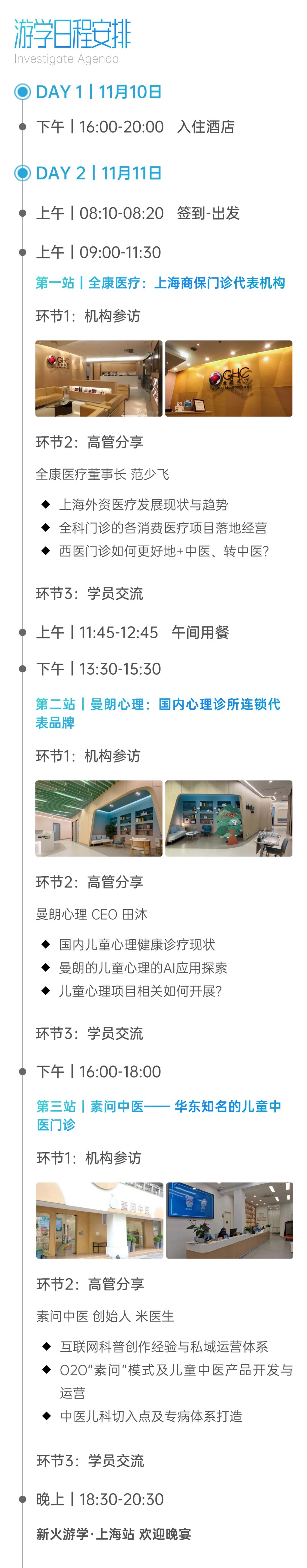

2025年11月11日-12日,新火游学·上海站,将带领学员深入多家具有代表性的儿童消费医疗机构与创新服务平台,实地解析“儿童消费医疗的产品化与服务创新路径”,在真实场景中寻找儿科机构破局与增长的新答案。

▼