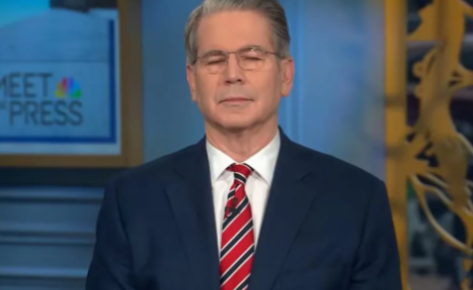

“饿死十四亿人?”美国大使放下狠话:只要中国不听话,不低头,就要卡粮断油,让十四亿人挨饿受穷! “如果中国不听话,就让他们饿肚子。”这是美国驻日大使伊曼纽尔在一场闭门会议上突然放出狠话,把中国粮食能源进口说成了“命门”,威胁要通过断供让十四亿人“挨饿受穷”。 这不是一场外交玩笑,而是赤裸裸的胁迫。伊曼纽尔并非什么无名之辈,从克林顿到拜登,他在白宫混了二十多年,做过国会要职,也当过奥巴马的白宫幕僚长。 如今卸任后转战华尔街金融圈,说到底还是美国政商旋转门里的老角色。不过,话说得再狠,也得看做不做得到。 中国真有这么容易被“饿住”吗?不妨翻翻账本。 根据国家统计局数据,中国谷物自给率稳定在95%以上。人均粮食占有量超过480公斤,远远高于联合国设定的安全线。 同时,全国粮食仓储能力已经超过7亿吨,足以覆盖全国一年以上的消费需求。2024年秋粮收购量达到8400亿斤,损耗率控制在1%以内。 中科院2025年发布的报告也指出,农业科技对粮食产出的贡献率已突破61%,种业振兴计划让“种子卡脖子”成为历史。 说白了,别人想卡我们粮,先得问问我们自己愿不愿意吃他那一口。 能源方面也一样。中国早已不靠单一渠道吃饭。2025年,中国从俄罗斯、中亚、中东等地区的石油天然气进口占比大幅提升,绕开马六甲海峡的陆路管道成为主力。 战略石油储备已覆盖80天使用量,国家能源局今年宣布,目标是在年底前拓展到90天。 关键的是,新能源装机容量占比已经超过40%,风光清洁能源正在替代传统能源的角色,卡油的算盘也越来越不灵了。 反观美国2025年上半年,美国对华大豆出口暴跌47%,巴西则一跃成为中国最大大豆供应国,占比高达68%。 美国大豆协会在公开信中呼吁政府“停止对中国的挑衅性言论”,因为中国一停单,损失的是美国中西部的农业州。 2018年中美贸易战刚打响时,美国农业州就因此损失了180亿美元,至今仍是教训。 所以,美国打着“粮食武器”的算盘,不但没能迫使中国低头,反而先打疼了自己人。 现如今美国的“断供外交”已经逐渐失灵。在全球范围内,中国与120多个国家建立了农产品供应链合作,疫苗出口、农业援助、基础设施建设形成了深度互信。 金砖国家推动的本币结算机制,已经让美元结算体系出现松动。以前美国可以通过结算系统封锁别国,现在越来越多国家转向去美元化,粮食和能源交易也开始绕过传统渠道。 伊曼纽尔这番话的背后,藏着的是一个正在失去主导权的旧霸主的不安。他们误判了中国的制度能力。藏粮于地,藏粮于技,不是口号,而是国家战略。 中国通过“一带一路”在东南亚和非洲建立高产农作物示范区,帮助合作国家解决粮食问题的同时,也为自己打造了稳固的海外供应链。 国内高标准农田建设稳步推进,极端天气和自然灾害对粮食产出的影响已大幅降低。 他们也忽略了中国社会的动员能力。十四亿人口庞大,但并不等于脆弱。 疫情期间,中国在最短时间内完成物资调配、医疗保障、社区封控,保障了城市和农村的粮油供应。如果真到了极端情况,中国有足够的应急管理体系应对挑战。 更重要的是,他们低估了文明型国家的韧性。从袁隆平的杂交水稻,到“深海一号”自主能源平台,中国的技术突破并非偶然,而是持续投入和政策支持的结果。 2025年,中国碳市场全面覆盖钢铁、铝、水泥等高耗能行业,在国际话语权上获得突破。RCEP与CPTPP的多边贸易机制,也为中国构建了抵御单边制裁的贸易缓冲区。 所以,伊曼纽尔那句“让十四亿人挨饿”的威胁,听起来更像是他们对失控局势的焦虑呐喊。 《纽约时报》曾在2025年初的社评中指出:“中国在全球粮食体系中的角色,已从买家变成规则制定者。”这不仅是对事实的陈述,更是对美国“粮食霸权”幻想的现实回应。 世界银行2025年发布的报告显示,全球减贫人口中有七成来自中国。这说明,粮食安全对中国来说,不只是发展问题,更是基本人权问题。 把粮油当成武器,违背的是联合国《食物权决议》,也是对人类命运共同体理念的挑战。 信息来源: 《美驻日大使扬言“威慑中国”,要对华粮食和海上能源安全下手》——观察者网