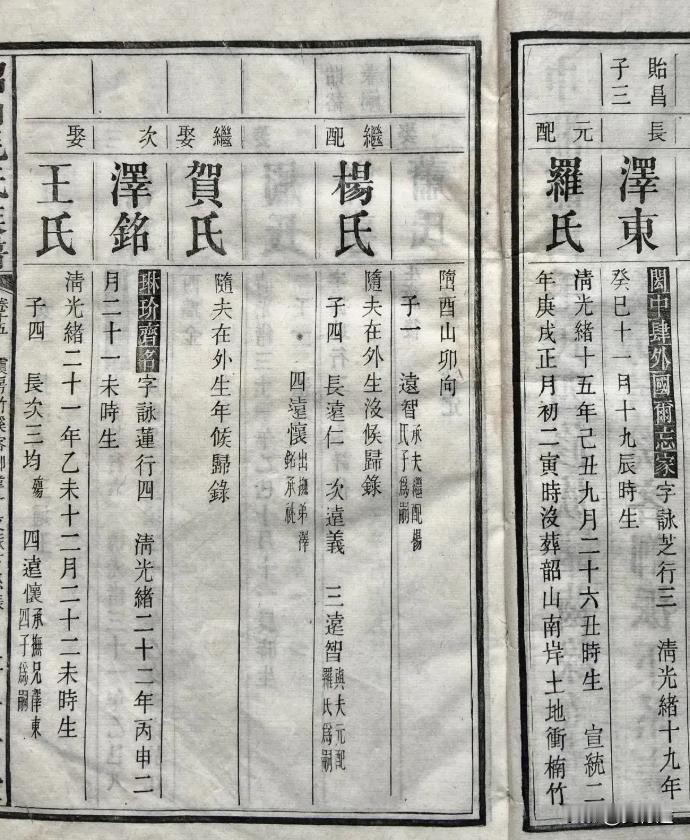

毛主席长子:叫毛远仁。毛泽民长女:叫毛远志。毛泽覃长子:叫毛远大。这是毛主席的家谱,以上所说的名字都是湘潭毛氏族谱中的名字。 毛家这门人,出名是因为出了毛泽东,但真要把整个家族理清楚,就不能只盯着一个人看。 往后翻翻他们家的族谱,会发现这家子几百年来,其实一直在往一个方向用劲:立得住,传得下,撑得起。 按族谱记载,毛家的祖先原本不在湖南,是从江西一路辗转过来的。 最早的那位叫毛太华,元朝末年因为战乱,带着一家老小从吉州龙城迁到了云南澜沧,后头又因军功调到了楚地,也就是今天的湖南一带。 湘乡北门外,他们一家先是侨居了十来年,后来毛太华的儿子们选中了韶山这个山高林密、人迹罕至的地方,开始扎根开荒。 那会儿韶山不是今天这个样子,没什么人烟,连地都不好种。 但他们硬是靠着一把锄头、一袋粮种,把这块不太起眼的地方,变成了毛氏一族的发源地。 早期的毛家其实不太走科举路子,族谱里几代下来,拿得出手的贡生、举人并不多,连秀才也不常见。他们选的不是读书进仕这条线,而是更实在的活路:当兵、经商、打拼。 有几代人,甚至直接在清朝军中混出头,比如毛恩毅这样的,做到了提督的位置。 这种家风也就慢慢沉淀下来——不靠门第光耀,也不等天上掉饼,凡事自个儿动手。 从清乾隆年间到民国,毛家修了五次谱,基本保持三十年一修。 族谱这种东西,在不少人眼里是个形式,可毛家不这么看。 他们把谱当作一件正经事,每次修谱都不是几个人凑在一块敷衍了事,而是全族动员,分门别类,工序严谨。 每一版的修谱团队都有具体分工:总纂、主修、监修、协修、支供、出纳……连校对都安排得明明白白,就像一场全族的大工程。 尤其第四次修谱,那是1941年,整个国家正陷在抗战最艰难的阶段,湖南几次被日军攻陷,长沙已经连烧三次,民众吃不上饭都常见。 可就在这个节骨眼上,毛家硬是组织起了104人的编修班子,花了整整十个月,把四修族谱修出来了。 九卷二十二本,字字有出处,卷卷成体系,做得极其讲究。 这种在乱世里修谱的劲头,说白了,就是一种文化自觉,甚至可以说是一种挺身而出的宣言:就算天塌下来,这根不能断。 族谱不是冷冰冰的家系表,在毛家,它承载的还有一层深意。 修谱时,他们给整本谱定了个主调,叫“闳中肆外,国尔忘家”。 八个字,说的是一个人要有大度量、大眼界,办事不局促于一隅,而且要把国家放在家庭前头。 这种话放在纸上不算稀奇,可要真落实到一家人几百年来的行事风格上,那就是另外一回事了。 毛家这股“国尔忘家”的气,确实不是一代人的即兴发挥,而是代代相传的家风积累。 族谱修到后几代,还特地制定了字辈,二十个字一套,轮着用。 像“立显荣朝士,文方运际洋”是早期那一套,后来续上的又有“孝友传家本,忠良报国光”。 每一代人出生后按字排名,长辈一叫,晚辈立马知道自己是第几代、该做什么人、背后顶着哪门责任。 四修族谱完成时,族里还请了不少长者写序。 有一篇特别有意思,说到:“中国族姓,谁为贵胄?家族,族也;国族,族也。但使人人爱国,畛域奚分?”这话里藏着毛家人一直信的道理——家族的荣耀不是靠谁升官发财,而是靠整个族群在国家中的定位。 他们从不把家谱当作封闭的家门记账簿,而是当作参与国家历史的一个符号系统。 如果说谱是一种沉淀,那人就是谱的延伸,这套四修谱能修出来,离不开一个人——毛宇居。 他是毛泽东的长辈兼老师,族谱里称作“泽启”,号“守一子”。 这个人是那种典型的旧式读书人,既讲情义,也懂世故。1906年,毛润之十三岁,家里正盘算着让他留在乡下接管生意。 是毛宇居拍了板,硬是说服毛顺生同意孩子继续上学,非得送出去读书。 他说这个孩子脑子好,是族里的苗子,将来能为家争光。 事实证明他的眼光不差,毛泽东在长沙第一师范一路拔尖,后来更是走到历史的前排。 但毛宇居不是那种一送出去就撒手不管的人,他一边教书育人,一边还时刻挂念这位学生。 1925年,毛泽东回乡组织农运,祠堂的欢迎辞是他写的;1937年,毛泽覃牺牲,遗孀带着儿子回韶山,他亲自接待安排,还写信报告延安说人已平安;1951年,毛泽东请他上北京,两人相见,他已是古稀之年,学生亲自安排衣食、医治牙病、赠送日记本,还嘱咐他“把家乡的事记下来”。 这些事,琐碎却真。 毛家这一支,从不靠形式唬人,他们把感情放在细节里,把责任放在行动里。 毛宇居还保存了毛泽东早年写的《祭母文》,还有第一师范时期的笔记《讲堂录》,这些资料后来都交到了国家文献部门手里,成为一代人思想轨迹的重要见证。 说到底,这一家人,不只是靠谱修出来的,他们是靠人把谱活出来的。 祖宗留下的不只是世系图,而是一种精神走向,是一种“大家要为国家担事”的心态。 很多年后,毛泽东回韶山,进了毛氏宗祠,他就站在原来供牌位的地方,整了整衣冠,鞠了三个躬。