978年,彭德怀追悼大会,妻子浦安修被彭家人拦在门外!

提到彭德怀,人们首先会想到他在战场上的英雄形象,那种让敌人闻风丧胆的威武气概以及“谁敢横刀立马,唯我彭大将军”的豪言壮语。实际上,彭德怀的一生远比外界所知的要复杂和丰富。他曾自述:“一生有许多故事,几天几夜也说不完。” 彭德怀出生在湖南湘阴县,当时这里是鱼米之乡,离他家乡彭家围子大约150公里,北邻洞庭湖。彭德怀年轻时在这里度过了两年的堤工生涯,做的是挑土和炊事员的工作。那时,他三分时间用来煮饭,七分时间用来挑土运泥。 包工头从堤工收入中抽取五分之一作为提成,而为了应对堤工局和验收员的检查,甚至在节假日和婚丧喜庆时还需要贿赂送礼。彭德怀深刻体会到生活的不易,这种身处困境的感受让他更加坚定了自己为人民争取权益的决心。 1937年,彭德怀负责全军经费的使用,他严格监督军队的资金,坚决制止大吃大喝和贪污浪费。1938年,彭德怀主持了全军供给标准的统一,确保按战士最低生活需求发放油、盐、米、肉、菜等物资,并严格规定津贴发放的标准。 作为根据地的财政长官,彭德怀从不接受特殊待遇,也从不以权谋私。如果有人给他做了特别的饭菜,他不仅拒绝食用,还会严厉批评这种行为。他最看不惯的就是拿着公款请客大吃大喝,浪费资源。

1978年深秋,北京的天气已经转凉。在这个特殊的日子里,为彭德怀元帅举行的追悼大会正在进行。追悼会现场庄严肃穆,前来送别这位功勋卓著的军事家、政治家的人们络绎不绝。然而,就在会场大门外,发生了一幕令人唏嘘的场景:彭德怀的前妻浦安修站在门口,却被工作人员婉言谢绝入内。 这位曾经的彭德怀夫人,此时已经不再具有参加追悼会的正式身份。虽然她是带着对往日的追思与愧疚而来,但在正式场合中,一切都要遵循规矩办事。彭家人基于各种考虑,没有将她列入参加追悼会的人员名单之中。 追悼会现场庄重而沉静,人们怀着崇敬的心情向彭德怀告别。会场内摆放着彭德怀的遗像,那是一张充满威严的军装照。黑白照片中的彭德怀目光如炬,仿佛依然在注视着这个他深爱又饱经沧桑的祖国。花圈、挽联环绕四周,无声地诉说着人们对这位老一辈革命家的敬意与怀念。 就在这时,一个意外的插曲打破了追悼会的沉寂。有人向邓公汇报了浦安修被拒之门外的情况。作为与彭德怀共事多年的老同志,邓公在得知这一情况后,对这件事做出了自己的判断。他认为,在特殊的历史背景下,浦安修当年的选择虽有不当,但也是身不由己。错误不应该全部归咎于她一个人。

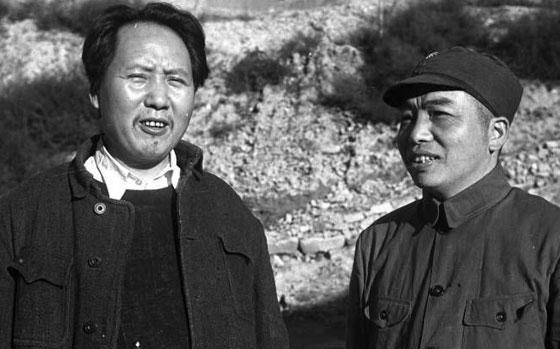

随后,通过邓公的过问,工作人员很快做出了调整。浦安修终于得以走进追悼会场,向她的前夫做最后的告别。这一刻,追悼会现场的气氛似乎变得更加凝重。人们都知道,站在灵位前的这位女士,曾经是彭德怀生命中最重要的人之一。 著名的爱国将领续范亭曾在延安见到彭德怀时,赠诗一首:“爽直将军贵姓彭,志如铁石气如鲸。三军一致称模范,粗布征衣半老兵。”这首诗准确描绘了彭德怀的戎马一生,他自己也曾说:“一旦国家有难,或是哪里的仗最难打,哪里的路最难走,哪里最困难,我就到哪里去。” 1928年7月,彭德怀发动了平江起义,成立了工农红军第五军。到了12月,他带领红五军主力成功到达井冈山,与毛泽东和朱德率领的红四军会师。然而,1929年1月,蒋介石调集湖南和江西的兵力,展开了大规模的“会剿”,声称要将红军“一网打尽”,要把井冈山“夷为平地”。 面对这样的巨大压力,前委指示红五军留守井冈山,掩护主力部队突围。彭德怀深知大局重要,毅然选择带领仅有不到800人的红五军,将士们在黄洋界哨口英勇抗敌,面对20倍于己的敌人,连续作战四天四夜,成功掩护红四军顺利转移。

1940年,太行根据地遭遇百年一遇的旱灾,战士们的口粮只有四两黑豆,无法满足需求。当地老百姓的生活更为困难,许多人将榆钱作为食物。一天,一名战士在树上摘榆钱时被彭德怀看到,他当即大声训斥:“榆钱是留给老百姓的,怎么能和老百姓争吃的?” 彭德怀随后在会议上多次强调,战士们只能去更远的地方挖野菜和摘榆叶,附近的资源要留给老百姓。他还从村外挖来了一株小榆树苗,亲手栽种在总部机关驻扎的玉皇庙大院里,并且精心照料,周围种上了刺玫来保护小树。最终,这棵小树茁壮成长,成为一棵参天大树。 在彭德怀的影响下,他的侄子侄女们始终保持着谦逊与正直的品质,从不炫耀身份,也从不为自己谋取特殊待遇。1964年,彭德怀的侄女彭钢从学校毕业,尽管她的同学大多被分配到军事科研单位,但她却被分配到北京汽车修理公司,成为一名普通职员。尽管如此,彭钢始终铭记伯父的教诲,保持坚定的信念,努力工作。 在这家公司,她一干就是14年,直到迎来了人生的转折点。后来,彭钢参军入伍,逐渐成长为一名少将,担任中央军委纪委副书记、全国妇联副主席等重要职务。无论她身处何职,始终牢记伯父彭德怀的教诲,在不同岗位上坚守着浩然正气。