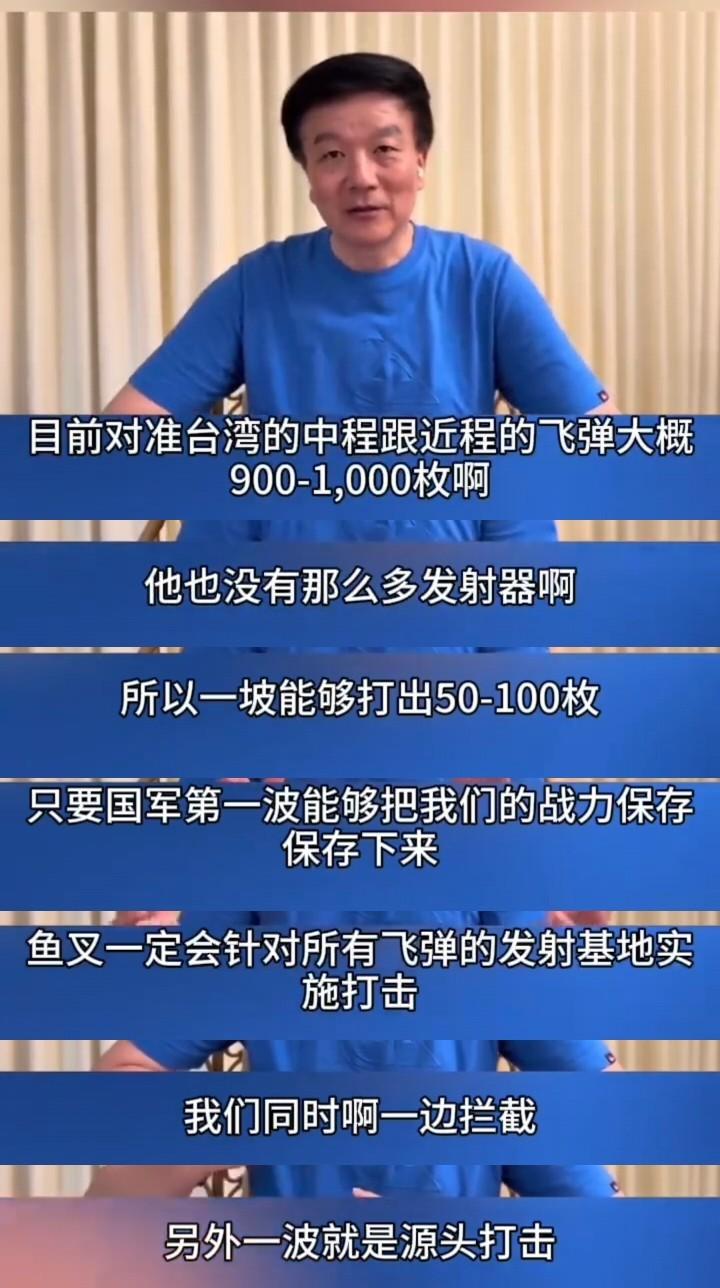

于北辰贡献新笑话:大陆有1000枚导弹,但是没那么多发射器,台军可以“源头打击” 台湾退役将领于北辰最近在直播中分析两岸军力对比,结果算账过程让观众直呼看不懂,这位曾因“三发拦截弹210%拦截率”理论走红网络的前军官,这次又推出了新的战术分析。 于北辰在节目中声称解放军虽然有1000枚导弹对准台湾,但受限于发射车数量,每次只能发射50—100枚,按照他的计算,需要分3—5波才能打完所有导弹,台军有机会在间隙中组织反击。 这个数学逻辑确实有些让人费解,如果每波最多发射100枚,分5波也只能打500枚,剩下的500枚导弹去了哪里?于北辰没有给出合理解释,观众只能自己猜测。 更让军事专家质疑的是他对现代战争模式的理解,于北辰认为台军只要扛过第一轮攻击,就能用剩余的导弹部队对大陆实施“源头打击”,从而扭转战局。 实际情况远比于北辰设想的复杂,解放军的打击手段并不局限于弹道导弹,还包括巡航导弹、火箭炮、无人机等多种武器平台,这些武器可以同时从不同方向发起攻击,形成立体化的火力网络。 以火箭炮为例,一个远程火箭炮营可以在几分钟内发射数百枚火箭弹,配合无人机蜂群和巡航导弹的同时攻击,防守方很难应对如此密集的火力投送。 台军的防空系统确实有一定实力,主要包括爱国者3型和天弓3型防空导弹,但这些系统的数量有限,每套发射车的载弹量也不多,面对大规模饱和攻击时容量明显不足。 现代防空作战的一个基本原则是优先保护重要目标,指挥中心、机场、港口这些关键设施往往是首轮打击的重点,防空系统必须集中兵力保护这些目标,很难做到全面防御。 于北辰提到的“源头打击”在技术上也存在问题,台军现有的导弹射程大多在300公里以内,很难覆盖大陆纵深目标,而且在遭受首轮打击后,剩余的指挥系统和侦察设备能否支撑远程精确打击也是个疑问。 更重要的是现代战争早已不是单纯的武器数量比拼,电子对抗、网络攻击、太空作战等新兴领域同样关键,一个环节的失效可能导致整个作战体系的瘫痪。 比如通信系统一旦被干扰,各个防空阵地就无法有效协调,单打独斗的结果往往是被逐个击破。卫星导航信号被屏蔽后,导弹的精确度也会大幅下降。 于北辰的分析还忽略了一个重要因素:战争的时间维度。他假设台军能够在首轮攻击后迅速组织反击,但现实中这个过程需要时间来重组指挥体系、评估损失、制定新的作战计划。 在这个重组过程中,对方很可能已经发起了第二轮甚至第三轮攻击,现代武器系统的反应速度远超人类的决策速度,留给防守方的调整时间非常有限。 于北辰这类分析在台湾地区确实有一定市场,部分民众希望听到能够增强信心的消息,即使这些消息在军事专业人士看来并不现实。 这种现象其实并不罕见,在信息传播高度发达的今天,人们往往更愿意相信符合自己预期的信息,而忽略那些令人不安的事实,这种“选择性接受”在军事分析领域尤其危险。 专业的军事分析需要基于客观数据和成熟理论,而不是一厢情愿的假设,夸大己方能力或低估对手实力,都可能导致错误的战略判断。 从另一个角度看,于北辰的言论也反映了台湾社会对安全议题的关注,虽然他的分析方法有问题,但对军事装备和战术的讨论本身是健康的。 问题在于如何确保这些讨论建立在科学的基础上,军事专业知识具有很强的技术性,普通民众很难判断哪些分析是可信的,哪些纯属臆测。 媒体在这方面负有重要责任,在报道军事话题时,应该邀请真正的专家进行解读,而不是让退役人员随意发挥,专业性和娱乐性之间需要找到平衡点。 于北辰的“数学课”或许能够吸引眼球,但对公众理解真实的军事形势帮助有限,在讨论如此严肃的话题时,严谨的态度比博取关注更重要。 信源:兵器知识 开始部署的台湾“天弓”3防空/反导系统有多大本事