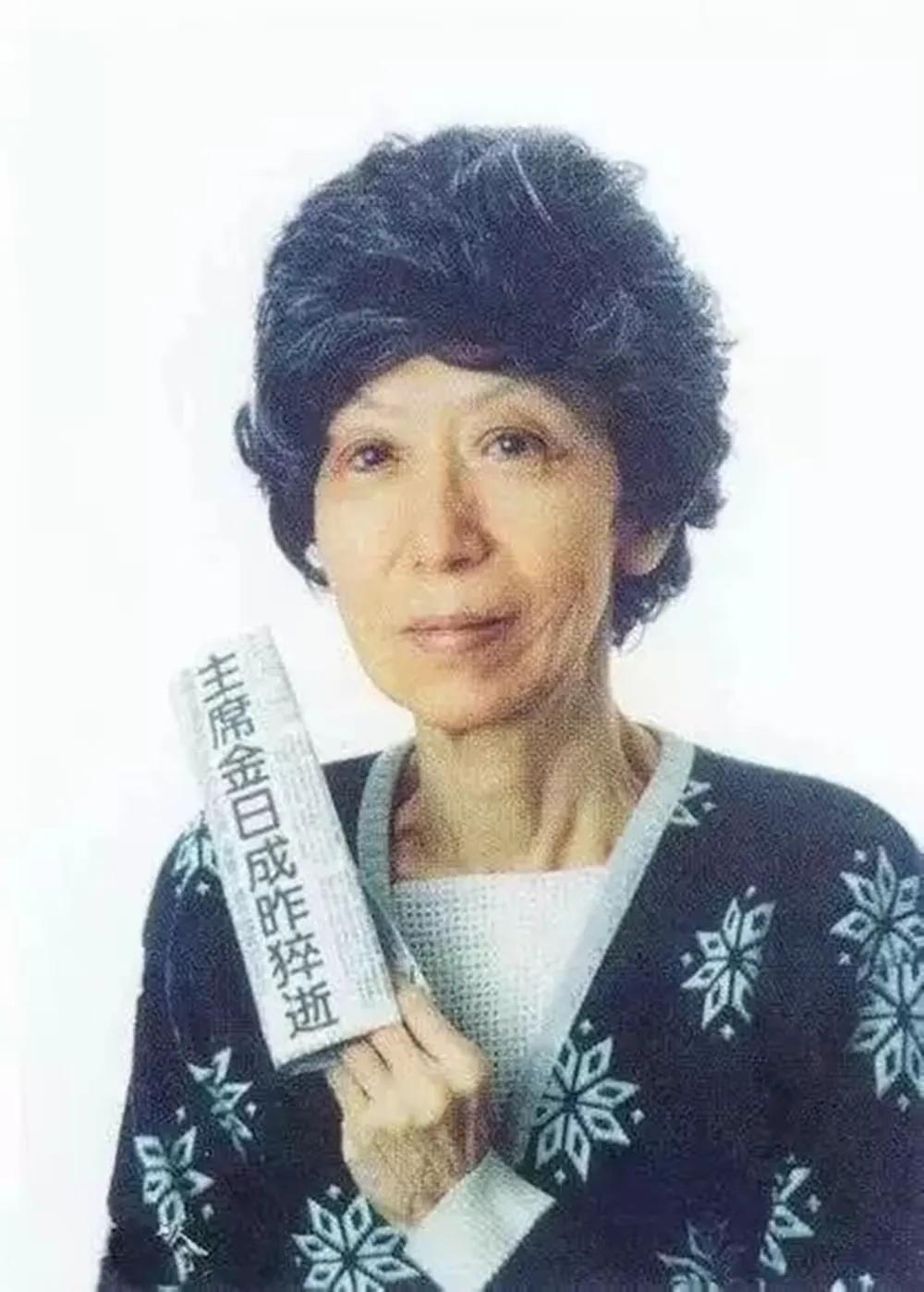

1952年7月,张爱玲坐在弄堂里,静静地喝着龙井茶。突然,弄堂的蝉鸣停了,她的心情也变得沉重。厨房里,姑姑的叹息声传来:“这一走,怕是再吃不到蟹粉小笼了。” 张爱玲的一生,像一场和命运斗争的长跑。 她出生在一个显赫的家庭,祖父是晚清重臣,祖母还是李鸿章的亲戚。 听起来,她注定是个富贵小姐,可惜命运给了她一记响亮的耳光。 父亲张廷重沉迷鸦片,家产很快就败光了。 母亲黄逸梵独立坚强,却与父亲水火不容,最终选择了离婚。 年幼的张爱玲在一个冷酷的家中长大,继母的冷言冷语成了她每天的调料。 唯一给她带来温暖,就是那个五十岁依旧烫着卷发、穿西裤、洋气十足的姑姑。 姑姑爱护张爱玲,哪怕张爱玲被锁在屋里,姑姑也总是悄悄翻墙送来奶油蛋糕,给她带来一丝安慰。 张爱玲的才华早早地得到了认可。 二十多岁时,她就凭借《沉香屑》和《倾城之恋》成了上海滩的明星作家。 她的笔触细腻得像针尖,能把那个年代的上海味儿、人物的复杂心情刻画得入木三分。 可是,好景不长。 1949年后,社会风气变了,张爱玲的文学风格成了不合时宜的“旧物”, 她的作品被冷落,稿费也没了,连香港的汇款都断了。 1952年,她的生活到了崩溃的边缘,三个月没拿到一分钱,连基本的生活费都成问题。 她的最新小说《小艾》被出版社退了三次,兜里只有几块硬币。 她将母亲留下的翡翠镯子紧握在手里,虽然非常需要钱,却迟迟没有舍得卖掉。 就连那件没补丁的旗袍,也是她所有的衣物中最体面的了。 就在这时,姑姑张茂渊伸出了援手。 她翻出了自己的一张香港船票递给张爱玲,告诉她:“去香港试试吧。”这是姑姑能给她的最后帮助。 临别时,姑姑还拿出一本自己珍藏的宋版书,里面夹着十二片金叶子,那不仅是金钱,更是姑姑对她的深情厚意。 书里夹着她童年时背的第一首诗“上邪!我欲与君相知”,那是姑姑送给她的一份心意。 带着姑姑的祝福和遗物,张爱玲踏上了前往香港的航程。 她心里五味杂陈,用“梁京”这个化名过海关,心里也不禁想,或许,自己在上海的岁月已经结束了。 到了香港,生活并没有立刻改善。 她依然穷困潦倒,只能依靠写稿和翻译为生。 这时,姑姑的那点金叶子,成了她度日的支撑。 随着时间推移,张爱玲的生活并未如她所愿好转。 于是,她又去了美国,可是日子依旧过得艰难。 1955年,她在纽约唐人街吃着冷掉的叉烧包,修改着自己的英文小说《裸地》。 出版社给她起的名字“Loving”倒是更符合市场需求,但她的生活并没有因此变得更好。 父亲去世的消息也传到了姑姑那里,姑姑没有声张,只是把纸折成船丢进了黄浦江,仿佛早已习惯了这些冷漠的告别。 张爱玲和唯一的弟弟弟弟张志沂,关系一直疏远。 弟弟曾写信请求她帮忙,但她却把信当做烟灰垫,甚至不愿回信。 唯有姑姑,她始终心存感激,尽管生活艰难,她依然会时不时寄些汇款。 姑姑去世时,张爱玲未能回去探望,她只是通过电话,知道姑姑临终前紧紧攥着那本宋版《乐府诗集》。 那是姑姑的一生的寄托,也是张爱玲一生漂泊的见证。 1995年9月,张爱玲在洛杉矶去世,享年75岁。 她的遗物中,那本宋版《乐府诗集》依然被珍藏,里面的十二片金叶子,闪烁着过往岁月的光辉。 那是她和姑姑之间那份永不消逝的情感,也是她那一生不屈的象征。 从上海的红花巷到香港的码头,再到美国的孤寂公寓,张爱玲的一生就像是一本未完成的小说,夹杂着不为人知的痛苦与坚持。 然而,那本宋版书和十二片金叶子,却始终是她心中最温暖的记忆,也成了她一生最珍贵的财富。