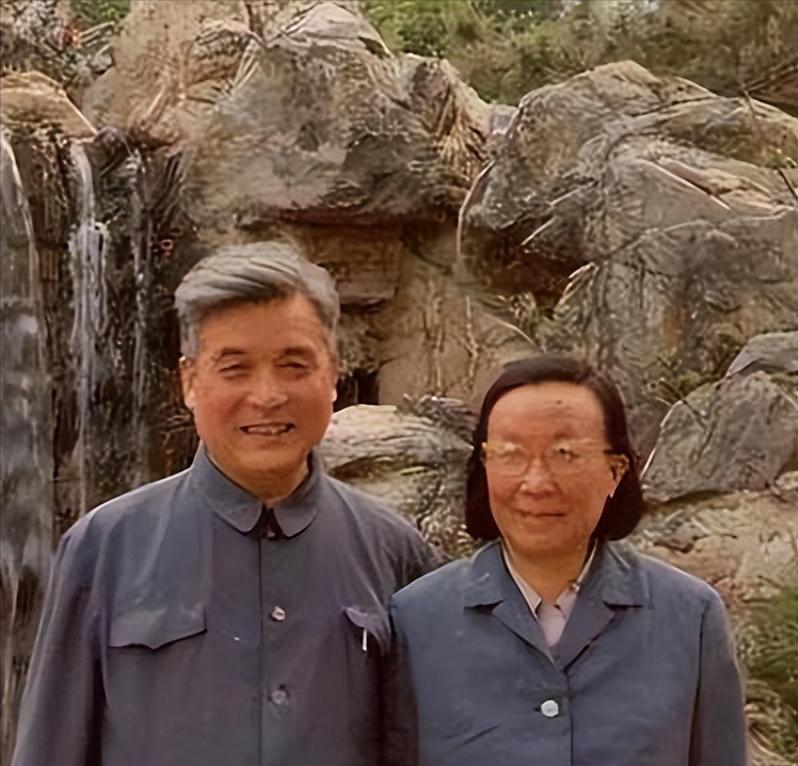

1986年,弥留之际的邓稼先突然提出一个愿望,想要再去看一次天安门,轿车即将驶过天安门时,一直沉默不语的邓稼先突然问一旁的妻子:“你说,30年以后还会有人记得我吗?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1986年,盛夏将尽,北京的天安门广场依旧车水马龙,一辆沉静的黑色轿车缓缓驶过长安街,一位骨瘦如柴的老人靠在车窗边,眼神深邃,他已经沉默良久,面容平和,却掩不住即将告别的倦意。 生命的终点近在眼前,他看着广场上来往的行人,忽然低声自语,他不再谈病痛,不提工作,只留下一个问题,在妻子的陪伴中沉入风中。 六十二年前,安徽怀宁,一个书香门第里诞生了这个孩子,年幼丧母,童年并不轻松,他的父亲是大学教授,虽清贫却坚信教育的力量。 这个男孩聪明、自律,成绩一直名列前茅,中学时他被送至四川求学,在战乱频仍的年代里依旧坚持读书与锻炼,他热爱物理,也热爱篮球,沉默中蕴藏着非凡的决心。 青年时期的他进入了西南联合大学,师生云集,环境艰苦,他选择了物理作为终生志业,在课堂和实验中逐渐显露锋芒。 1948年,他赴美攻读博士学位,仅用两年便在普渡大学完成学业,成为最年轻的博士之一,美国方面多次挽留,他始终不为所动,1950年春,他回到新成立的中华人民共和国。 那时的中国百废待兴,科研条件极差,他先在中国科学院从事理论研究,很快被国家点名加入一项绝密工程,1958年,他正式参与核武器研发,从此,名字从公众视野中消失。 他开始常年奔波,进入干旱风沙地带,昼夜奋战于实验室和数据中心之间,没有先进设备,只靠算盘和手摇计算器完成精密计算,苏联撤走技术援助后,一切从头做起。 1964年10月,中国第一颗原子弹成功试爆,他没有出现在新闻中,也没有被公众知晓姓名,试验结束后,他马上投身下一项更艰难的任务。 三年后,中国成功引爆氢弹,成为极少数拥有完全自主核打击能力的国家之一,他亲自参与每一个步骤,研究理论、指挥实操、校对数据,每一个细节都亲力亲为。 这一切都发生在极端保密的状态下,他的家人多年不知他工作何处,从未真正了解他的研究内容。 他一次次回家又匆匆离开,妻子独自承担起家庭重担,孩子成长的关键时刻,他未能陪伴左右,他从不解释,只是默默承受。 长期暴露在核辐射环境中,身体开始走下坡路,1985年,被确诊为晚期直肠癌,他并未向任何人抱怨,也未向命运低头,那段日子,他依然坚持分析资料,撰写报告,向中央提交关于核技术未来发展的重要建议。 他预见核武器竞争将进入技术封锁与战略博弈阶段,提出以模拟计算代替实弹试验,为后续发展赢得技术准备与道义高度。 生命只剩下最后几个月时,他请求返回家中休养,他的状态已极其虚弱,却仍有一桩心愿未了。 他请求再去看看天安门,车行广场,窗外光景熟悉又遥远,他目光深远,注视着曾多次在梦中浮现的旗帜与城楼,这一刻,他回顾一生,似乎只为确认一个答案。 数日之后,他悄然离世,去世当年,全国尚不知他真正身份,直到多年以后,他的故事才逐渐揭开。 1999年,国家追授他科学技术奖,2019年,他被评为百位功勋人物之一,他的名字出现在课本中,走进了电影荧幕,成为青年学习的榜样,他的精神跨越时代,成为国家记忆的一部分。 他曾在临终前留下一个问题,如今答案早已写在历史中,他没有建功立业的口号,也没有自我表白的语言,他留下的,是一个国家走向强盛的基石,是一代人集体奋斗的缩影。 在那个风中流转的问题之后,是无声的坚持和永恒的记忆,三十年过去了,人们依旧记得他,不只是因为他的成就,而是因为他选择了为国家燃尽生命的方式。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——30年后,人们会记住我们吗?会!永远铭记!