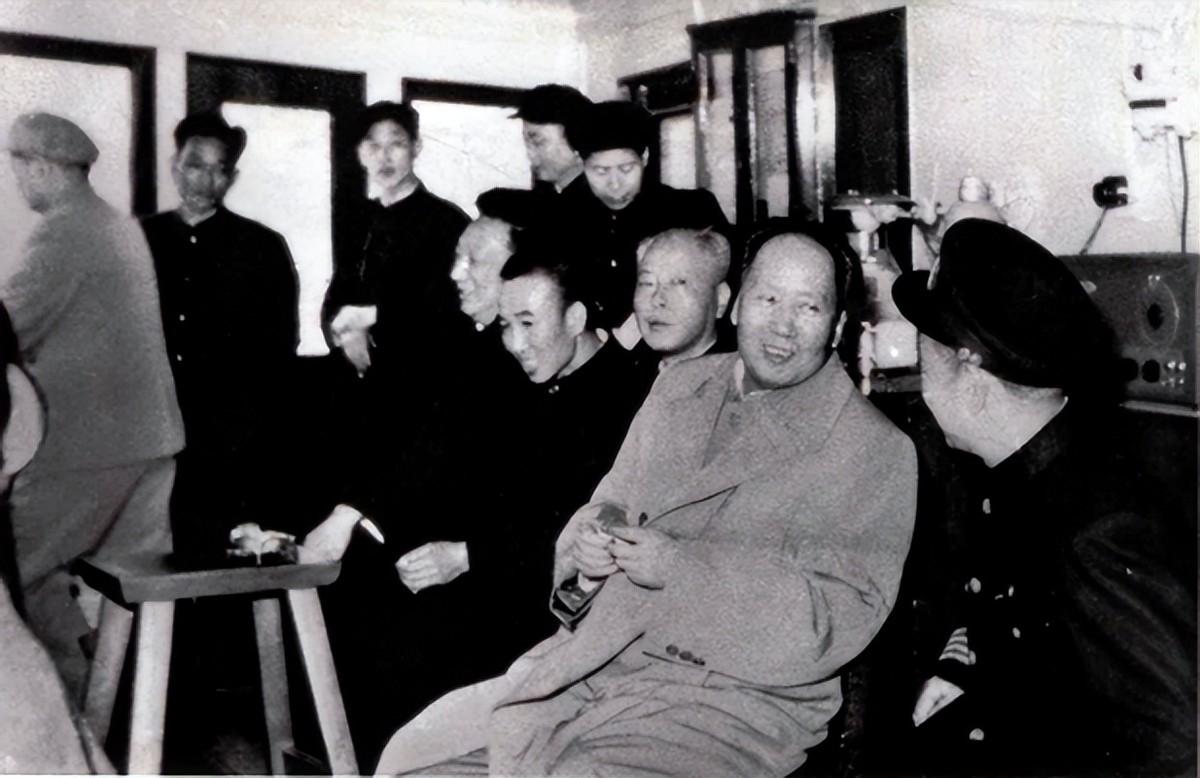

毛主席告诫省委书记们,他最担心四件事,至今都发人深省 “1956年3月的清晨,你们怎么连脚底的泥土都没带进北京?”毛主席半带玩笑地问几位刚踏进紫光阁的省委书记。众人被逗得放声大笑,空气却因这句看似随意的话而微微紧绷——他要的,正是那份带着泥土气息的真实。 那次会议原本只是讨论《农业发展纲要》修订稿。十五条增至十七条,数据漂亮、措辞谨慎,与会者自觉已把问题谈透。然而毛主席慢慢合上文件,目光越过稿纸落到每个人脸上,像是在寻找什么。有人事后回忆,那一刻他看到的不是肯定,而是隐含忧虑。 午餐后,毛主席把几位省里“一把手”叫到小院,先问:“今年你们下乡几次?”场面瞬间安静。话音未落,他抬手指向院角一堵墙,“看着都结实,可壁尘一抹就掉。干部整天批文件,不下去摸底,也会一抹就掉。”事务主义、官僚主义,这是他列出的第一件要命之虞。文件厚,调研薄;报告多,实情少——忙并不等于管用。河南一位书记当晚写信回省里,要求立刻减少会议,跑县下乡,被同僚戏称“文山会海中的逃兵”。 紧接着,他又想起江西会昌。那年春荒,报表说“颗粒归仓”,可自己暗访发现,老乡粥里只见菜叶不见米。所有人被这一反差吓出冷汗。毛主席只说了一句,“给我看的数字好听,肚子却骗不了老百姓。”调查第一、文件第二,他对事务主义的反感,由此可见。 第二件担心,出现在十三陵水库工地。1958年7月的北京骄阳似火,中央会议间隙,他突然提议“去搬石头”。数百名干部捋袖下水,现场尘土飞扬。有人小声嘀咕,“干一天体力活,文件怎办?”毛主席听见了,大声回答:“肩膀不硬,文件反倒累赘。”他要用体力劳动给干部“醒酒”,怕的是脱离劳动、脱离群众。回到驻地,他摘下斗笠,头发湿漉漉地贴在额头,“支部书记不下地,跟保甲长有什么不同?”这句重话,吓得几位年轻处长脸色煞白。 有意思的是,昔阳试点后来被推成样板——干部每日干三小时农活,竟把农业、治水、修路统统带动。事实让不少原本质疑“干部搞生产分心”的人无话可说。劳动不是额外负担,而是联通血脉的管道,这是他第二层忧患:权力不扎根泥土,早晚枯萎。 第三件事,说得更早,也更隐晦。1955年秋,他在杭州西湖边陪外宾划船,忽然问身旁的省委书记:“红楼梦读过吧?贾府为何败?”对方想了想,答不出。毛主席轻叹:“享乐惯了,谁还谋事?”随后引用冷子兴评贾府的那段话,“运筹者无一”。当晚的茶会上,他几乎一句一停:“我们今天表面风光,可要是忘了打算盘,全都得玩完。”富贵病侵蚀意志,这才是他第三重顾虑。战争结束了,礼炮响过,身边开始有了灯红酒绿,毛主席担心的是干部队伍掉进舒适陷阱,被温水煮掉锐气。 就这一话头,他拉着大家算了一笔账:假如一个厅级干部一年接待吃请三十次,每次桌面浪费半头猪,三十个省厅呢?声调不高,数字却刺耳。有人低头搅茶,动作僵硬。毛主席放下茶盏,“贾府的血盆大口我们学不起。安富尊荣,上上下下只会败坏祖业。” 第四件,也是最后一件忧虑,关系到信息渠道。1959年深秋,他在武昌的楚望台招呼王任重:“湖北粮情到底怎样?”王任重如实汇报歉收与灾情,没遮掩。毛主席当场对秘书说:“听真话我就不累,不听才真累。”他最怕的,是“上情下达,下情上堵”。战场上侦察排被断联,后果不言而喻;治国亦然,假汇报、瞒天过海,会让决策层像雾里开车。1960年初,他南下巡视,不打招呼直奔车站小卖部,看票价、问菜价。这些细节,无非为求一句实话。 值得一提的是,为摸清真实情况,他还创造了“短会制”。省委书记进京,只许带一名秘书,谈完即散,且必须准备一份“问题清单”而非“成绩清单”。这种做法当时招来埋怨,却有效挤掉了表功泡沫。信息不透明,他睡不着;信息足够透明,哪怕数字难看,他也能镇定自若。 回到“最担心的四件事”,表面看是事务主义、脱离劳动、安富尊荣、信息闭塞,实则拧成一股绳——全都指向“与实际脱节”。脱节越深,误判越大,犯错越快。从打游击到治大国,他始终把这根弦绷得最紧。 六十多年过去,文件越来越厚,会议形式更丰富,干部劳动机会却并未增加多少;消费水平水涨船高,享乐诱惑唾手可得;信息渠道虽有网络加持,却依旧存在数据美化、选择性汇报的老毛病。这些现象重叠在一起,毛主席当年的四个担心依旧刺痛人心。 有人问,是否有一剂万能药?恐怕没有。调查研究得靠脚板,参加劳动得真流汗,严于律己要敢于“穿旧衣”,而信息畅通更需制度护航。四件事看似简单,做起来却无一轻松。毛主席那句“给我实情,我就不累”分量很重,它提醒后来者:领导者的最大安全感,源于离群众越近越好,而不是越远越体面。 今天重读当年谈话,会发现它们并未落满尘埃。只要官僚主义的温床尚在,警钟就不能停。毕竟,纸面上的数字再漂亮,也挡不住现实的一场疾风。