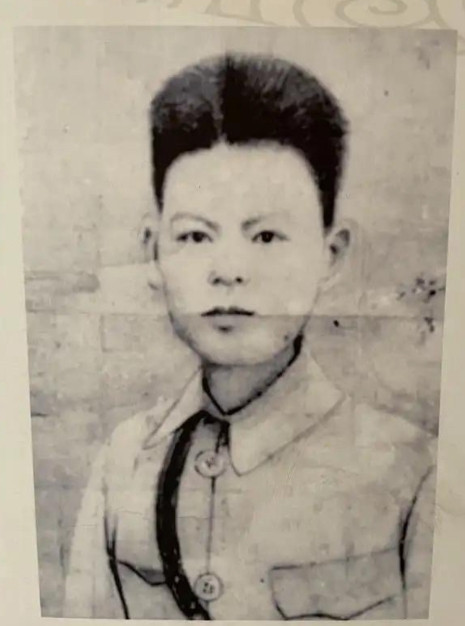

1950 年,周恩来提议入朝军队命名为“支援军”,然而黄炎培却提出异议:“自古道师出有名,名不正则言不顺。要打这个不好打的仗,应该怎么打?有了一个正义之名,仗就好打喽!” 1950年6月25日,朝鲜战争爆发。朝鲜人民军一路南下,势如破竹,很快就拿下了汉城。美国坐不住了,杜鲁门下令第七舰队开进台湾海峡,还拉着联合国搞了个“联合国军”,摆明了要插手。9月15日,麦克阿瑟在仁川登陆,把朝鲜人民军的后路给断了。10月初,联合国军越过三八线,直逼鸭绿江。中国东北的门户被敲响了警钟。 那时候,新中国刚喘口气,内战才结束,经济破破烂烂,军队也还没缓过来。面对美国的军事威胁,毛泽东和中央领导层心里清楚:再不出手,朝鲜没了,下一个就轮到中国。可这仗怎么打?打得赢吗?国际上会不会把中国当成侵略者?这些问题,像一团乱麻摆在面前。 10月初的一次会议上,周恩来提出了“支援军”的名字。他觉得这个称呼直白得很,意思就是支援朝鲜兄弟,抵御外敌入侵。毕竟,中国出兵的理由是帮邻居一把,保自家安全,顺便也给美国点颜色看看。周恩来的想法很务实,这个名字听着低调,不挑衅,还能让国内老百姓明白为啥要打这场仗。 这个提议一出,好些人觉得靠谱。毕竟“支援”俩字听着接地气,谁家没帮过邻居呢?可就在这时候,黄炎培站了出来,皱着眉头提出了不同看法。 黄炎培是谁?1878年生人,江苏人,早年搞教育,办过中华职业教育社,后来还参与创立了中国民主同盟,算是新中国成立后挺有分量的人物。1950年,他72岁了,但脑子一点不糊涂。他在会上直接引用古话:“自古道师出有名,名不正则言不顺。要打这个不好打的仗,应该怎么打?有了一个正义之名,仗就好打喽!”这话听着挺有道理吧? 黄炎培的意思是,“支援军”这名字听着是援助没错,可不够硬气,也不够正大光明。打仗不是光靠拳头,还得靠民心,靠国际上的认同。一个名字要是没道义撑着,士兵打得憋屈,老百姓支持得没劲,外国看着也觉得你没理。黄炎培这番话,像一针见血,把大家的思路给点醒了。 黄炎培的话说到点子上了,毛泽东听了也点头。他心里明白,这场仗不光是军事上的硬碰硬,更是政治上的博弈。中国要是直接跟美国宣战,风险太大,国际上也容易被孤立。可要是换个方式,既能出兵,又不显得咄咄逼人,还能占住道义高地,那才是高招。 经过一番讨论,毛泽东拍板,把部队定名为“中国人民志愿军”。这个名字妙在哪?“志愿”俩字,透着自愿参战的意思,强调了民意;“人民”俩字,把全国上下拧成一股绳;加上“中国”,又点明了这是民族意志的体现。既避免了国家直接宣战的敏感,又把正义性拉满,还能让国际社会挑不出大毛病。 1950年10月8日,毛泽东正式下令组建中国人民志愿军,彭德怀挂帅。10月19日,志愿军悄悄跨过鸭绿江,开启了抗美援朝的征程。 “中国人民志愿军”这名字一公布,国内立马炸开了锅。老百姓一听就觉得亲切,这不是国家强迫谁去打仗,是咱自个儿愿意上的!全国上下掀起了支援前线的热潮,工人加班加点生产物资,农民捐粮捐物,学生上街喊口号:“抗美援朝,保家卫国!”这名字就像一把火,点燃了大家的爱国心,把民族凝聚力拉到了顶点。 在国际上,这名字也发挥了大作用。“志愿军”听着不像国家军队,倒像是一群自发组织的战士,去帮朝鲜打抱不平。不少国家听了觉得有道理,中国这是在维护和平,不是挑起战争。尤其是一些亚非拉国家,对中国的立场表示理解,甚至暗地里支持。这让美国在国际舆论上有点被动,骂也骂不出个理来。 到了朝鲜战场上,志愿军靠着这股正义感,打得特别硬气。1950年10月25日,他们在两水洞打响了第一仗,之后的长津湖、上甘岭战役,更是把美国人打得晕头转向。条件艰苦得要命,装备也比不上人家,可志愿军愣是凭着信念顶住了。1953年7月27日,停战协定签了,中国守住了朝鲜,也保住了自家安全。 “中国人民志愿军”这名字,不光是个称呼,更是中国领导层智慧的结晶。周恩来务实,黄炎培有远见,毛泽东会决断,三人一合计,把一个名字玩出了政治、军事、外交的多重效果。这场仗打下来,中国从一个刚站起来的国家,一跃成了国际舞台上绕不过去的角色。 黄炎培后来继续参政议政,1965年去世,87岁。周恩来当了总理,忙着搞外交和经济,1976年去世,78岁。他们的贡献,都留在了历史里。