清代败家子吴敬梓,挥霍完他爹留给他的2万两白银之后,一夜变为了贫民,于是他搬离了豪宅,和妻妾都住在了贫民窟里,小妾们因为年轻纷纷都改嫁了,只有老妻守着他。

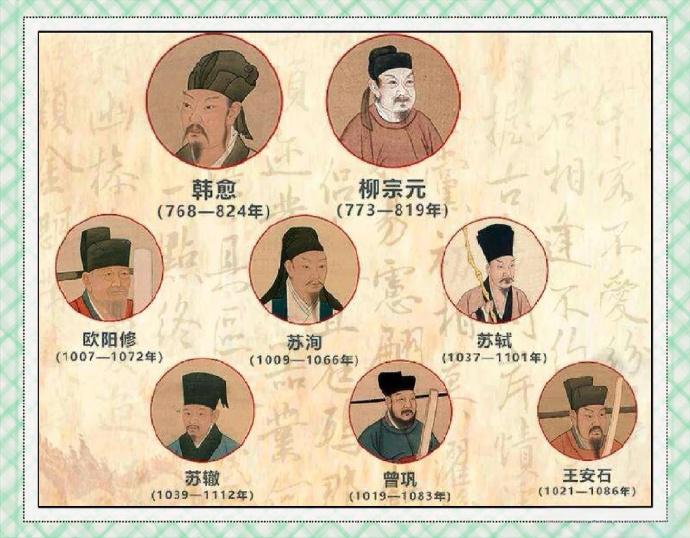

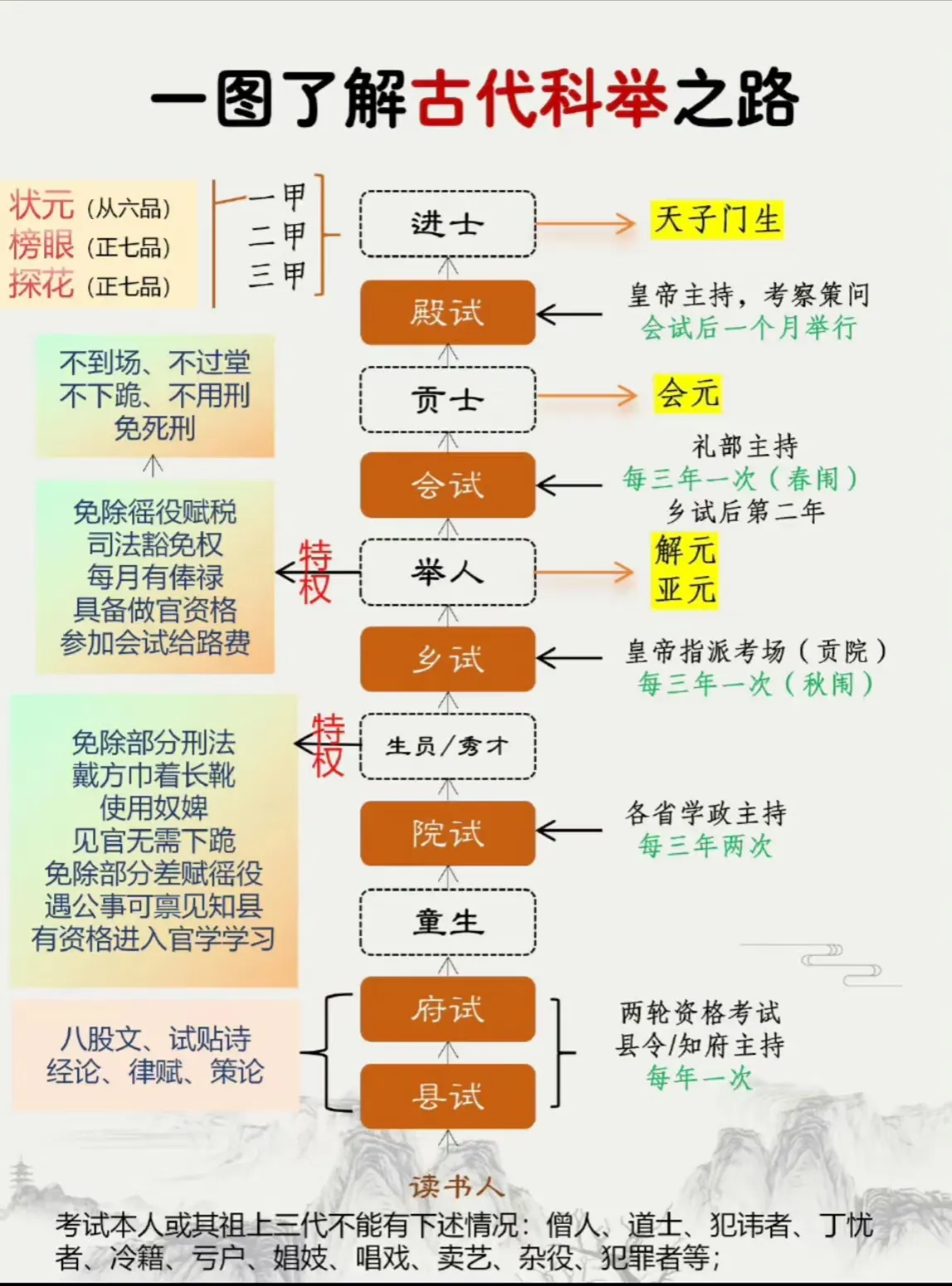

吴敬梓这个名字,在清代文人圈里曾经响当当,他家祖上好几代都是科举场上的赢家,曾祖父吴国对是顺治年间的探花,祖父吴旦当过州同知,父亲吴霖起也是拔贡出身,在赣榆做过教谕。

书香门第的底子,搁在安徽全椒县可是数一数二的望族,偏偏传到吴敬梓这辈,突然拐了个急弯。

二十二岁那年,吴敬梓老爹去世,给他留下两万两白银的家产,按当时物价折算,这笔钱相当于现在两三千万人民币。

普通人拿着这笔巨款能逍遥几辈子,可这位少爷硬是在十年内败得精光。

他干的事儿在今天看来简直像行为艺术,家里养着戏班子,天天呼朋唤友开堂会,别人来借钱从不打借条,看见穷书生就塞银子。

最绝的是有一回,他听说某处宝塔砖块能镇宅,愣是雇人把整座塔拆了分给亲友。

这么造的结果可想而知,三十岁出头,吴敬梓就从豪宅搬到了南京秦淮河畔的破房子,美其名曰"文木山房",其实就是贫民窟。

当年围着他转的莺莺燕燕跑得精光,年轻的小妾们改嫁的改嫁,回娘家的回娘家,只剩发妻叶氏还守着这个落魄才子。

有邻居看见这位昔日的阔少爷,冬天连件厚棉袄都没有,靠着绕城跑步来取暖。

但事到这里才刚起头,穷得叮当响的吴敬梓,反而在这段日子写出了惊世之作《儒林外史》,这部讽刺科举制度的小说,把读书人追名逐利的嘴脸扒得底裤都不剩。

鲁迅后来评价它是"如集诸碎锦,合为帖子,虽非巨幅,而时见珍异",胡适更是称其为"安徽第一大文豪"。

有意思的是,这位骂科举最狠的主儿,自己却始终没放弃功名梦,四十多岁还跑去参加博学鸿词科考试,结果当然是落榜。

乾隆十九年,五十四岁的吴敬梓在扬州猝死,朋友凑钱给他办后事时,发现他口袋里只剩几文铜钱。

这一结局充满戏剧性,祖上靠科举飞黄腾达,他偏用小说把科举扒皮抽筋,继承了万贯家财,最后穷得连棺材本都没有。

当年那些中举做官的同乡早被遗忘,反倒是这个败家子,靠着骂科举的《儒林外史》名垂青史。

当代学者研究发现,吴敬梓的败家史藏着更深层的时代密码,康乾盛世表面繁荣,实则官僚系统已开始腐败,他笔下那些范进、严监生之流,正是制度性腐败的产物。

有观点认为,吴敬梓的挥霍并非单纯纨绔,而是对世俗价值的嘲讽,就像现代某些富二代搞行为艺术,看似荒唐的举动背后,往往是对既定规则的反叛。

南京老门东景区后来保留着吴敬梓故居遗址,那块"秦淮水亭"的碑默默讲述着这段传奇。

游客们听着讲解,总会发出两种感叹:有人唏嘘"不作死就不会死",也有人佩服"败家败出个文学巨匠"。

其实两种评价都对,正是这种矛盾性让历史人物鲜活起来,当年那些嘲笑他败家的乡绅们恐怕想不到,三百年后人们记得的不是科场得意的举人老爷,而是这个把家产败光的小说家。