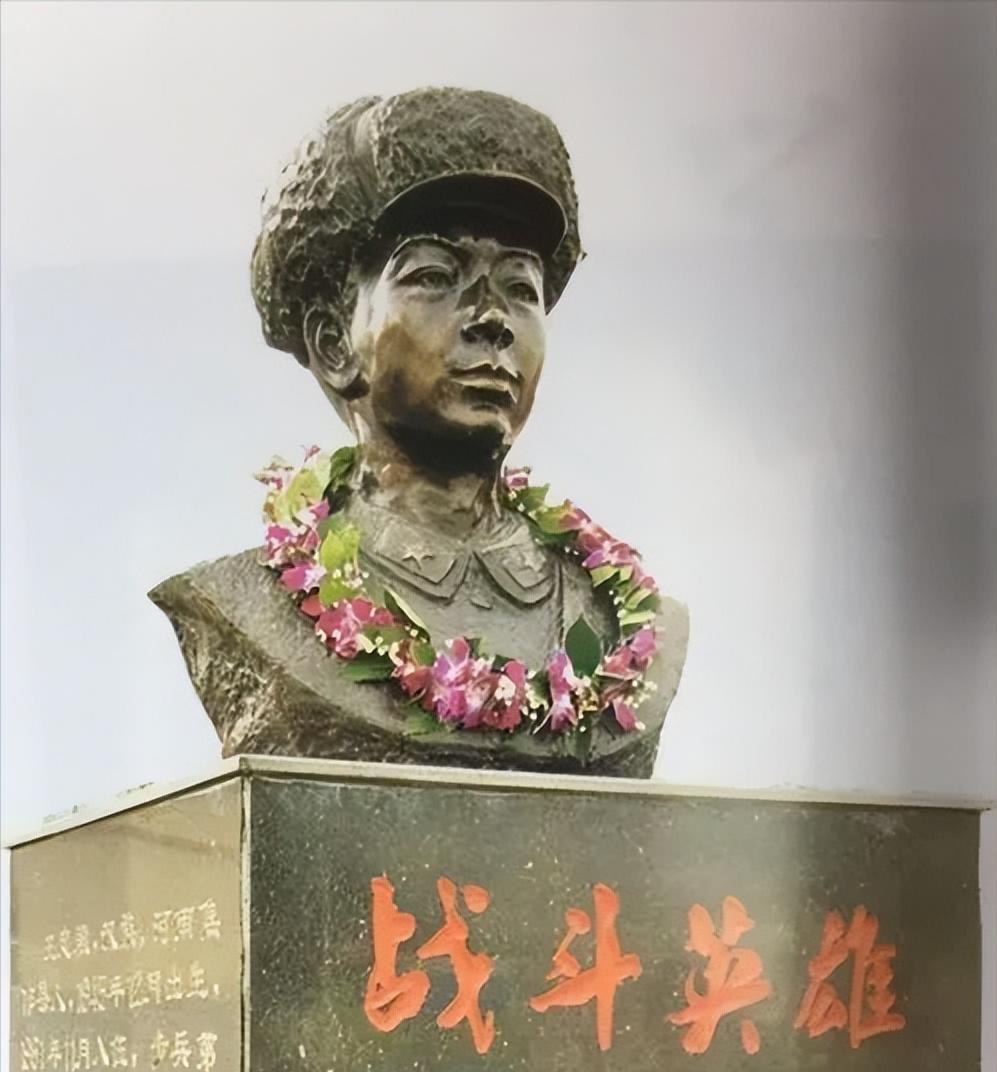

1962年11月18日的喀喇昆仑山下,我军边防部队一个连掉进了印军埋伏圈,被前后两处暗堡堵在了一个开阔地带,进不得退不得,如果印军地面部队围上来,必将全军覆没![凝视] 1962年喀喇昆仑山的那个寒夜,班公洛地区的战斗进入白热化阶段。零下二十度的高原上,中印边境自卫反击战正在这里上演着最惊心动魄的一幕。 当时我军第4师11团3营9连接到紧急任务:必须在天亮前拔掉印军7号据点。战士们摸黑前进,刚开始一切都按计划进行,但右翼传来的求援信号让所有人心头一紧。 8连被困了。,他们遭遇印军精心设计的火力陷阱,被一个建在马鞍形高地的暗堡死死压制在开阔地带。这个暗堡位置极其狡猾,机枪手从射击孔往外一扫,整片山坡无处躲藏。 据侦察兵报告,暗堡里至少有一个加强排的印军,配备三挺重机枪。8连已经尝试突围三次,每次都被压了回来,伤亡在不断增加。 9连一排长当机立断,带着十几个战士悄悄绕到暗堡后方。在距离目标二十米的地方,他们找到一处岩石掩体潜伏下来。二十米,平时几步就能走到,但在这种火力密度下,每一米都可能是生死线。 第一个爆破小组出动了,三名战士抱着炸药包刚露头,就被暗堡里的机枪发现,一阵扫射后全部倒下。第二组也没能幸免,刚跑出十米就被击中。 时间不等人,8连那边的火力越来越弱,显然弹药快用完了。这时候,河南籍战士王忠殿和杨志成主动请战。王忠殿当年只有19岁,入伍才一年多,但他在训练中就是出了名的胆大心细。 两人分工明确:杨志成负责炸暗堡外墙,王忠殿专攻射击孔。他们利用战友火力掩护的短暂间隙,几乎是贴地飞奔冲了出去。 杨志成动作很快,成功把炸药包贴在暗堡墙角。而王忠殿的任务更加危险,他必须把爆破筒塞进射击孔,这意味着要直面敌人的枪口。 第一次尝试失败了,爆破筒被印军从里面推了出来。第二次也是如此。眼看引信就要燃尽,王忠殿做出了一个惊人的决定:他用自己的身体死死顶住爆破筒,不让敌人再次推出。 那一刻的画面,在场的战友们永远忘不了。这个河南小伙在生命的最后几秒钟,还在大声喊着让大家快撤。随着一声巨响,暗堡被炸塌,王忠殿也永远留在了那个寒夜。 爆破成功后,8连战士立即发起冲锋,失去火力掩护的印军很快就被击溃,这个关键据点终于被拿下。整个战斗从爆破开始到结束,前后不到四分钟,但这四分钟彻底改变了战局。 战后清点发现,这个看似不大的暗堡确实藏着一个加强排的兵力,除了三挺重机枪,还有大量弹药和给养。如果让它继续存在,不仅8连危险,整个攻击计划都可能泡汤。 王忠殿牺牲时穿的那件军装,后来在整理遗物时发现有二十三处弹孔。这些密密麻麻的弹孔,无声地诉说着那场战斗的惨烈程度。 如今在喀喇昆仑山下的烈士陵园里,王忠殿的墓碑静静矗立着。碑文很简单,只有他的姓名、籍贯和牺牲时间。但对于了解那段历史的人来说,这个名字代表着一种精神,一种在关键时刻敢于用生命去换取胜利的勇气。 有人说,战争中的英雄行为往往来自瞬间的选择,但王忠殿的战友们回忆说,这个河南小伙平时就有股不服输的劲头。训练时别人扔手榴弹能扔四十米,他非要练到五十米。别人负重跑三公里,他要跑五公里。 也许正是这种平时的较真和执着,在生死关头才能转化为舍生忘死的勇气。当面临选择的那一刻,他没有犹豫,因为保护战友、完成任务已经成为他的本能反应。 那个年代的边防战士,大多是十八九岁的年轻人。他们离开家乡来到这片荒凉的高原,面对的是零下几十度的严寒、稀薄的空气,还有随时可能到来的战斗。但他们从来没有退缩过。 时间过去了六十多年,喀喇昆仑山依然巍峨,班公洛地区依然荒凉。但每当有新兵来到这里,老兵们都会讲起王忠殿的故事。这个故事不仅仅是为了缅怀英雄,更是为了让年轻一代明白,和平从来不是理所当然的。 你觉得在和平年代长大的我们,还能理解那个年代军人的选择吗?如果是你面临同样的情况,会做出什么样的决定?欢迎在评论区分享你的想法,也说说你心中的英雄标准是什么。 信源: 中国军网——舍身炸敌堡的战斗英雄王忠殿