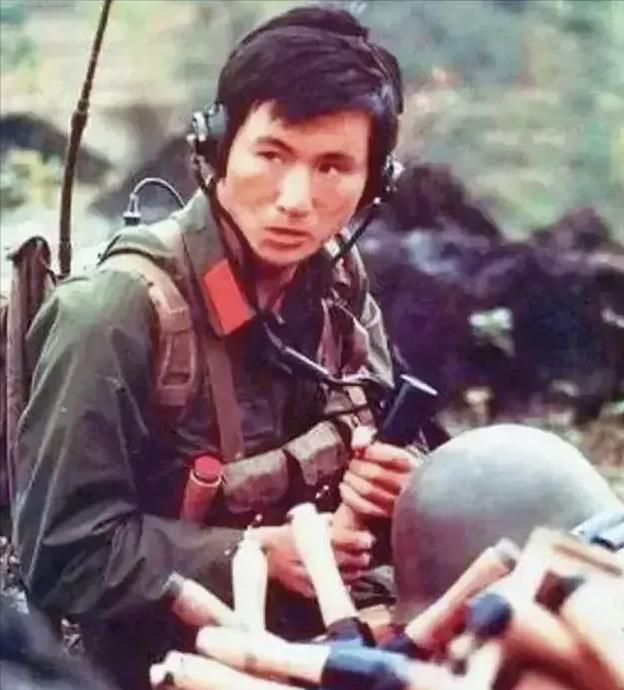

1981年,侦察连连长崔英顺牺牲前,在战壕里拍下了这最后一张照片,他一身戎装,高大帅气,手拿望远镜,正在观察前方敌军的动向。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1981年春天,法卡山战役打得正紧,战壕里,一名身穿戎装的侦察连连长正手握望远镜,观察着敌军阵地。 太阳在山头上缓缓升起,他的脸上被晨光照亮,五官分明,神情专注,腰间挂着一把匕首和一支手枪,裤腿上还沾着昨晚侦察时蹚过泥塘的水渍,这张照片,是他生命最后的影像。 照片里的人叫崔英顺,山东人,29岁,是41军的一名侦察连连长,他从部队侦察排干起,摸爬滚打了十年,参加过多次高强度训练和实战演习。 侦察兵的任务是跑在前面探路,也是最容易牺牲的一类人,他从来不让别人先上,都是亲自带队,夜里爬山潜伏,白天钻林穿沟,常年日晒雨淋,脸上脱了几层皮,眼神却越来越稳。 那台望远镜,镜筒上缠着几圈黑色电工胶布,是他前几天在林子里侦察时刮破的,他没舍得换新的,说还用得上。 他身上的匕首是自己磨的,晚上值完班常坐在角落用打火石一点点把刃口磨亮,他不是讲究,而是知道侦察任务一旦被敌人发现,搏斗时生死就在那几秒钟,他说磨得快一点,就多一分活的机会。 四月下旬,他收到家里弟弟发来的第一封电报,说父亲重病,他在看完电报之后没说什么,只把纸片折好放进背包里,几天后,又来了一封,说父亲病危。 这回他把电报压在笔记本下面,嘴上也没提,直到第三封电报到了,纸上只有四个字:“父病垂危”。 那天晚上,他在战壕边坐了很久,钢笔握在手里,信纸一张张铺开,又一张张叠起来,他最后只写了一句“等任务结束就回家”,然后把电报收进贴身的口袋,那地方靠近左胸,靠近心脏。 法卡山的地形复杂,敌人布防严密,崔英顺带着连队把周围的山头、沟壑、密林一点点摸清,用石灰在地面标记潜伏路线,再用树枝和伪装网掩盖痕迹。 他们绘制了十一条通路图,长度加起来有三十多公里,每一步几乎都是靠肉眼和脚步一点点丈量出来的,地图最终上交给指挥部,为后续的火力调整和突击进攻提供了重要依据。 打仗那天是5月16日凌晨,他带着突击分队从西南方向出发,身上背着手榴弹和望远镜,脚下穿着解放胶鞋,他一路上边跑边观察,有一次差点踩空掉进弹坑,手撑住地才没摔倒。 他脸上汗水顺着泥印往下淌,但眼神始终没离开前方,他提醒身后的新兵不要停,踩他踩过的地方走。 中午,主峰打下来后,他扒了两口热汤面,又钻回掩体,翻开信纸想再写封家书,写了“父亲”两个字后,迟迟落不下笔,只在角落写了句“一切安好”。 第二天,他们往东南方向转场,需要穿过一片甘蔗地,他走在队伍最前,望远镜挂在脖子上,匕首卡在腰间,左手时不时撩开草丛查看地面,就在接近一片湿地时,他脚下似乎碰到了什么。 他转头示意后方停下,手还没来得及举起,就传来一声闷响,地雷爆炸卷起泥沙,他整个人被掀了起来,胸口被弹片穿透。 他倒下的姿势仍然朝着敌军方向,左手还握着那封未写完的信,右侧的枪套打开了一半,手枪没来得及拔出。 战史记录上写着“1981年5月17日14时23分,崔英顺牺牲,时年29岁,”战友们把他抬回来时,脸上仍旧带着之前未散的汗珠,通讯员在清理遗物时,从他的背包夹层里翻出三封电报和那封未寄出的信。 那封信上有泪痕,纸面被晕湿了,字迹模糊,笔记本里夹着一张小孩的照片,是他刚出生不久的儿子,还有一张老家的全家福。 那张照片后来被冲洗出来,挂在连队的荣誉室,也被送回了他老家的村支部,每年清明节,总有人提着煎饼、带着烟酒,在陵园的碑前站上很久。 那是崔英顺最爱抽的大前门,现在已经停产,但战友们还是从老街摊上搜来几包,说是“留点味儿”,陵园的守墓人说,有一年,来了个山东口音的中年人,坐在墓前一下午,谁也没打扰,崔英顺没能回家,也没能等到病床上的父亲。 他留下的那张照片,定格的是他生命最后的片段,也留下了一道背影,提醒人们在和平的岁月里,曾有多少人用血肉之躯扛起了责任,他不是天生的英雄,只是在那一刻,站在了前面。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:民族英雄网——人民的忠诚战士 ——记二等功荣立者崔英顺