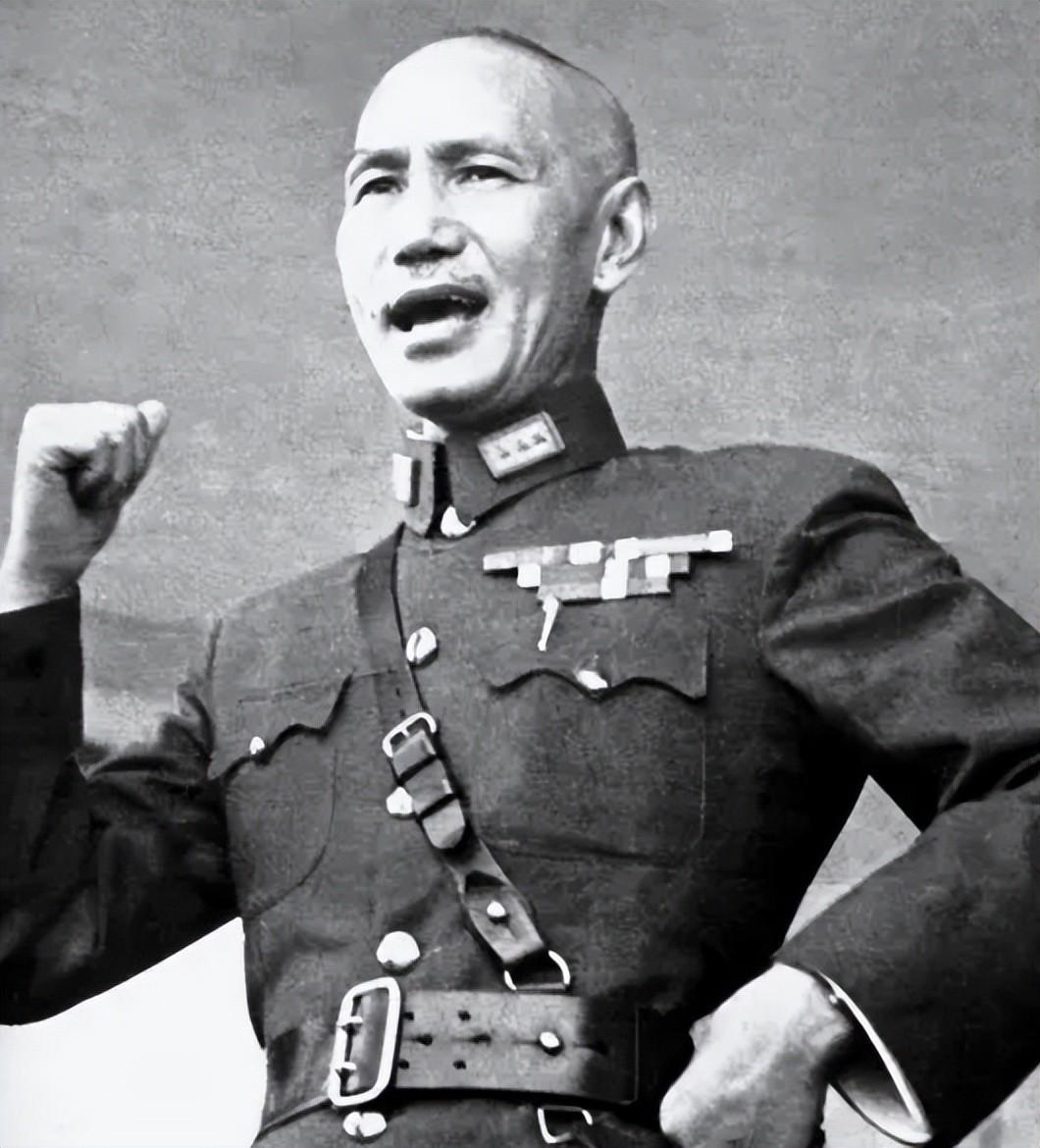

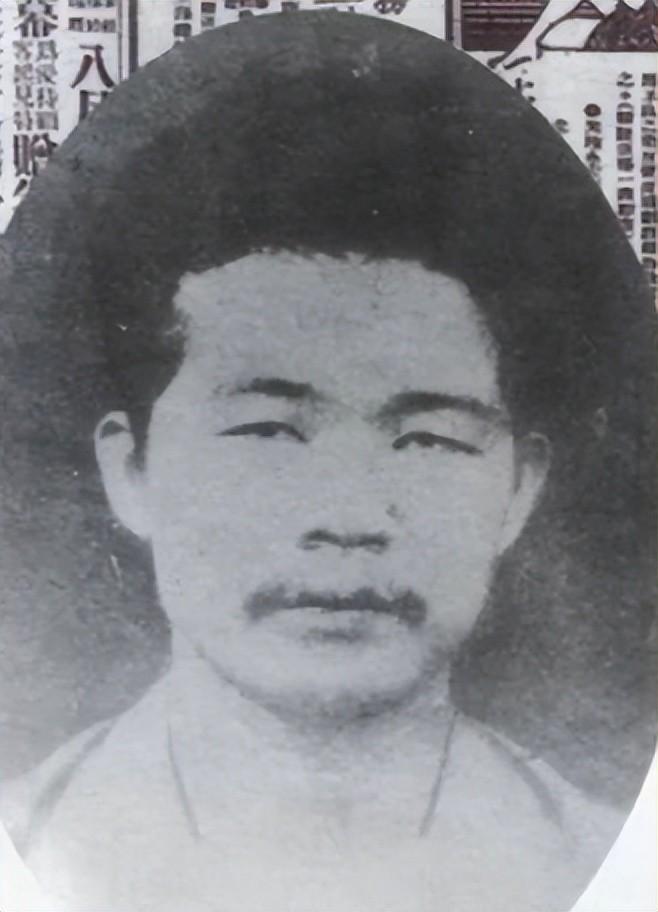

50年景德镇一小老板被捕,宁死不肯认罪,周恩来:算账的时候到了 “1950年3月7日晚上十点,行动定在明早九点,务必干净利落。”浮梁行署公安处长田平把话压得极低,雨点敲在瓦片上,声音越发急促。屋里几双眼睛互看一眼,没有多问。谁都清楚,铺陈了十九年的旧账,终于要翻开最后一页。 翌日晨曦微亮,景德镇主街早早被庆祝三八妇女节的红纸标语占满,鞭炮、锣鼓、女工的笑声混成一片。临街那家不足二十平米的小瓷器店慢悠悠拉开木门,老板陈福林揉着惺忪睡眼,嘴里嘟囔着:“又闹腾什么呢?”他没注意到,三名衣着普通的男子已经分站巷口。不到一盏茶功夫,“有桩生意想请您移步商量”的邀请,让陈福林顺从地踏上那条通往公安处的石板路。押解和审讯流程行云流水,门口围观的本地伙计还没回过神,小店老板已经被按在椅子上,电报与指纹对照、口供互证,身份确认:陈敬斋。 拘押记录写得很简短——“江西一号叛逆”。可要读懂这五个字,背景得拉回到1931年8月的上海愚园坊。那时的邓演达正忙于《时局讲座》最后一讲,准备整编行动委员会的地下系统。他没想到,讲台下那位神色恭敬、时不时扶一下金丝眼镜的青年已经在袖口塞了一张纸片:特务埋伏已就绪,请立刻动手。事后调查显示,陈敬斋与军统联络人敲定的“赏银五万”口头协议签字盖章都无,从头到尾只是个可被随时抛弃的口令。 愚园坊抓捕完成后的第四天清晨,邓演达被押往南京麒麟门外沙子岗。当时站在场外记录的巡捕房译员事后回忆:“他背挺得笔直,一句话没说。” 36岁,一条生命戛然而止,却点燃了后来十几年的追凶暗流。宋庆龄、李济深、章伯钧等各界友人接连向武汉、桂林、重庆的国民党当局施压,却换不来一句负责的解释。蒋介石对外只给出一句套话:“胁从不问,首恶必惩。”真正的首恶,终究被他藏进了花名册的灰色夹缝里。 陈敬斋逃回江西后,日子并未似他幻想的“掌五万银票,醉生梦死”。中央特务机关仅兑现了八千现洋,其余款项层层被克扣。他先在南昌摆过布庄,后因战事辗转九江、鄱阳,最后落脚景德镇。当铺面正式挂牌“恒昌瓷行”那天,他更改户籍、剪短发、娶了当地寡妇做妻子,自认为从此风平浪静。可他依旧犯着老毛病:打麻将、走码头、说长道短。1947年国共和谈风声乍起,他甚至偷寄过几封匿名信给国民党地方保安司令部,自荐“仍能效劳”。那几封信如今存放在北京第二历史档案馆,字迹潦草,措辞谄媚,充分暴露了一个投机者的急切神态。 解放后,农工民主党在整顿历史遗留问题时重新检索成员资料。章伯钧看到“陈敬斋”三个字时皱了眉头,他对秘书说:“人没抓到,账可不能烂。”信息几经辗转,于1950年2月送到公安部部长罗瑞卿手里。周恩来在西苑机场听完汇报,摘下帽子压了压额头,“算账的时候到了。”这句话不重,却让在场参谋都感到空气陡然凝滞。之后的部署没有喧嚣,只有循线、辨认、核实三道流程。第一道线,查实景德镇户籍;第二道线,调阅江西省商业厅发放的执照;第三道线,走访邻铺确认其口音及行踪。全部对上,一张抓捕票迅速飞往浮梁。 审讯阶段,陈敬斋先是死不承认,后又想套“功过相抵”的旧把戏,搬出所谓“抗日时期也为国出过力”的零碎事例。检察员一句话撕破侥幸:“叛卖革命导师,哪来抵扣一说?”庭上宣判时,他面无血色,用极低的声音说出:“我听候处置。”有人注意到,他至死没有提起那笔从未兑现的“五万赏金”。也许在最后关头,他才意识到,一切早被他押在1931年的那个下午,输得干干净净。 这起案件在当年的新闻简报中仅占半版篇幅,却给不少地方隐匿的旧部敲了警钟。公安系统随后启动“重点叛徒清查”,短短一年内,华东、华中地区陆续缉捕三十余名类似身份的潜逃者。值得一提的是,有四人看到《人民法院公报》的判例后主动自首,材料里均写到同一句话:“不想重蹈陈敬斋覆辙。” 从军事院校高材生,到第三党边缘人员,再到出卖恩师的“告密者”,陈敬斋的曲线看似离奇,其实离不开八个字:立场漂浮,利字当头。沦为工具后等待他的,不是优渥嘉奖,而是被弃如草芥的下场。历史并不以情绪为转折,却对选择异常吝啬——只要一步踏错,就再无回旋。 有人问,邓演达若不遇难,会否改变国共格局?这是一个无法验证的假设。但可以确定的是,黄埔军校那些至今仍在口耳相传的誓言:“爱百姓,不要钱,不怕死”,在36岁那年并未随他一起埋葬。它们后来写进了解放军军校的教材,也在1950年的景德镇街角,以另一种方式完成了清算。