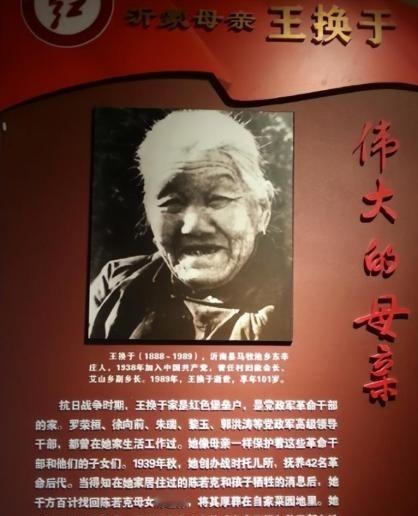

1941年,战士毕铁华被捕,敌人对他严刑拷打,全身被烙铁烙烂了,敌人以为他死了,就把他扔到了郊外。哪承想,敌人刚走,毕铁华竟然听到了脚步声…… 在那个血与火的年代,有多少革命者用血肉之躯铸就了不屈的精神丰碑?当烙铁烧烂了皮肉,却烧不掉心中的信念,那些在生死边缘依然坚守初心的英雄们,他们的故事值得我们永远铭记和传承。 毕铁华这个名字,许多人可能并不熟悉,但他的经历却代表了千千万万个革命先烈的缩影。毕铁华,原名白铁华,是《大众日报》社的工作人员,1941年在日军大”扫荡”时被捕遭受严刑拷打。那是一个风雪交加的冬夜,沂蒙山区正处在抗日斗争最艰苦的时期,日军为了摧毁我抗日根据地,疯狂地实施着”三光”政策。 毕铁华作为党的新闻宣传工作者,深知手中那支笔的份量。在那个信息传播困难的年代,每一篇文章都可能唤醒无数沉睡的灵魂,每一张报纸都承载着民族觉醒的希望。他经常冒着生命危险深入敌占区采访,用文字记录下日军的暴行,揭露敌人的罪恶面目,鼓舞着人民群众的抗战信心。 然而,就在那个寒冷的冬夜,由于叛徒告密,毕铁华在执行任务时不幸被日军抓获。敌人发现了他身上携带的报社证件和革命材料,立即将他押回据点进行审讯。在日军的刑讯室里,各种刑具摆满了整个房间,其中最令人胆寒的就是那些烧得通红的烙铁。 日军对毕铁华进行了惨无人道的折磨,逼问他报社的具体位置和党组织的机密情况。但这位钢铁般的新闻战士始终咬紧牙关,宁死不屈。敌人恼羞成怒,用烧红的烙铁在他身上留下了一个个深深的烙印,每一处伤口都深可见骨,血肉模糊。经过几个小时的残酷折磨,毕铁华的身体已经不成人形,全身被烙铁烙得千疮百孔,奄奄一息。 敌人见他气息微弱,以为已经死了,便粗暴地将他拖到郊外的荒草丛中扔下,准备让野狗来处理这个”死人”。然而,就在敌人刚刚离开不久,荒野中响起了一阵脚步声,这脚步声改变了毕铁华的命运,也成就了一段军民鱼水情的佳话。 那个夜晚,一位朴实的农民发现了躺在荒草丛中的毕铁华。这位善良的乡亲看到毕铁华还有微弱的呼吸,立即意识到这是被敌人迫害的抗日同志。他没有丝毫犹豫,冒着巨大的风险,将奄奄一息的毕铁华背回了村里。 村民们将毕铁华送到了王换于家中养伤。王换于是沂蒙山区著名的”沂蒙母亲”,她的家是当地有名的抗日堡垒户。看到毕铁华的惨状,王换于的心如刀绞,她立即安排家人清理出最安静的房间,为这位英勇的革命战士提供最好的养伤环境。 治疗的过程极其艰难。王换于想尽了各种办法,到处打听治疗烙伤的民间验方。她先是用蜂蜜厚厚地涂抹在毕铁华的伤口上,见效不明显后,又听说獾油拌头发灰能治烙伤,便爬上南山找到猎户,托他打了一只獾,将自己的长发剪下来烧成灰,调和后给毕铁华敷用。后来,她又听说老鼠油是专治烧伤的特效药,便想方设法搜集来为他治疗。 经过数月的精心治疗和悉心照料,毕铁华的伤势逐渐好转。在那个艰难的岁月里,王换于一家人不仅要防范敌人的搜查,还要承担巨大的生活压力。寒冷的冬夜里,王换于把家中最厚的棉被都给了毕铁华,自己一家人却穿着单薄的衣物忍受严寒。为了给毕铁华补充营养,她将家里仅有的几只母鸡都杀了炖汤,一口一口地喂给他。 在王换于一家的精心照料下,毕铁华不仅身体逐渐康复,精神上也得到了极大的鼓舞。他深深被这种无私的大爱所感动,更加坚定了为民族解放事业奋斗终生的决心。康复后,他告别了恩人,重新投入到抗日宣传工作中,继续用手中的笔为民族解放贡献力量。 抗日战争胜利后,新中国成立,毕铁华也幸运地见证了民族独立和人民解放的伟大时刻。由于工作繁忙,他几十年来一直没有机会回到沂蒙山看望王换于。直到改革开放后,已是花甲之年的毕铁华终于踏上了回乡的路程。 当他再次站在熟悉的沂蒙山上,看到已是白发苍苍的王换于时,这位曾经的新闻战士瞬间泪如雨下。他缓缓走向前去,在王换于面前深深地跪下,郑重地磕了三个响头,用哽咽的声音说道:“大娘,没有您,就没有我的今天,我永远不会忘记您的救命之恩!” 王换予慈祥地扶起毕铁华,笑着说:“孩子,能看到你平安健康,我就满足了。我们都是为了同一个目标在战斗,这是应该做的。”夕阳西下,两位抗战老人紧紧握手,那一刻仿佛又回到了那个血与火的年代,回到了军民一家亲的温暖时光。 毕铁华的故事,正是千千万万革命先烈的缩影,也见证了沂蒙人民与革命战士生死与共的深厚情谊。在那个国家存亡的关头,正是有了像王换于这样的沂蒙红嫂,有了像毕铁华这样的革命战士,才有了民族的独立和人民的解放。他们的事迹诠释了什么叫做军民一家亲,什么叫做生死与共,这种精神财富将永远激励着我们为了祖国的繁荣富强而努力奋斗。