一次,田震对许巍说:“我想买你一首歌,多少钱都行!” 许巍却说:“我的歌你随便唱,只要付一块钱就行。” 田震一脸惊讶:“你不是耍我吧?”

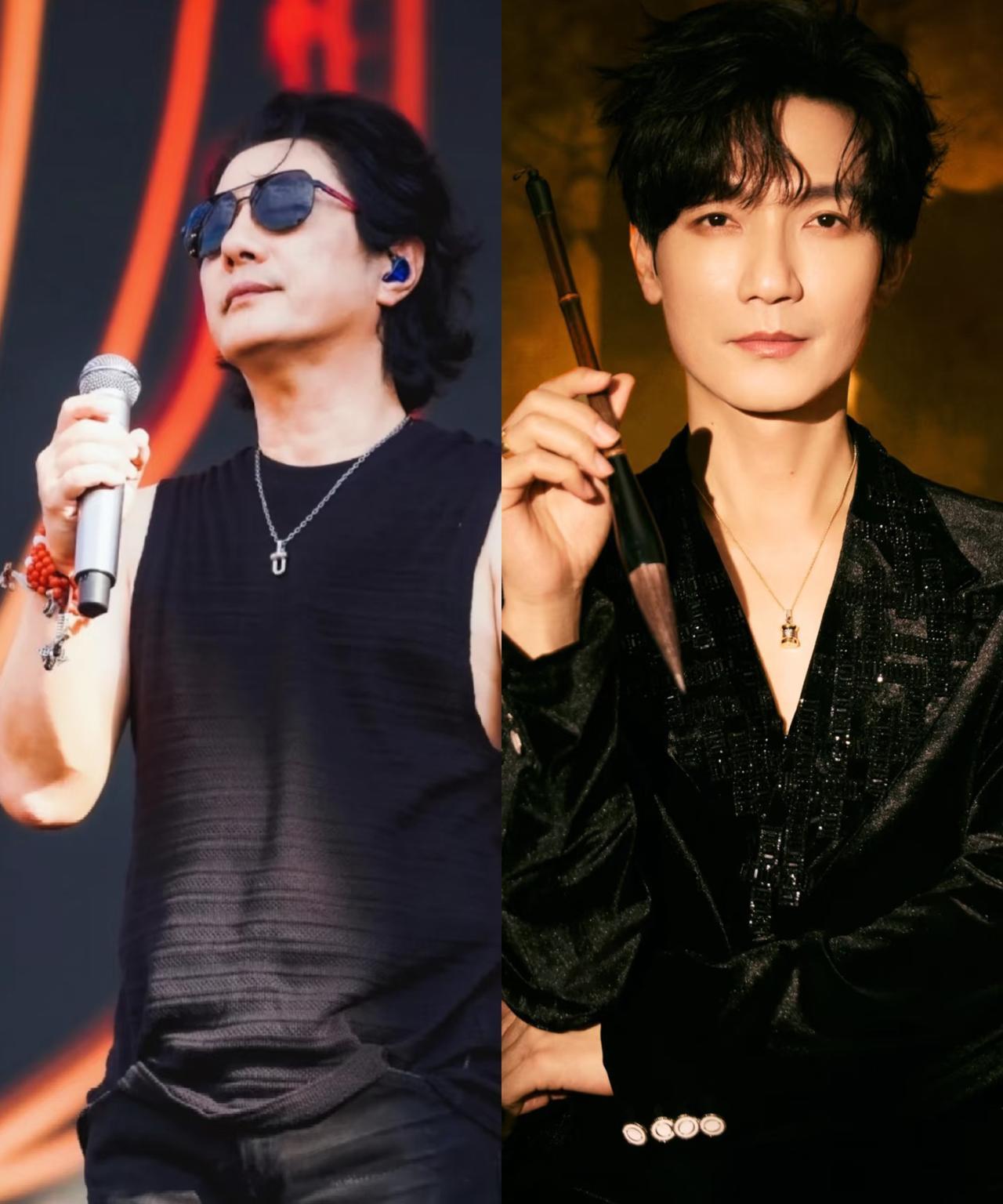

那时的许巍,正蹲在红星社的楼道里啃馒头。吉他弦断了两根,口袋里的钱连换套新弦都不够,更别说支付下个月的房租。

他望着窗外灰蒙蒙的天,想起离家时对父母说的 “我要让摇滚响彻中国”,嘴角的馒头渣混着苦笑掉在地上。

这个带着一把吉他从西安辗转到北京的年轻人,还不知道,命运的转机就藏在田震这句带着豪气的话里。

许巍的摇滚梦,始于1986年。

他不顾父母 “找份正经工作” 的劝阻,背着吉他和朋友组建乐队,在西安的小酒馆里嘶吼。

没有演出费的时候,几个人分一碗油泼面,吉他声混着酒瓶碰撞的脆响,倒也热闹。

可现实很快露出獠牙——朋友陆续回家继承家业,最后只剩下他一个人,抱着吉他站在空荡荡的排练室里,回声里全是孤独。

1994 年,许巍揣着仅有的积蓄来到北京,误打误撞进了红星社。

那天他在走廊里弹唱自己写的歌,沙哑的嗓音里裹着西北风沙的粗粝,恰好被路过的田震听见。

“这歌写得有劲儿!” 田震推开门,手里还拿着刚录完的小样,“我叫田震,你跟我来。” 她把许巍拉到老板办公室,拍着桌子说:“这小子是块料,得签!”

老板看着许巍洗得发白的牛仔裤和乱糟糟的头发,皱了皱眉,但还是给了他一份合约。

只是签了约的许巍,很快被 “晾” 了起来——比起包装精致的偶像,他太 “糙” 了,不符合公司的造星计划。那段日子,田震成了他唯一的光。

她把自己的录音棚时间分给他一半,教他怎么调整唱腔,甚至把新买的效果器塞给他:“拿着,别跟我客气。”

三年后,许巍的第一张专辑《在别处》悄然面世。

没有宣传,没有发布会,却凭着一首《执着》在小圈子里火了。

这首歌是他写给女友的,那时她放弃老家的工作,来北京陪他住地下室,冬天没有暖气,就裹着同一件军大衣取暖。

“每个夜晚来临的时候,孤独总在我左右”,唱的是他的挣扎,也是无数追梦人的心声。

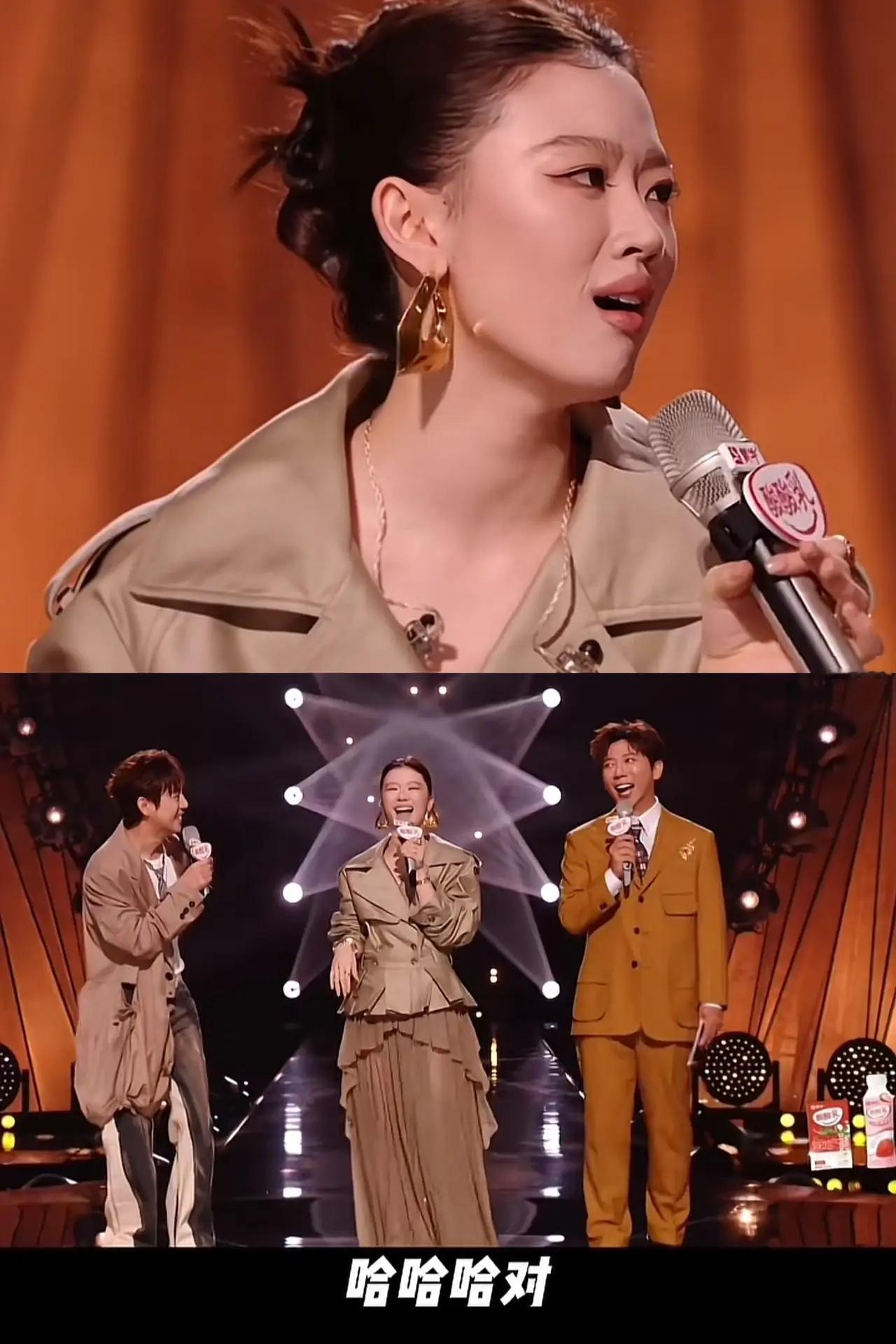

田震第一次听到这首歌时,正在录自己的专辑。

她当即找到许巍:“这歌我要了,多少钱你开。” 许巍搓着衣角,想起这三年来田震的帮衬——那些深夜的泡面,那些改了又改的歌词批注,突然觉得所有的感激都堵在喉咙里。“震姐,这歌送你。” 他憋了半天,说出这句话。

田震却急了:“那不行,创作不易,该给的得给。”

拉扯了半天,许巍挠着头说:“那就一块钱,算我请你唱的。”

田震盯着他眼里的真诚,突然红了眼眶。

后来,她带着《执着》登上各大舞台,沙哑的嗓音把那份孤独与坚韧唱得淋漓尽致,这首歌成了她的代表作,也让更多人知道了 “许巍” 这个名字。

而那张写着 “转让费一元” 的收据,田震至今夹在自己的成名专辑里。

许巍的路并没有从此一帆风顺。

筹备第二张专辑《那一年》时,他患上了严重的抑郁症。录音棚的灯光刺得他睁不开眼,歌词写了又撕,常常抱着吉他坐到天亮。

他一边吃安眠药,一边逼自己录歌,整整熬了三年才完成。

专辑发行后不久,红星社倒闭,他再次陷入困境,不得不去酒吧驻唱维持生计,唱那些自己曾经不屑的流行歌。

直到签约新公司,推出《礼物》《蓝莲花》等歌曲,许巍才真正迎来属于自己的时代。

他的歌里有戈壁的风,有草原的辽阔,有对自由的向往,成了一代人的精神图腾。

可成名后的他,却选择了远离喧嚣——别人忙着参加综艺、捞金,他搬进北京郊区的果园,种着桃树和杏树,创作累了就去地里干活。

有人说他 “不合时宜”,他只是笑笑。

就像他对感情的态度,从1989年和女友在一起,到后来结婚生子,几十年里零绯闻。

妻子偶尔会去果园看他,两人坐在桃树下听风声,就像当年在地下室里那样安静。

如今的许巍,依然很少出现在公众视野里。但只要《蓝莲花》的前奏响起,总会有人跟着哼唱。

田震在一次采访中说起那 “一块钱的约定”,笑着说:“许巍这人,看着闷,心里亮堂着呢。他知道音乐最该纯粹,也知道情义比钱重。”

而许巍在提到田震时,总会说:“她是我的伯乐,更是我的战友。没有她,就没有《执着》,可能也没有今天的我。”

在这个追逐流量的时代,他们用一块钱的约定,守住了乐坛最珍贵的东西——对音乐的敬畏,对情义的坚守。

就像《执着》里唱的:“我想超越这平凡的生活,注定现在暂时漂泊”,真正的执着,从来不是对名利的追逐,而是对初心的不离不弃。

仰望星空

[点赞][点赞][点赞]