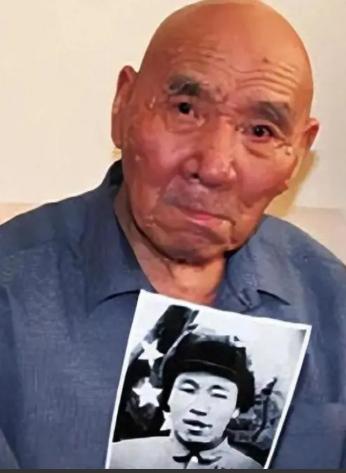

1953年,毛主席见到志愿军“打坦克英雄”苏吊蛋后,觉得这个名字实在不雅,便笑着对他说:“我把你的名字改一下,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1929年,在山西太原一个偏远村庄,一个瘦弱婴儿呱呱落地,因为家里穷,父母给他起了个在方言中带点调皮意味的小名——“吊蛋”,在那个年代,许多人相信“贱名好养”,一个听起来不那么讲究的名字,或许能帮孩子躲过命运的苦难,可谁也想不到,若干年后,这个名字会登上国家级荣誉的领奖台,甚至引来最高领导人的亲自关注。 他的童年几乎没有“童年”二字该有的模样,年纪尚小时,父母便相继离世,留下他孤零零一人,他靠给人挑水、放羊、捡煤渣换点吃的,勉强熬过了饥饿和寒冷,在那个物资匮乏、动荡不安的年代,活下来本就是一项成就。 1945年,抗战胜利的消息传到了村里,16岁的他在姐夫的带领下走进了军队大门,从此,他的命运开始转向,最初只是一名普通的通讯兵,负责传送情报,日夜奔波在前线与后方之间,部队里的人都叫他小名,他也不在意,任务完成得又快又好,很快就被调去参加战斗任务。 战争的洗礼让他迅速成长起来,在解放太原时,他刚满二十岁,却已经是个打仗的老手,一次任务中,腿被弹片划伤,他却咬牙坚持作战,直到阵地稳固后才被抬下去,伤没好,他又偷偷跑回连队,他不觉得这有什么特别,“战斗还没结束,怎么能自己先休息”,后来在一次突击中,他抱着炸药包冲向敌方火力点,炸毁机枪阵地,自己也负了重伤,因为这些英勇表现,他先后获得多次战功嘉奖。 1950年,朝鲜战争爆发,他毫不犹豫地报名参战,被编入反坦克炮连,在那片异国土地上,他几乎把所有时间都交给了炮位,他不是学过什么专业技术出身,但凭着经验和苦练,竟练出一手“听声辨方向”的本事,一声炮响,他便能判断是否偏了、卡了、断了,连教官都对他竖起大拇指。 1951年,在甘凤里附近的一场激战中,美军坦克整排压境,志愿军阵地面临巨大压力,通信一度中断,无法上传指令,眼看敌军指挥车已经逼近,他凭经验判定敌方指挥已陷入射程,于是果断下令开火,三轮炮击后,美军阵型被打乱,坦克被迫后撤,阵地得以守住,因为这场战斗,他被授予“国际二等功”,也被部队誉为“打坦克的好手”。 1953年,他作为战斗代表进京参加活动,站在人民大会堂领奖台上时,名字又一次成了焦点,在举国关注的场合,一个带着浓重地方色彩的小名显得格外惹眼,于是,他被正式改名为“苏兆丹”,这个名字的寓意不言而喻,它代表着一种希望,也象征着一种肯定。 从那以后,吊蛋这个名字逐渐被历史淡忘,而苏兆丹则被记录进了国家的荣誉册,然而,荣耀并未改变他对生活的态度,1955年,他复员回乡,被分配到太原的一家砖瓦厂工作,他从不提当年的战功,也不愿接受特殊待遇,主动选择最苦最累的岗位,别人问他为什么不去争,他只说,“干活总得有人干”。 后来,因为不愿看厂内搞不正之风,他公开提出批评,却因此被打击报复,一度被下放劳动,他在生产队里挑粪、掏厕所一干就是十多年,从不抱怨,也从不解释,他把军功章藏在一个破布包里,压在床底,从来不拿出来炫耀,日子过得清苦,可他从不觉得委屈。 直到1978年,部队在清查老兵资料时发现了这位沉默的英雄,当工作人员找到他时,他正蹲在屋檐下削一块木头,被问起当年的事,他只是笑笑说,“我就是个兵,活着回来就不错了”。 组织为他恢复了名誉,重新安排了工作,他却依旧过着朴素的生活,住着旧屋,穿着洗得发白的衣服,2011年,当地组织评选功勋党员,他入选了,却连颁奖典礼都没去,托人领了奖状就挂在了墙角。 他晚年最喜欢的事,是坐在院子里晒太阳,偶尔给邻近学校的孩子讲讲打仗的事,他不会夸张,也不爱说“英雄”这个词,每次有人称赞他,他总摆摆手,“活下来是运气,”他更愿意把那些故事当作一种传承,一种提醒。 这个曾经在战场上叱咤风云的兵,如今成了一个平凡的老人,他从不炫耀,也不抱怨,他的名字虽然变了,但那份赤诚从未改变。 很多年后,人们再提起苏兆丹这个名字,或许记不清他在哪一场战斗里立下了多少功,但却记得,这个名字代表着那个时代最真实的英雄形象——不张扬、不计较、不忘本,他用一生诠释了什么叫做“有功不言”,也用沉默告诉后人:真正的英雄,从不靠名字出名,而是靠行动让人记住。 信息来源:中国共产党新闻网《毛泽东说名道姓中的智慧与幽默 》