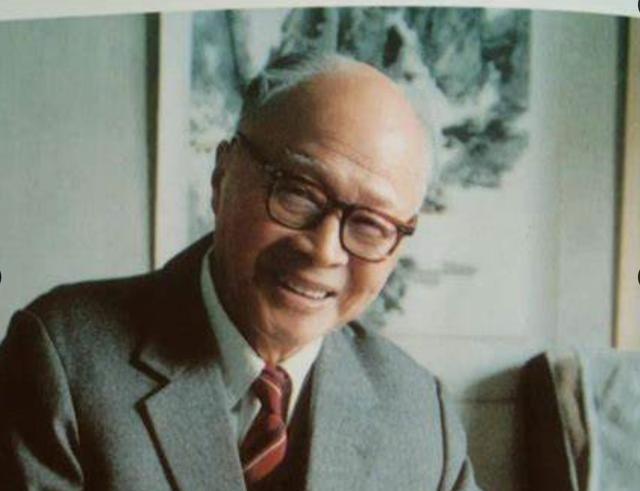

1960年,苏联违约,召回了在华科学家。临走时,一苏联专家悄悄告诫核研所:你们有王就够了,他是核武研究专家,即便我们离去也无妨。 王淦昌1907年出生在江苏常熟一个普通家庭,父亲早逝,母亲一人拉扯他长大。他小时候日子苦,先学了汽车修理手艺,靠这个勉强养家。但他没停下脚步,1925年考上清华大学物理系,从基础课程学起,一步步钻研。毕业后留校当助教,参与大气放射性研究,写出国内最早的相关论文。1930年,他公费留学德国,进入柏林大学,跟核物理学家迈特纳合作,操作粒子加速器,提出探测新粒子的想法,虽没马上用上,但积累了经验。1934年拿博士学位,回国后在山东大学教书,指导学生做核物理实验。抗日战争时,他辗转西南,在浙江大学继续教学,组织讨论会分享国际知识。1941年到云南大学,建立宇宙线观测站,带领团队分析高能粒子。1950年调入中国科学院近代物理研究所,负责宇宙线工作,在高山建实验室,拍摄照片筛选数据。这些经历,让他从一个修理工变成核物理专家,奠定后期贡献的基础。他的坚持,体现了普通人通过努力改变命运的路径,在那个年代,这样的故事激励了不少年轻人投身科学。 留学回国后,王淦昌的科研路越走越宽。1956年,他去苏联杜布纳联合原子核研究所,任副所长,领导实验小组,用气泡室捕捉粒子图像。经过数万张底片分析,发现反西格玛负超子,这项成果在国际上获认可,让他声名鹊起。但他没停留在个人荣誉上,始终想着国家需要。1960年之前,中国核武器研发起步,靠苏联援助建厂、提供资料。王淦昌参与其中,负责关键技术。但中苏关系恶化,苏联单方面撕毁协定,撤回专家,带走图纸,让项目陷入困境。那位专家的告诫,突出王淦昌的作用,因为他掌握核心知识,能填补空白。从这里开始,中国转向自力更生,王淦昌带头调整方向,组织团队从手工计算入手,攻克铀浓缩难题。他的领导,让大家看到出路,避免了项目停滞。这段转折,显示出个人能力在国家危机中的价值,也提醒我们,外部援助不可靠,核心技术必须自己握牢。 1960年苏联撤专家后,中国核项目面临技术封锁和设备短缺。王淦昌隐姓埋名17年,化名王京,迁到四川基地,继续工作。他与邓稼先、于敏等合作,分工明确,专注原子弹研发。从理论设计到实验验证,他亲自算数据,指导修改方案。团队靠传统方法,反复试错,逐步突破中子点火器技术。没有高端仪器,就用简单工具模拟,夜以继日推进。1964年,第一颗原子弹在罗布泊爆炸成功,这标志中国进入核大国行列。王淦昌的贡献,不仅在技术上,还在凝聚团队士气上。他强调集体力量,推动大家克服困难。这次成功,证明了自主创新的威力,让中国在国际上站稳脚跟。回顾这段,感觉像老百姓聊天时说,靠自己吃饭才踏实,外人帮一把就撤,终究不行。他的经历,接地气地告诉我们,科研不是高大上,而是实打实干出来的成果。