埴轮书话[超话] 唐朝的和籴政策与两税法

所谓和籴就是由国家收购从全国生产的谷物中除去百姓日常食用部分及国家征税部分后“剩余谷物”的政策。由于剩余谷物量直接影响物价的高低,因此和籴与出粜(出售)一样都具有价格政策的特点,一直在“常平”(以调整价格为目的的谷物买卖政策)这一自古就有的粮食政策下得以实施。但在唐玄宗开元二十五年(737)开始实行的“关中和籴政策”则是脱离了以前价格政策范畴的新型谷物征收手段,由此,关中摆脱了长期的粮食不足,从高宗时代起频繁实行的“东都就食”(将朝廷临时迁移到粮食供应较好的洛阳)的习惯到此时已失去了其必要性。

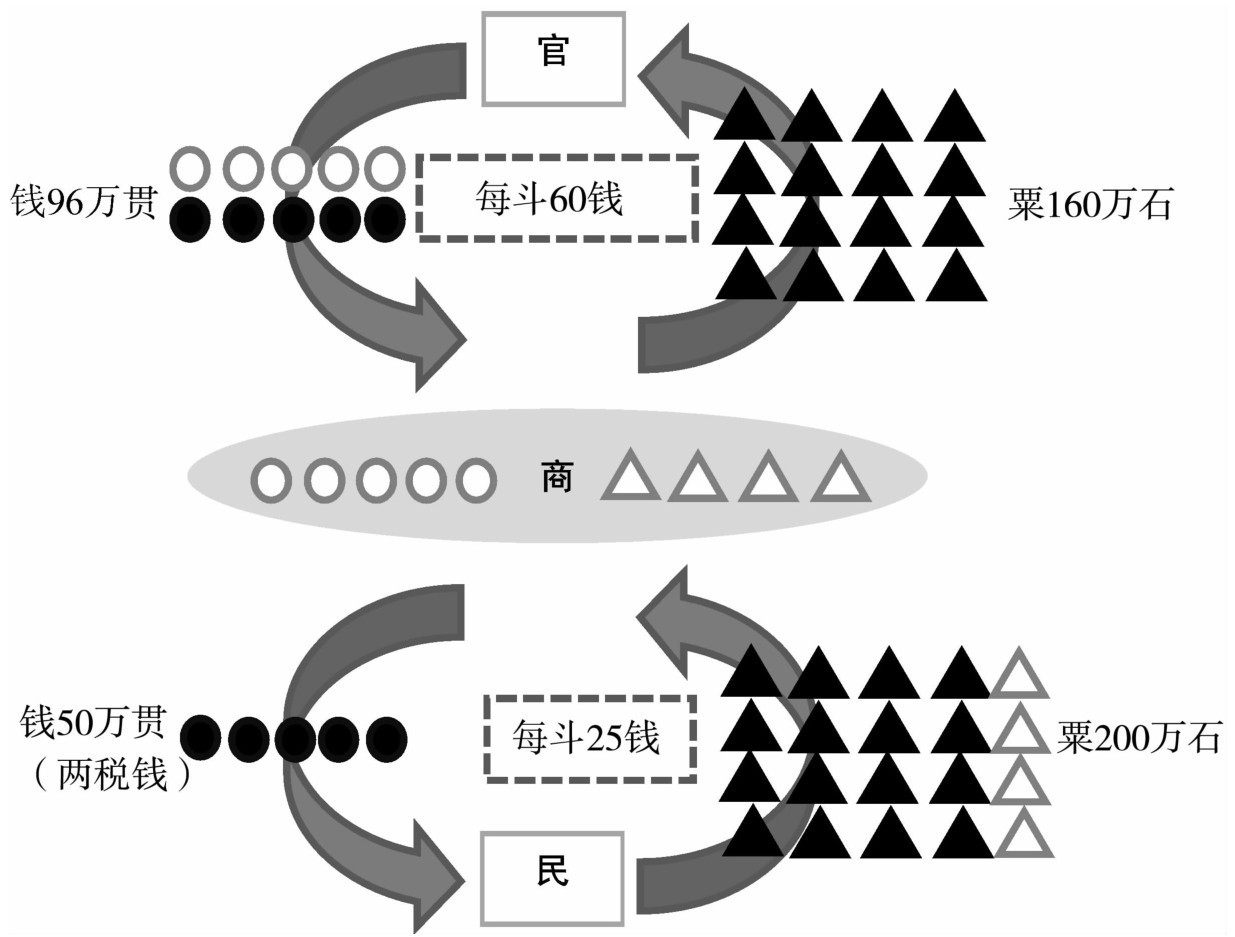

在畿内,作为官厅维持费、军粮支用的160万石谷物可折成铜钱96万贯,也就是说以一斗60文(每石0.6贯)的高价进行和籴。与此相对,农民为了完成两税钱定额的50万贯,需要售出农作物200万石,单价就是一斗25文(每石0.25贯)的低价。其中的利润就被介入买卖的商人、官吏攫取了。这段史料作为伴随和籴不法行为的例子历来被引用。如果换一个视角的话,可以了解在两税法时代官民之间财物的流向。即:(1)农民为了获得两税钱卖掉的200万石谷物中,官府和籴了160万石,剩余的40万石则成为商人、官吏的利润;(2)官府发放的96万余贯籴本中,50万贯交到了百姓手中,其余的46万贯则到了商人、官吏手中。(图1)

(原文 [开成元年(836)二月]度支奏:“每年供诸司并畿内诸镇军粮等,计粟麦一百六十余万石,约以钱九十六万六千余贯籴之。畿内百姓每年纳两税见钱五十万贯,约以粟麦二百余万石粜 之。是度支籴以六十,而百姓粜 以二十五,农人贱粜 ,利归商徒;度支贵籴 ,贿行黠吏。”(《册府元龟》卷四百八十四《邦计部·经费》)

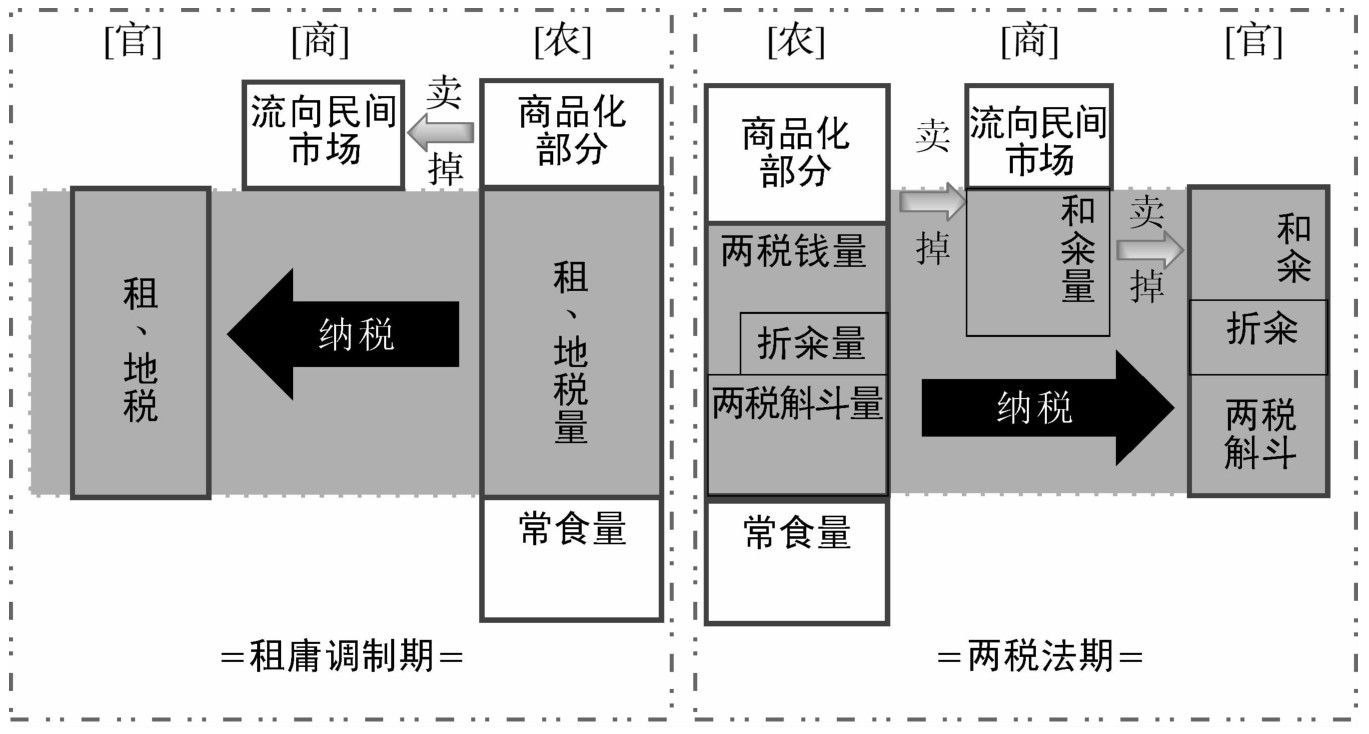

唐朝在租庸调制和两税法下筹措粮食的方法比较(图2)

和籴不是像租庸调制那样需要谷物时就收购谷物,需要铜钱时就征收铜钱的形式,而是把流向民间谷物再次收购回来的方法,也可以说是某种迂回的方法。所以,当政者一旦拥有支配权,就能采用不付钱的强取豪夺的方式,就像再次回到直接税的时代一样。然而,事实上此后也一直在实施和籴政策,其原因究竟是什么呢?……比起直接征收生产物的屯田,他们更喜欢在用钱换粮的财物转换过程中产生利润空间的和籴。……与两税法相比,和籴更扰民,换句话说就是官员有更多机会获利。由此可知,和籴的牟利性作为官员的特权被固定下来。站在王朝的整体利益上来看,不必支付代价的直接税、屯田理应收入更多,这样的公家利益,却被本应为朝廷服务的官员私自侵吞。和籴能够维持下来,其背后这种因素的影响很大。

——丸桥充拓《唐代军事财政与礼制》