《南京照相馆》上映后,老一代导演为什么被骂?

因《南京照相馆》,许多牛鬼蛇神现原形了,不仅有洗地党的狗急跳墙,还有老一代导演华而不实的底裤被扒。

越来越多人看清了一件事,有些所谓的大导演并不是真有本事,属于站在风口上,你在那,你也能起飞,属于被资源喂,被大佬抬,你也能是成功人士。

中国电影的第一二代导演,那是开山祖师,经历过国防电影时期。抗日战争、解放战争期间都能不失其志,人家那是真有本事,否则也不可能打下中国电影的基础。

第三代导演谢晋、谢铁骊、水华等人,丢掉戏剧的拐杖,为中国电影承上启下,其功勋可以类比新好莱坞四杰出,他们也是正儿八经的大导演。

到了第五代,改革开放袭来,思想经济都开始解放,思潮日新月异,反思盛行。他们中的张艺谋、陈凯歌等人,站位确实歪,但看他们的电影,片中的技法是真的贬低不了。

《红高粱》中的色彩和摄影,《菊豆》中的构图,《孩子王》中的蒙太奇与哲学思想,《黄土地》中的表现手法,《霸王别姬》用好莱坞叙事将中国故事。这些作品,且不理会是不是故意拍苦难给外国人看,单就导演的能力来说,第五代确实有两把刷子。

第六代与他们不一样,第六代吃尽了时代红利,真正被骂的就是他们这一代。

他们这代人,论技法,跟第五代天壤之别,贾樟柯、管虎、娄烨之流,完全照着拉斯·冯·提尔发起的dogma95抄,实地拍摄,手持摄影。

如贾樟柯的《小山回家》《小武》《站台》,故事性没有,也没什么设计,就是摄影机往那一架,跟着主角到处跑,再灌输些时代变革的东西。

至于固定长镜头,跟贾樟柯的偶像侯孝贤根本没法比,前者的长镜头就是纯纪录,看不出视听语言,后者的长镜头则会有不同的寓意。

管虎的《上车走吧》,娄烨的所有作品,镜头都晃到看不清人脸了。但他们都抄成了,一方面是北欧导演太小众,即便是影迷也不一定都知道,另一方面是90年代后期,第五代全面拥抱商业片,独立电影便有了空缺。

第六代赶上了好时候,骂声有第五代抗着,千禧年又是变革的大时代,故事、思想都是现成的,他们就算把机器摆在那,什么都不做,也是一部好片子。

就像《三峡好人》,三峡大坝的修建,当地居民的迁移,新旧之间的交替,太多编剧梦寐以求的题材。

贾樟柯嗅到味道去拍了,再遵循一下纯洁誓言的规则,电影结构的大框架就有了,注重个体表达和社会底层关怀,具有鲜明的纪实美学的风格就成了。

20年后,贾樟柯如法炮制了《风流一代》,其实大差不差,但为何就不行了?一来是dogma95没得抄了,二来是没现成的题材给他了。

再说陆川之流,说的难听点,他的片子拴条🐶都能拍。首部电影《寻枪》,姜文、韩三平、何平保驾护航,《可可西里》更是如此。

彼时王京花出走,冯小刚也暂时离开了华谊,华谊急需有人替代冯小刚,证明自己离了谁都行,于是陆川成了这个幸运儿。

《可可西里》这个本子一出来,单凭题材就能保底是好片,再加上当时该片已经预定金 马奖最佳影片,交给谁谁成事。

华谊更是拉来了豪华的制作班底,制片人是陈国富,品质保证,摄影是曹郁,国内第一,美术是吕东,国内前三,一群大佬陪小孩玩,导演会喊action和cut就行。

到了《南京南京》,没了众星捧月,陆川的缺点暴露无遗。

故事无聊至极,什么拍给日本人看的逆天言论都出来了,叙事方式一塌糊涂,也就是摄影能看,因为是曹郁在掌镜。

《749局》更是惨不忍睹,特效不堪入目,摄影甚至都越轴,照抄别人的东西融进自己的电影当中都能抄的杂乱无章,陆川却不自知。

当初大佬们让他有了不该有的自信,等自己独当一面时频频露怯,错把时代红利当能力,所以他们这帮人驾驭不了类型片,也拍不了主旋律,更理解不了当下的思潮与人民史观。

现在代际关系不那么讲究了,也就没了第七代导演之说。但从好莱坞学习回来的那帮人,亦或是他们的导演计划扶持下的中生代们,都成了而今中国电影的中流砥柱,为类型片添砖加瓦。

如宁浩、郭帆、陈思诚、路阳、大鹏,以及文牧野、申奥等人,这几年在大银幕上票房口碑双丰收的影片基本都是他们这帮人拍的。

国外的那些奖项,因为中生代的推陈出新,类型片的逐渐稳固,中国电影体系的慢慢形成,对它们提供的加成也不那么在乎了,第六代的地位也就越来越低。

可见,哪怕你是整抽象的艺术,也得遵循一句话,文化工作者必须要有文化。

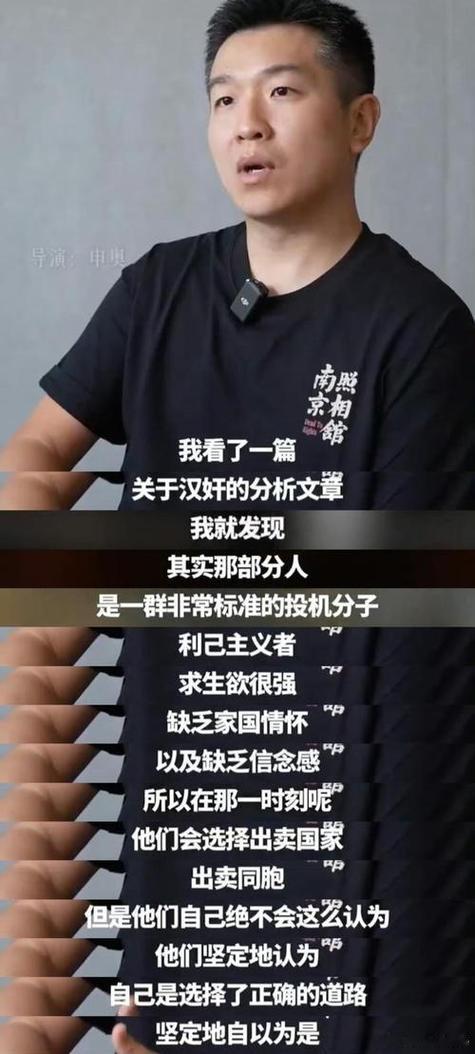

导演申奥谈中国电影人的使命电影南京照相馆电影正当夏

评论列表