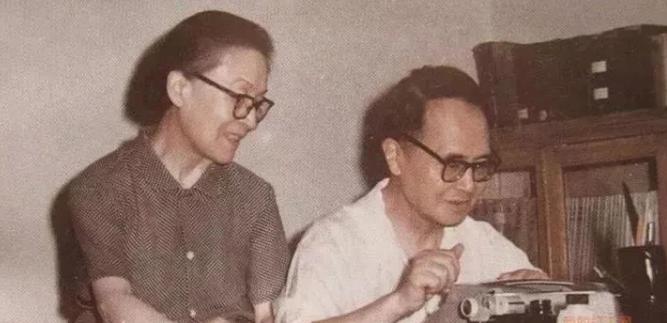

“钱钟书说话太伤人了。他生性刻薄,得罪许多人,导致他在西南联大待不下去了。” “叶公超太懒,吴宓太笨,陈福田太俗”这句话,在网上被传了几十年,都说是钱钟书说的,但这话到底是真是假? 这个传闻最早出现在1998年出版的《追忆钱钟书先生》一书中,作者说是从周珏良那里听来的,周珏良又说是李赋宁转述的。 但关键人物李赋宁早就出来辟谣了,他明确表示:“我从来没说过这话,也没听钱先生说过,更不相信钱先生会说这种话。” 杨绛先生更是多次为丈夫澄清,她在《钱钟书集》代序中写道:“这纯属虚构,钱钟书绝对不敢以大师自居,他从不把自己列入大师行列。” 可即使当事人都出来否认了,这个传闻还是在各种文章里反复出现,仿佛越是爆炸性的内容,越容易被人记住和传播。 钱钟书在清华读书时,数学只考了15分,但中英文都是满分,这种偏科严重的学生,老师们印象特别深刻,所以关于他的故事特别多。 有些故事是真的比如他确实在清华图书馆看书时会在书上做笔记,但有些就是后人编造的,比如那句评价同事的话。 钱钟书写《围城》时,经常把生活中遇到的人物特点融入小说,但他从不会当面评价别人,更不会说出伤人的话。 杨绛回忆说,钱钟书性格内向,平时话不多,在社交场合,他更愿意当听众,很少主动发表意见,这和传闻中那个“口无遮拦”的形象完全不符。 1998年钱钟书去世后,关于他的各种传闻更多了,有人说他狂妄自大,有人说他看不起同行,这些都没有确凿证据。 真实的钱钟书是什么样的?从他的学生和同事的回忆中可以看出,他是个非常谦虚的人,即使成名后,他也很少接受采访,不愿意抛头露面。 80年代《围城》重新出版,钱钟书一夜成名,很多人想拜访他,但他都婉言谢绝了,他常说:“假如你吃了个鸡蛋觉得不错,何必认识那只下蛋的母鸡呢?” 钱钟书对年轻学者特别爱护,中国社科院的同事回忆,他从不摆架子,有人请教问题他总是耐心解答,这和传闻中那个“刻薄”的形象截然不同。 1979年,钱钟书访问美国时,有记者问他如何评价其他中国作家,他的回答很外交:“每个作家都有自己的特点,很难比较优劣。” 这种谨慎的态度贯穿了钱钟书的一生,他深知言多必失的道理,所以在公开场合总是非常小心。 为什么假消息比真消息传播得更快?心理学家发现,人们更愿意相信有争议性的内容,一个温和谦逊的学者形象,确实没有“毒舌大师”来得吸引眼球。 现在的社交媒体更是加速了这种传播,一个没有根据的说法,经过几次转发,就被当成了事实,很少有人会去查证原始出处。 钱钟书生前最怕的就是这种情况,他曾对杨绛说:“我不想出名,出名后麻烦太多,各种谣言都会冒出来。” 确实如他所料,钱钟书去世20多年了,关于他的假传闻还在网上流传,每隔一段时间,就有人把那句“叶公超太懒”的话重新包装一下发出来。 最可笑的是有些文章还会加上“钱钟书果然毒舌”这样的评论,明明当事人都否认了,还有人在那里津津乐道。 在信息爆炸的时代更要学会辨别真假,特别是那些看起来很“劲爆”的内容,往往需要打个问号。 对待名人言论,最好的办法是查看原始出处,如果连当事人都否认了,那基本可以确定是假的。 钱钟书的例子告诉我们即使是大学者,也可能被不实传闻困扰,我们在传播信息时,应该更加谨慎,不要成为谣言的帮凶。 下次再看到“某某名人说”的内容时,不妨先问问:这话有确切出处吗?当事人承认过吗?如果答案是否定的,最好就别再传播了。 你听过哪些关于名人的传闻?后来发现是假的吗? 信源:打通而拈出新意:“文化昆仑”钱锺书的学术贡献. 中国文明网