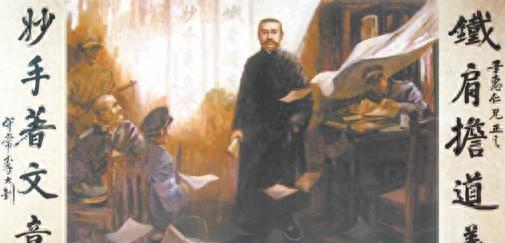

1927年,李大钊被刽子手绞刑架。随着一声“起”,李大钊被吊在了空中,可就在他快要断气的时候,刽子手突然喊了一声“放”,李大钊重重地摔在了地上,脖子上都是血迹… 1927年4月28日,北京西交民巷的京师看守所刑场,阴风阵阵,空气中弥漫着湿冷的土腥味。绞刑架下,围观的百姓屏住呼吸,士兵的枪刺在昏暗的光线下闪着寒光。李大钊站在刑场中央,破旧的囚服挂在瘦削的身上,手腕被粗麻绳磨得血肉模糊。他抬起头,目光穿过人群,平静得像一泓深潭。刽子手一声“起”,绳索猛地收紧,他的身体被吊向半空,脖子被勒出一道深红的血痕。 就在众人以为一切将要结束时,刽子手却喊了一声“放”。李大钊重重摔落在地,尘土飞扬,脖子上的血迹触目惊心。人群中有人低声抽泣,有人攥紧了拳头。为什么不让他痛快地走?这场折磨,究竟要持续多久? 时间倒回三周前,1927年4月6日清晨,北京东交民巷的苏联大使馆外,数百名奉系军阀的士兵荷枪实弹,靴子踩得地面咚咚作响。张作霖亲自下令,悍然违反外交豁免权,突袭大使馆旁的俄兵营。李大钊正在营房内整理文件,桌上的油灯微微摇曳,映着他疲惫却坚定的脸庞。他是中共的创始人之一,也是国共合作北方的关键人物,早已被张作霖视为眼中钉。这次突袭,来的毫无征兆。士兵破门而入,枪口直指李大钊和他的同志们。 他没有反抗,只是默默将桌上的文件推到一边,低声对身旁的妻子赵纫兰说:“别怕,革命不会停。”随后,他被反绑双手,连同二十余名同志一起押往京师看守所。 被捕后的22天,李大钊被关在京师看守所的暗室里,墙壁上渗着湿气,空气中弥漫着霉味和血腥气。审讯室里,竹签刺入指甲,皮鞭抽在背上,疼痛如潮水般涌来。敌人想从他嘴里撬出中共的机密,甚至许以高官厚禄,换取他的背叛。他却只是冷笑,目光如刀:“我宁穿破衣走路,也不吃卖国贼的饭。” 审讯者无计可施,只得用更残酷的手段折磨他。与此同时,李大钊被捕的消息如野火般传遍全国。北大的师生、铁路工人、甚至远在南方的同志们,都被这一消息震动。有人奔走呼号,试图通过外交途径施压张作霖放人;有人暗中策划劫狱,希望将他救出。北方铁路工人找到机会,通过狱卒传递消息,询问是否需要行动。李大钊却在昏暗的牢房里,借着微弱的灯光写下几个字:“勿因我一人,害更多同志。” 他拒绝了救援,宁愿一人承受,也不愿连累更多人。法庭上,法官草草宣读了“勾结他国、煽动内乱”的罪名,判决书早已写好——李大钊及二十余名同志,全部死刑。整个过程不到一小时,像是走过场,却决定了一群革命者的命运。判决依据的是《大清律例》中关于“谋反罪”的条款,尽管清朝早已覆灭,这条款却被军阀用来扣帽子。 法庭外,风声萧瑟,像是为这场不公的审判叹息。 刑场上,绞刑架的绳索在风中微微晃动。由于设备老旧,刽子手似乎并不熟练。他们将李大钊作为第一个“试验品”,反复调试绞刑架。绳索套上他的脖子,木板被抽开,他被吊起又放下,鲜血从脖颈渗出,染红了囚服。整整28分钟,三次吊起又摔落,痛苦的折磨让围观者不忍直视。 他却咬紧牙关,气息微弱时,仍用尽全力喊出一句:“为共产主义奋斗,无悔!”声音虽轻,却如雷霆,震撼了在场每一个人的心。最终,绳索不再松开,他的生命定格在38岁。 李大钊的牺牲,震动了整个中国。北大校园内,师生们低声啜泣,蔡元培、胡适等故友虽与他在政治立场上分道扬镳,却也为他的死感到痛惜。赵纫兰带着五个孩子,强忍悲痛,将丈夫的遗体从长椿寺领回,北大同仁凑钱买了一口棺材,暂时安置在宣武门外妙光阁浙寺。 直到1933年,北大师生才在香山万安公墓为他举行公祭,碑上刻着他的信念:“铁肩担道义,妙手著文章。” 李大钊的死,不仅是个人生命的终结,更是一盏明灯的点燃。他的文章《我的马克思主义观》《青春》,激励了无数青年投身革命。他的思想,强调中国农民在革命中的核心作用,深刻影响了毛泽东等后来的中共领导人。 据统计,至1927年,中共党员从1921年的50余人增长到近6万人,李大钊的宣传与组织工作功不可没。他的牺牲,促使更多人觉醒,加速了革命的步伐。2021年,电影《革命者》将他的事迹搬上银幕,全国多地建立了纪念馆,他的精神依然如灯塔,照亮后人。 李大钊倒下的那一刻,刑场上的风停了,天地间仿佛只剩沉默。他的血渗进北京的黄土,却唤醒了更多沉睡的心灵。