埴轮书话[超话] 汉语造词与诗歌新语

(以下引自 谢思炜《汉语诗歌的词汇与句法》,pp.205-210)

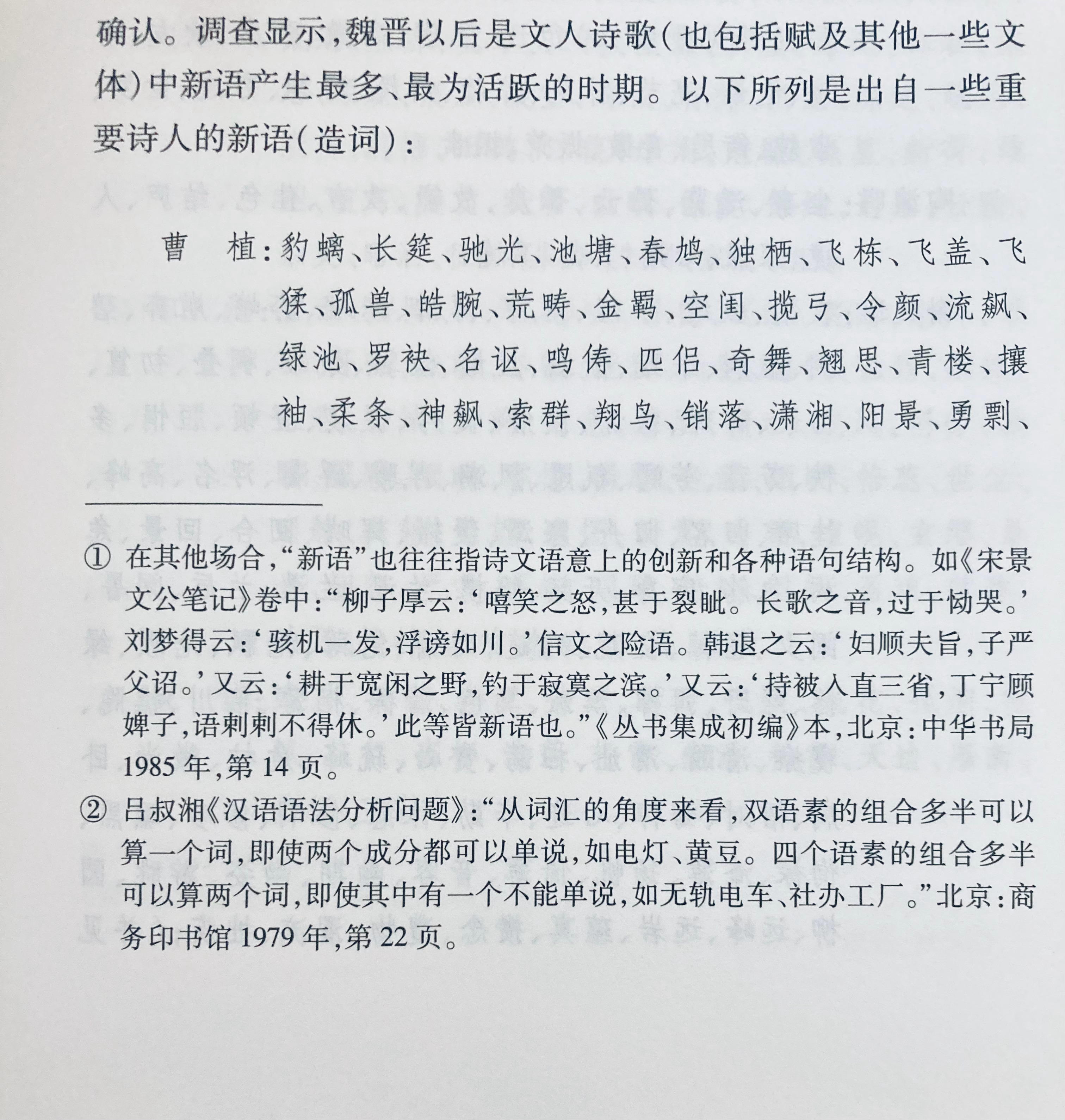

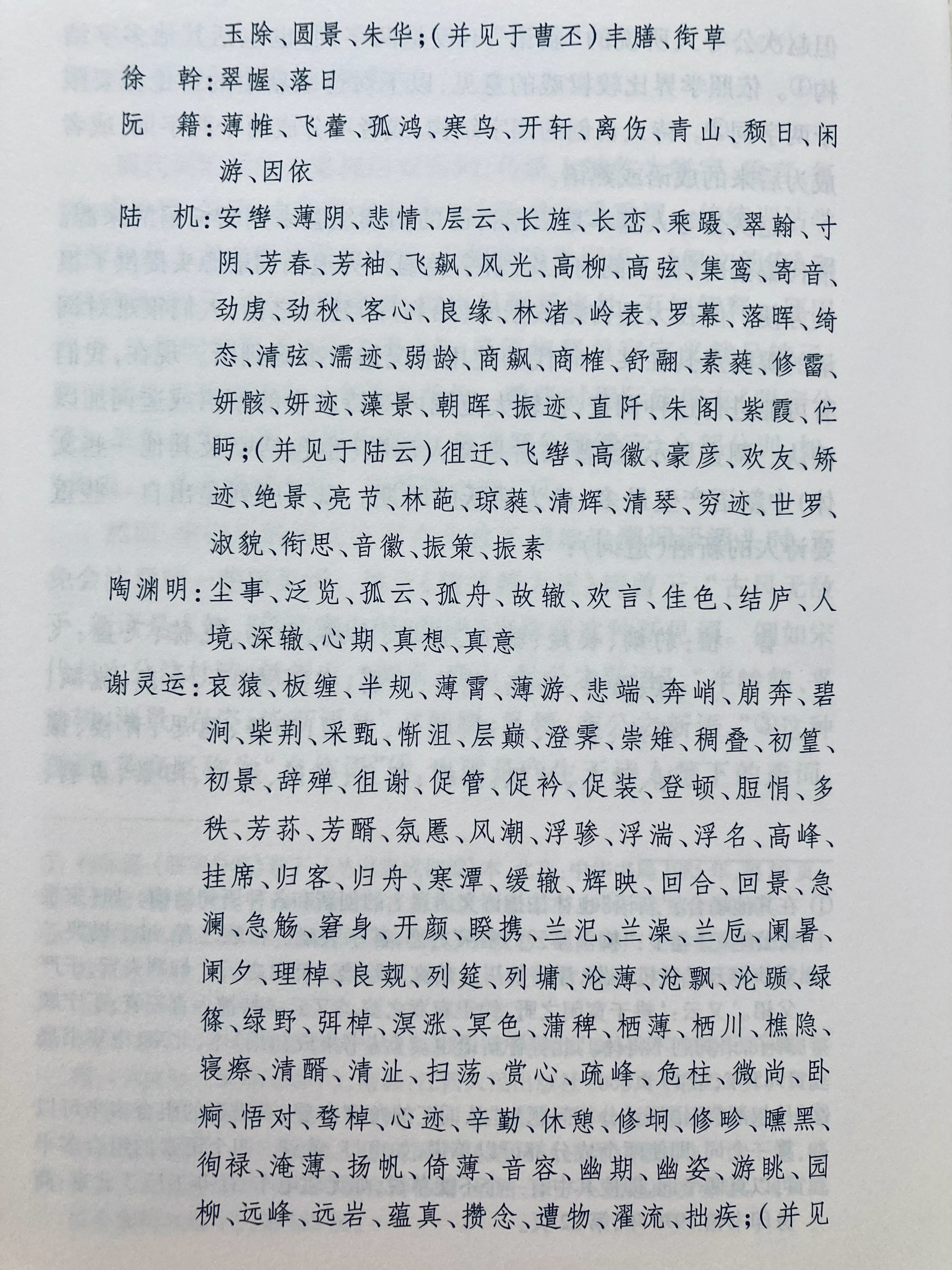

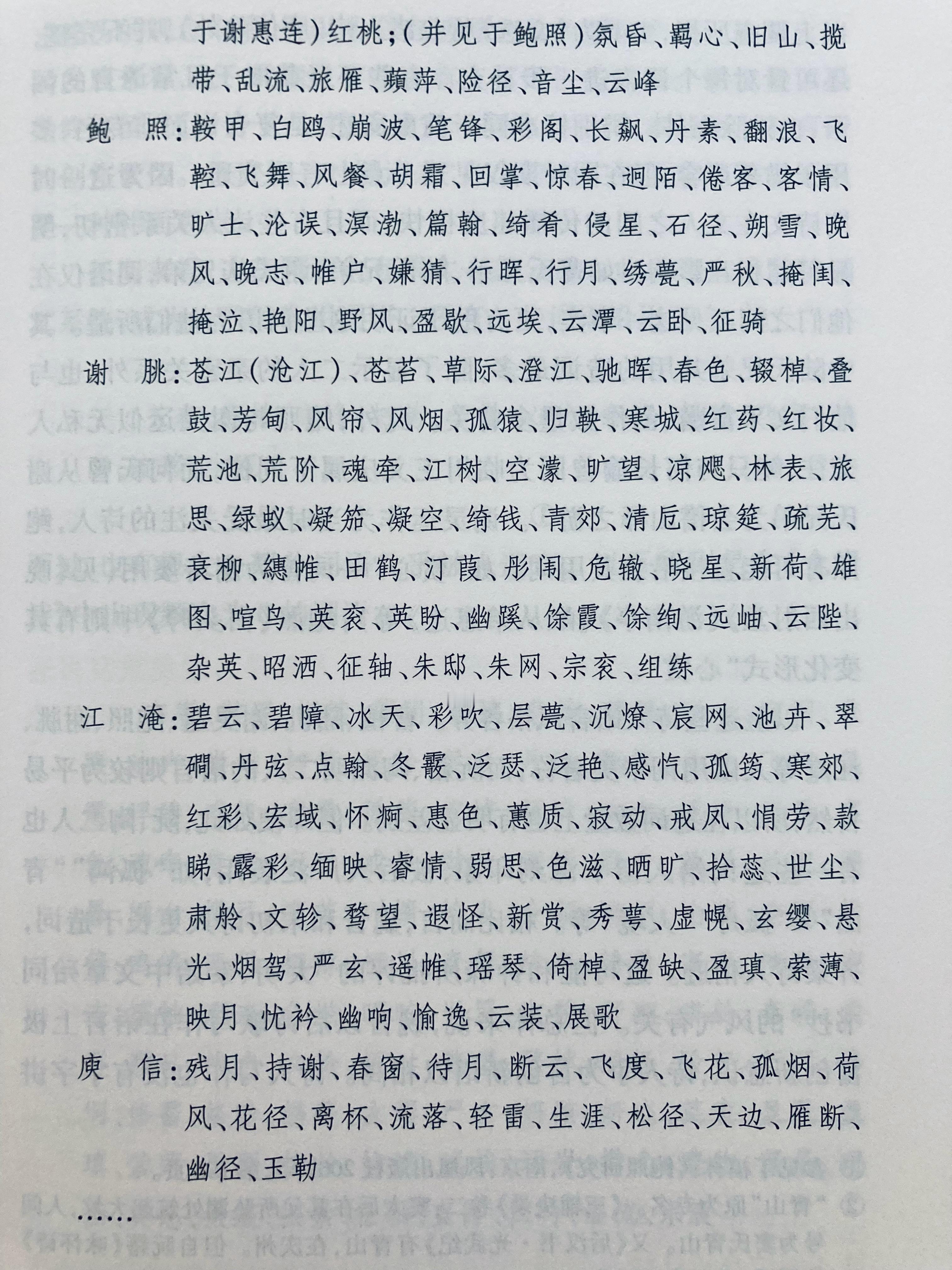

魏晋南北朝主要诗人的新造词(图1-图3)

以上这些诗人语言风格各异。曹植、陆机、谢灵运、鲍照、谢朓、江淹等人以用词华美著称,而阮籍、陶渊明二人的语言则较为平易自然,所以在造词数量上也有明显差别。但即便如此,阮、陶二人也有一些造词给人留下深刻印象,被后人广泛袭用,如“孤鸿”“青山”“孤舟”“人境”等。相比而言,魏晋和宋初诗人更长于造词,齐梁诗人稍逊。这可能和钟嵘所批评的“大明、泰始中文章殆同书抄”的风气有关。但总体来说,魏晋以后诗歌写作在语言上极富创新意识,诗人争为自创新语以相高。诗人写作也没有字字讲求来历的观念束缚,所以才会有这样大量的造词产生。从五言诗的发展来看,这一时期在客观上有丰富词汇的需要。词汇量如果始终停留在《古诗十九首》或建安时期的水平,根本谈不上五言诗的创作繁荣。指责这一时期诗人“务为妍冶”“彩丽竞繁”,无疑只是一种片面观点。

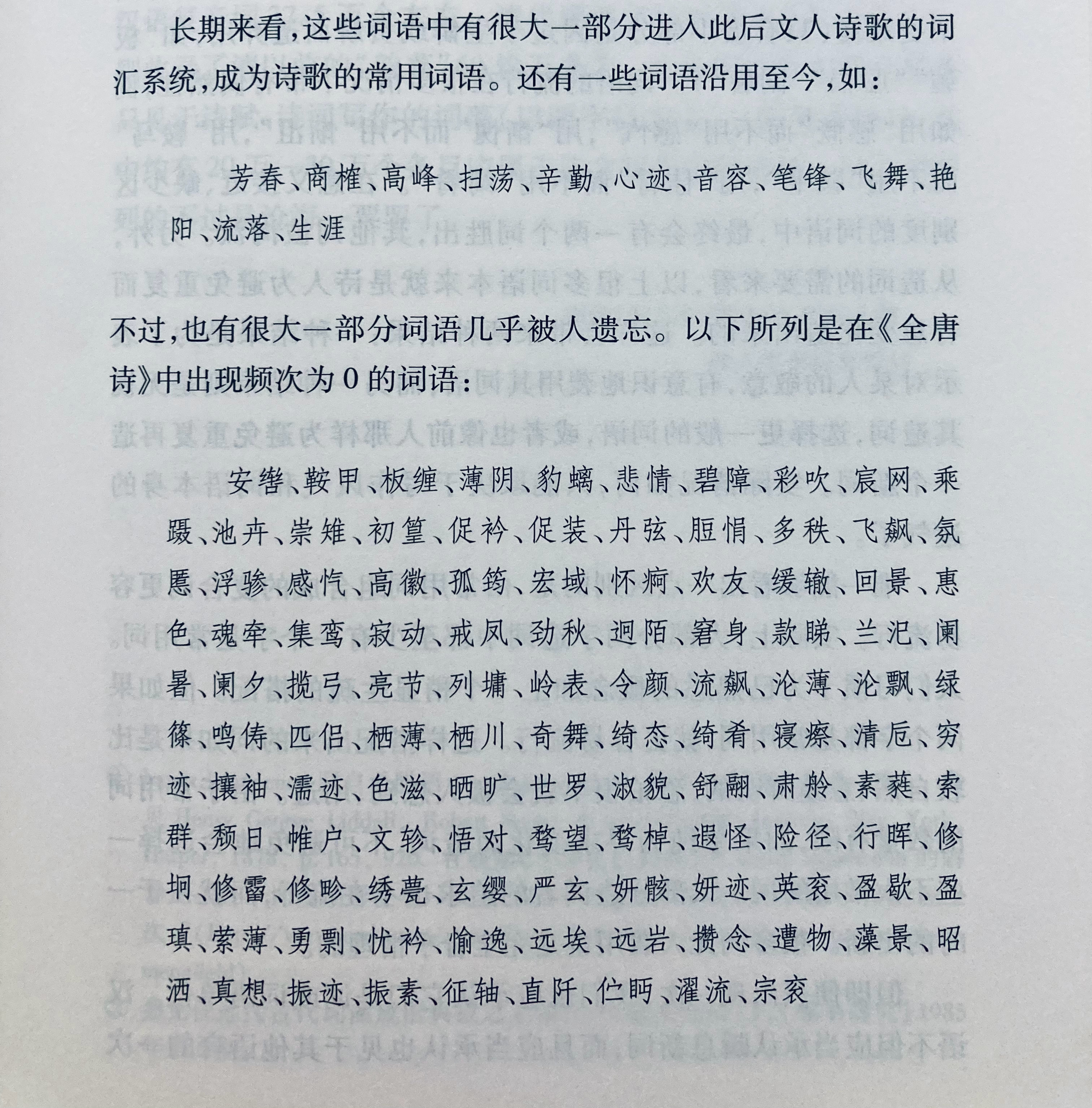

长期来看,这些词语中有很大一部分进入此后文人诗歌的词汇系统,成为诗歌的常用词语。还有一些词语沿用至今,如:……不过,也有很大一部分词语几乎被人遗忘。以下所列是在《全唐诗》中出现频次0的词语(图4)

可见即使是《文选》的广泛影响力,也不能保证这些词语就一定会被袭用(也有个别词语在诗以外的文献中有使用,如“岭表”)。当然,也不排除其中部分词语在唐以后文献中又出现同形词。

比较这些流行的和未流行的词语,从结构和语义上很难说有什么不同。未流行词语大部分也是见字明义,并不比流行词语更难懂(只有极小部分是因过于生僻或费解而遭弃用,如“板缠”“脰悁”“阑暑”)。词语的流行在很多情况下带有偶然性,例如用“感慨”而不用“感忾”,用“惭愧”而不用“惭沮”,用“鞍马”而不用“鞍甲”,用“佳肴”而不用“绮肴”。在意义接近、缺少区别度的词语中,最终会有一两个词胜出,其他词被淘汰。另外,从造词的需要来看,以上很多词语本来就是诗人为避免重复而有意变化造出来的。这样会带来两种结果:一种结果是了表示对某人的敬意,有意识地袭用其词语;而另一种结果则是无视其造词,选择更一般的词语,或者也像前人那样避免重复再造一个新词。实际情况如何,只能取决于写作风气和词语本身的运气了。

唯一能够看出一点区别的是,由常用词组合成的复合词更容易流行。实际上,大部分两字造词中都至少有一个字是常用词。人们习惯于为已熟悉的概念加上一个稍显生疏的搭配。但如果两个字都是常用词,就更容易流行。这样搭配出来的词如果是比较自然、意蕴鲜明的,恐怕很早就会被人想到、用过。由于常用词的数量有限,如果单纯为寻求变化而造词,不可避免地会选择一些不太常用的词。大部分造词者的追求也不在流行,而就在于一时的出新。很多词无人袭用也是完全合乎情理的。