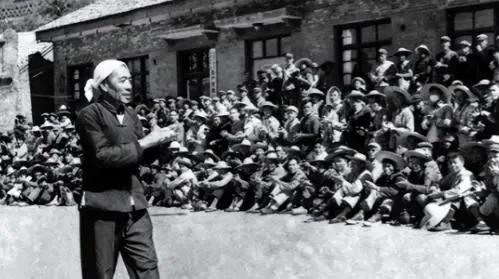

1986年,陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去祭奠,在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说.….… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1986年春天,山西昔阳县的清晨依旧寒冷,风刮在脸上像刀割一样,天刚蒙蒙亮,陈永贵的骨灰盒已经摆在灵棚的正中,前面铺着白布,香烟缭绕。 灵棚前跪满了人,有人带来了自家烧好的纸钱,有人捧着一把黄土,还有人只是空着手站在风里,默默地低着头。 他们中有大寨的老乡,也有赶来送行的外村人,甚至有些面孔谁都叫不上名字,但都一动不动地守在村口。 这场送别没有任何通知,更没有统一安排,人们是听到“老书记回来了”才自发聚拢的,从村口到老槐树下,跪成了一条长长的队伍。 骨灰车经过时,只有风声和低低的啜泣声,场面沉默,却沉甸甸地压在人心头,与此同时,县里的领导一个也没到,他们既没有出面接应,也没有表达吊唁的意思。 灵棚搭在村委会前的晒谷场上,村民把存放在屋角的旧门板抬了出来,把晾了半年的白布剪成条挂在棚口,四处找来的木料和炕席一夜之间拼成了棚顶。 灵棚里的那张照片,是陈永贵蹲在地里看玉米的样子,神情专注,像是在思量怎么让庄稼长得更好,村民觉得,这才是最像他的模样。 就在灵棚刚搭好的时候,县里传来消息,说当前形势下不宜“搞得太热闹”,必须拆掉,否则就不会派人参加祭奠,村干部心里犯了难,拆是顺从上面的意思,不拆就是顶着压力。 很多人都低着头不说话,这个时候,郭凤英站了出来,她是当年修梯田的“铁姑娘”队长,在村里有威望,她带着几个“铁姑娘”老队员守在灵棚旁,把收来的旧木头、旧布又加固了一遍,让棚子稳稳地立着。 村民看到她在场,心里的那口气也就不再憋着,纷纷送来家里能用的材料,有的把珍藏的白布拿出来,有的搬来多年没动过的板材,棚越搭越牢,风再大也吹不动。 陈永贵的一生,经历了身份的巨大转变,他是从土地里走出来的农民,也是曾经的国家副总理,年轻时,大寨是“七沟八梁一面坡”,土地贫瘠,遇到风雨就减产。 作为大寨党支部书记,他带着村民在山坡上凿梯田,修水渠,改“三跑田”为“三保田”。 1963年大水灾后,他坚持不向国家要救济,全村靠自己恢复生产,还交了余粮,这股不依赖的劲头,让大寨成为全国学习的榜样,也让他走进了北京。 在高位时,他依旧保持农民的作风,下地看庄稼,和村民同吃同住,他常说,地缺水一眼就能看出来,庄稼好不好得用脚去丈量。 1980年,他主动辞去副总理职务回到大寨,又回到了熟悉的梯田和果园,生活依旧简单,抽最便宜的烟,吃窝头咸菜,谁家地缺人手,他会提着锄头去帮忙。 晚年患病后,他拒绝昂贵的治疗,把大部分积蓄打算交作党费,只留少部分给家里,他临终前留下遗愿,不进公墓,不建墓碑,把骨灰留在大寨的土地里。 追悼的日子,天灰蒙蒙的,下着细雨,听到消息的乡亲和外地人赶来送行,有人带着花圈,有人送来香烛。 村里的老党员、年轻的学生、来过大寨的外地人,都在灵棚前停下脚步,鞠一个躬,没有口号,没有喧闹,只有一张张肃穆的脸。 骨灰安放在虎头山脚下的一片梯田边,那是他当年亲手开垦的地,坟前没有高大的碑,只立着一块灰色的石头,旁边栽了一棵柿子树。 春天开花,秋天结出红亮的果子,像极了他一生的模样:朴实、坚韧,默默结出成果。 灵棚风波过去后,这件事在村里一直被讲起,人们记得的不只是送别的那几天,更是那股守住的劲。 对大寨人来说,灵棚不仅是送行的地方,更是他们对一个与自己同甘共苦的领路人的敬意,无论时代如何变化,这种情感一直留在他们心里。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:乌有之乡——陈永贵——毛主席路线的忠实执行者