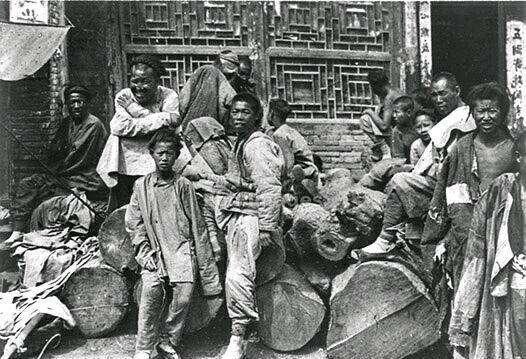

爱因斯坦在日记中曾这么写道,中国人“智力低下”、“劣等民族”、“像牲畜一样”,但是面对爱因斯坦的侮辱,中国人却并没有感到很生气,这究竟是为什么?爱因斯坦又为何要骂我们呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2018年,一本由爱因斯坦在上世纪二十年代出行时写下的私人旅行日记被公开,其中有几段关于中国的描述,让许多人感到意外。 这个在公众印象中温和、开明的大科学家,曾在字里行间写下对中国人的严厉评价,把中国人称作“智力低下”“劣等民族”“像牲畜一样”。 这些文字与他在人们心中的形象相差很远,也让不少人觉得不可思议,但仔细看当时的情况,会发现其中有更多值得思考的地方。 1922年至1923年,爱因斯坦和妻子艾尔沙进行了一次长途旅行,他应邀去日本讲学,在往返途中两次经过上海。 第一次是去日本的路上,他在上海停留了一天,参观了城隍庙、豫园,吃了当地的点心,稍微接触了昆曲这样的传统艺术。 第二次是从日本返回欧洲时,他在上海待了两天,参加了一次学术交流,见到了一些学者和学生,这两次停留加起来的时间并不长,但他在日记里对所见所闻留下了很多记录。 当时的中国正处在军阀混战的年代,城市里既有繁华的洋行和商铺,也有拥挤嘈杂的街巷,上海的码头上,搬运工人赤膊劳作,一趟趟扛着货物,脸上没有笑容。 街头的饭摊前,很多人蹲在地上吃饭,碗里是简单的米饭和蔬菜,孩子们大多穿着破旧的衣服,在街边玩耍或帮家里干活,对来自欧洲的爱因斯坦来说,这些情景和他熟悉的生活差距很大。 他把这些印象写进了日记,形容中国人勤劳却显得麻木,像机器一样反复做着同样的事,他甚至对中国女性的外貌作出刻薄评价,觉得男女差别不大,他在记录中多次提到,中国人的生活缺少活力和独立精神。 这些话在今天听起来带着明显的偏见,但放在当时的背景下,也能找到一些原因,1920年代的中国,内忧外患交织,经济落后,很多地方连最基本的公共卫生条件都不具备。 外国旅行者在短时间内接触到的多半是城市底层和街头的景象,很容易据此得出负面的印象,爱因斯坦在日本看到的是整洁的街道、有礼貌的人群和相对现代化的环境,再对比上海,他的评价自然会出现落差。 他成长于欧洲文化氛围浓厚的环境,习惯用西方的标准去衡量一个社会,也缺乏对中国历史与社会结构的深入了解。 值得注意的是,当这些批评传出来时,中国人并没有群情激愤,1920年代的中国知识界和普通民众,对外国人的评价往往抱着一种既清醒又务实的态度,很多人知道国家的积贫积弱,也承认社会存在落后的一面。 像鲁迅等作家,早就用文字描写过国人麻木、保守的现象,在这种情况下,爱因斯坦的言论被不少人视为一种镜子,照出了问题,并没有被当作单纯的侮辱。 中国人对爱因斯坦的科学贡献也保持了尊重,即便在私下,他的言辞刻薄,但在物理学领域,他的成就依然受到敬佩。 人们更愿意把精力放在思考如何改变现实上,那是一个许多人立志救国的年代,思想界、教育界、工农阶层都在寻找摆脱困境的办法,爱因斯坦的评论,对他们来说只是又一个提醒。 历史走过了一个世纪,中国的面貌早已焕然一新,那个曾被外人描绘为沉闷迟钝的民族,如今在高铁、航天、通信等领域处于世界前列。 经济总量跃居世界第二,科技创新不断涌现,文化影响力也越来越大,街道上整洁有序,公共设施完善,许多城市的面貌足以让外来者惊讶,那些曾被写进日记的贫穷与混乱,早已成为博物馆和书本上的历史画面。 回头看,爱因斯坦的印象只是他短暂停留期间看到的一角,在动荡年代形成的片面判断,既不能代表整个中国,也无法预言一个民族的未来。 面对这样的评论,中国人选择了不以情绪回应,而是用行动去证明自己的能力,这种反应,不是懦弱,而是自知和自信的体现。 今天再读这些文字,更多的是把它当作一种历史的注脚,提醒人们保持清醒和进取的精神。 一个民族的尊严,并不依赖于外人的赞美,而是在一次次改变自身命运的努力中建立起来,爱因斯坦的日记中曾有刺耳的评价,但百年后的中国,用事实给出了回应。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:环球网——称中国人肮脏又愚钝!对爱因斯坦歧视言论,中国人反应却出人意料