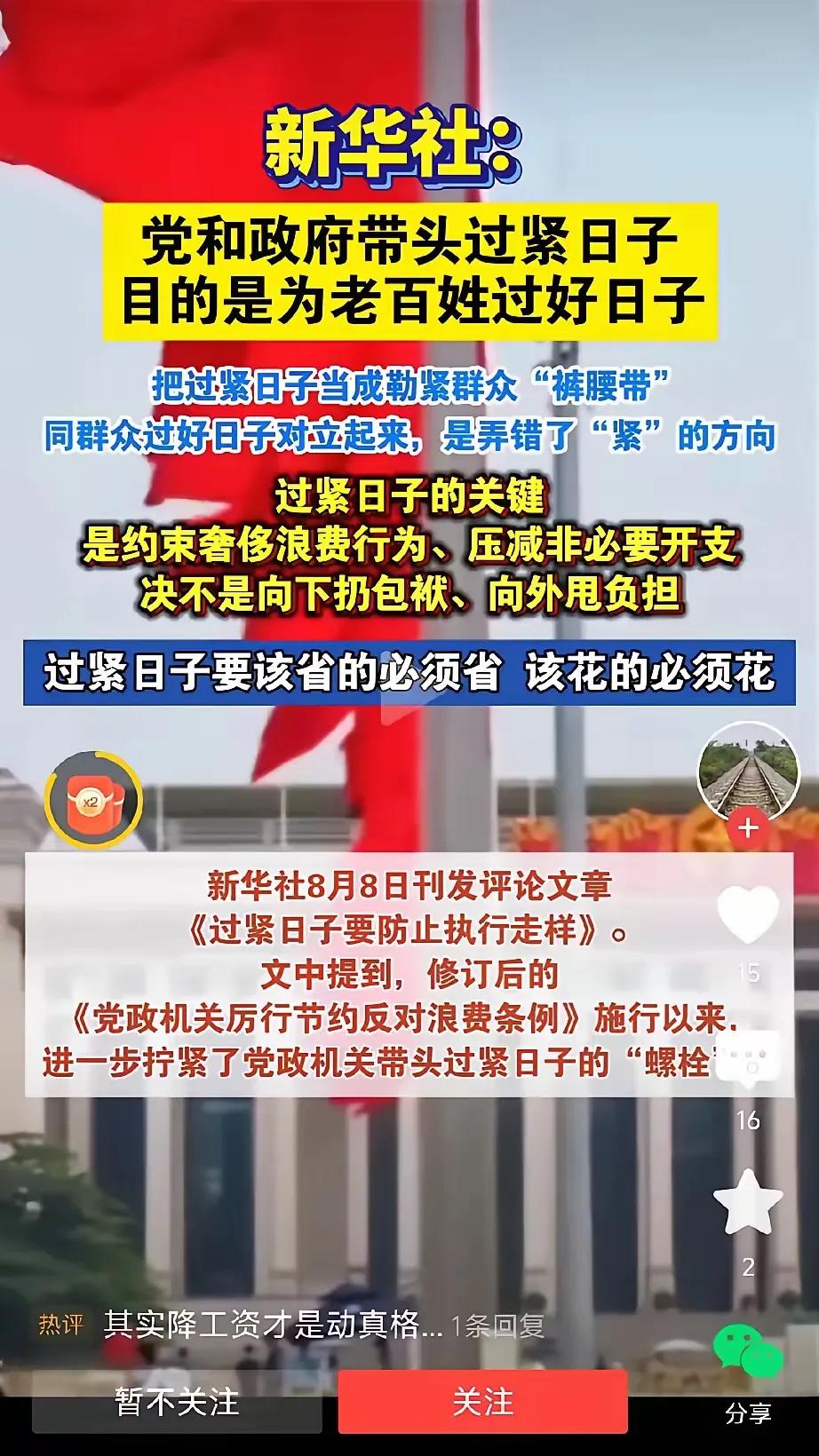

新华社说得明白:中央要求过紧日子,可不是让大伙把老百姓的“裤腰带”勒得紧紧的,真正该勒紧的,是咱们自己的“裤腰带”! 这话听着实在,道理却深。这几年经济形势起起落落,地方财政压力不小,不少人担心“过紧日子”会不会变成给老百姓添负担——比如该修的路拖着不修,该发的补贴卡着不发,甚至变着法子从群众口袋里“找钱”。但新华社这话一出来,就像给大家吃了颗定心丸:紧,是对自己紧;省,是对公家省,跟老百姓的切身利益半点儿不冲突。 就说那些看得见的变化吧。以前有些单位开会,非得找高档酒店,摆上水果点心,散会还发纪念品;现在呢,会议室搬回单位大楼,矿泉水换成自带水杯,材料双面打印,省下的钱全用到了刀刃上。还有些地方,过去搞形象工程,花几千万建个大广场,结果老百姓连买菜的便民市场都没有;如今这类项目全被砍了,省下来的钱改成建社区养老服务站、修农村灌溉水渠,老百姓实打实得了实惠。这才是“过紧日子”的真味道:把公家的钱当自家的钱来算,一分一厘都花在群众需要的地方。 反过来想,如果把“紧日子”过反了,后果可就糟了。要是哪个部门为了省钱,把义务教育阶段的营养餐标准降了,把贫困户的医保报销比例砍了,那不仅违背了政策初衷,更是伤了群众的心。公家的“裤腰带”勒得再紧,只要群众的日子能松快,大家就举双手赞成;可要是反过来,公家过得松松垮垮,却让群众勒紧腰带,那肯定行不通。 说到底,“过紧日子”考验的是一种态度,更是一种能力。态度上,得拎清“自己”和“群众”的边界,明白紧的是特权、是浪费,松的该是民生、是服务;能力上,得学会“精打细算”而不是“粗放克扣”,比如通过优化流程减少行政成本,通过技术升级提高资金使用效率,而不是简单粗暴地削减民生支出。 现在看来,各地也确实在往这个方向走:有的地方把公车改革省下的钱投入乡村教育,有的城市把办公楼腾出来改造成便民服务中心,这些都是“勒紧自己腰带,松开群众眉头”的好例子。说到底,公家过紧日子,是为了让老百姓过好日子,这账算得清、看得明,群众自然会拍手叫好。 对于此事大家怎么看?欢迎评论区留言探讨!

评论列表