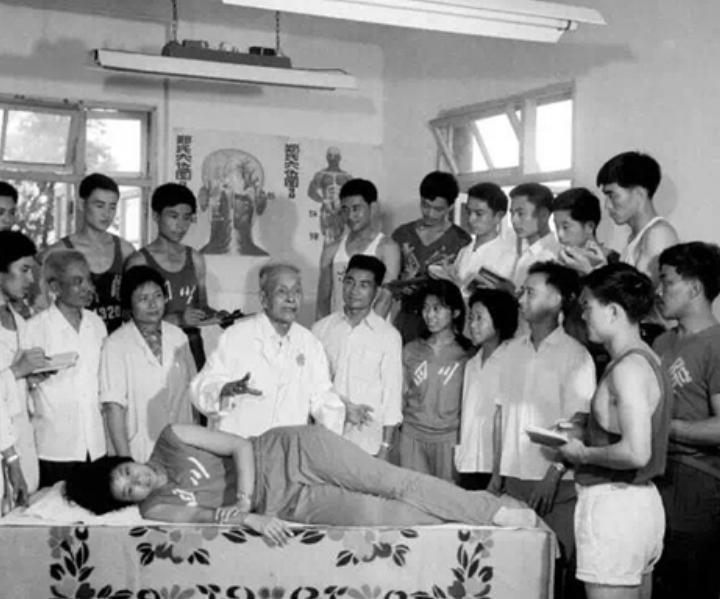

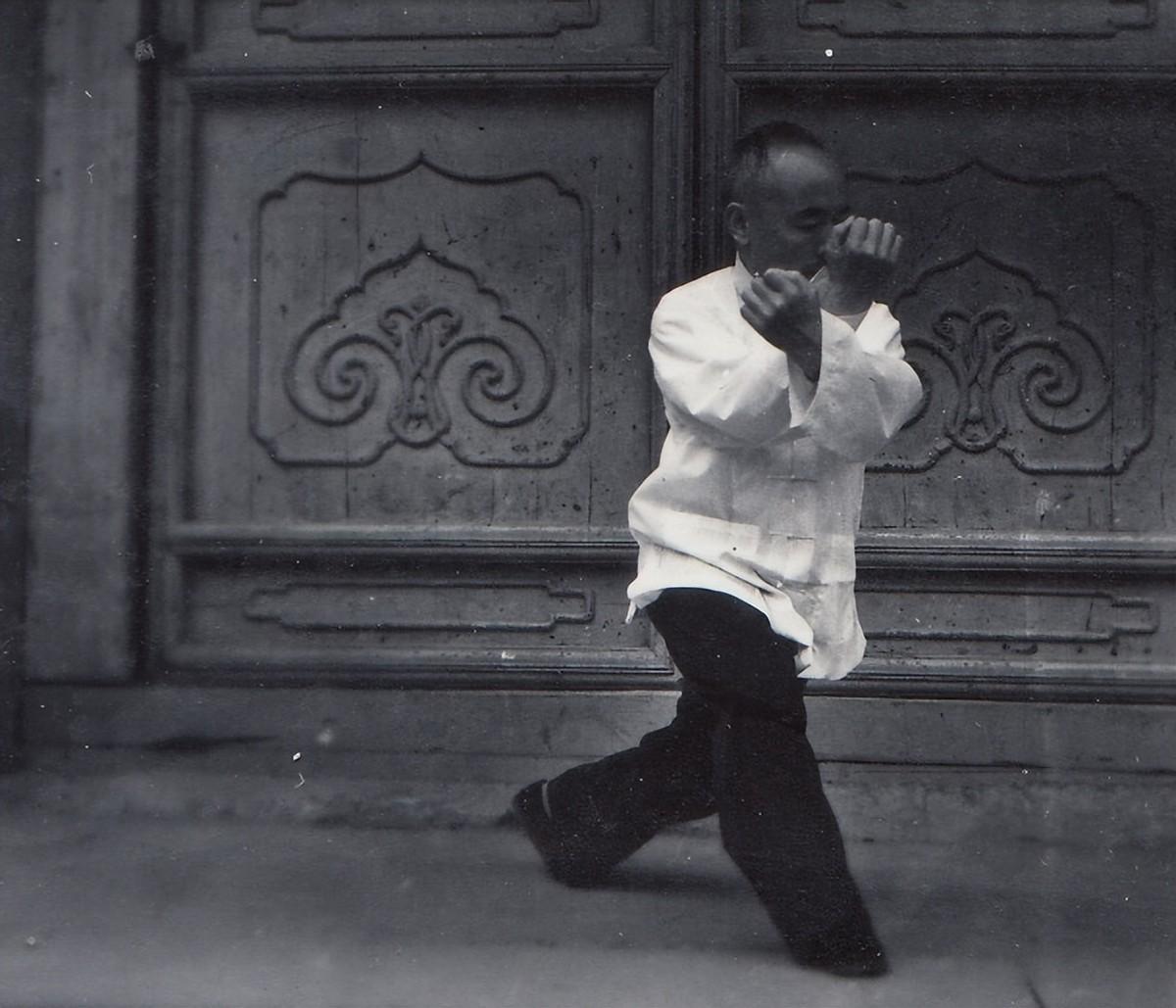

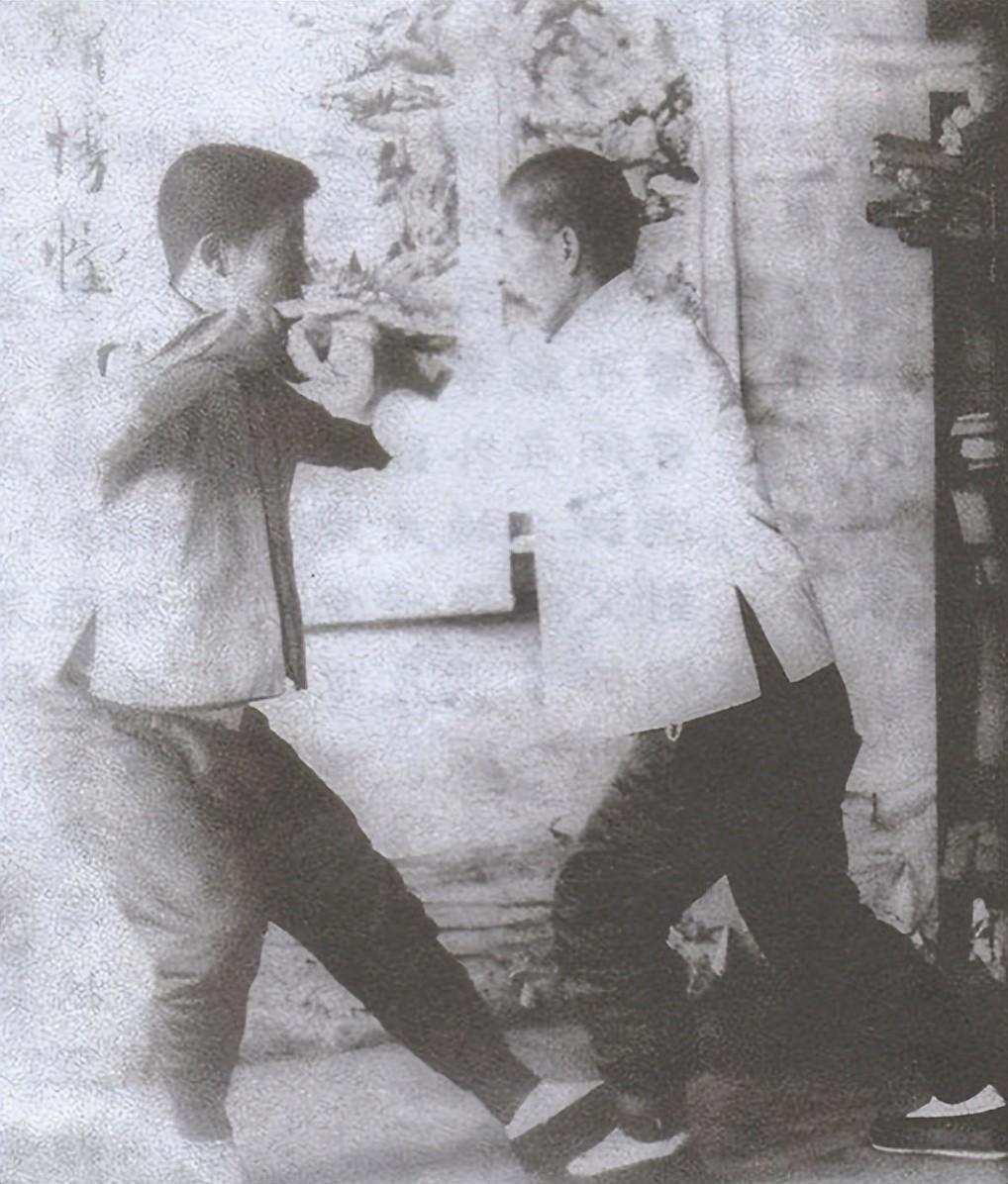

64年,周恩来接见武学大师,大师一句话,周恩来直夸:名不虚传! “1964年3月的一天清晨,周总理攥着右手低声对陈毅说:‘这伤,再不弄好,出访可真悬了。’” 一句看似家常的抱怨,却让中南海立即启动一场跨越两千公里的“寻医”行动。西医会诊结果并不理想:至少六到八周静养,而距离总理下一轮出访,只剩十天。陈毅脱口而出:“得找能快刀斩乱麻的中医。”卫生部官员想了想,只报出一个名字——郑怀贤。 郑怀贤,当时的身份只是成都体育学院的一名教授,可在武林与传统骨伤科领域,他的分量远非“教授”二字能够涵盖。消息传到四川省委,李井泉立刻派车赶赴成体院。下午第三节课刚下课,郑怀贤便被请上“专车”,一路北上抵达北京。 周总理还记得十年前在苏联骨科诊室里那根让人怀疑人生的钢针,也记得延安时期骑马摔倒时,医护人员无奈的摇头。再见郑怀贤,他先致歉:“让先生劳顿奔波,实在过意不去。”郑怀贤只是抱拳,目光却落在总理那只微肿的右手。出乎在场医卫专家的意料,他连片子都没看,开口第一句话便是:“骨未移位,筋膜挫伤为主,肿因积血滞留。” 周总理挑了挑眉,“不看影像,也能断症?”郑怀贤淡淡地答:“刚才握手时,已摸出关节未错位。”一句话,让总理惊叹“名不虚传”,现场气氛瞬间缓和。 治疗开始。郑怀贤习惯“先手后药”,先用自创“滚搓拿”手法理筋拨络,再敷秘制跌打膏。轻揉不过数分钟,总理神情已明显放松。郑怀贤吩咐:“三小时后换一次膏,夜间热敷,明早再来。”周恩来道了声“好”,随后吩咐秘书严格执行医嘱。 第二天破晓,周总理伸拳握掌,疼痛已减半。他难掩惊喜,轻拍陈毅肩膀:“看来真找到高人了。”陈毅爽朗大笑,说自己当年在湘西吃过郑先生的“妙手”,治好了旧弹伤,只不过那次场面没这么正式。 趁总理恢复期间,郑怀贤短暂讲起自己学艺之路:河北安新穷苦农家出身,十岁拜“飞叉大王”李二庆,十六岁闯关东卖艺,后遇“铁臂猴子”魏金山而入形意门墙,又得孙禄堂亲传八卦、太极。学武之外,他肯钻医书、敢试草药,用的全是拳师对跌打损伤的实用经验。有人说他“拳医合一”,他却笑言:“拳是筋骨外功,医是筋骨内功,分不开。” 几回合按摩、换膏,周总理的手已能顺利执笔签批文件。第六天,外事办公室检视握手动作时,几乎没人看出总理曾负重伤。郑怀贤则提醒:“外交场合避不开握手,您可用‘上拇扣指’的擒拿起手式,既不失礼,也能分散冲击。”周恩来试了试,连说“巧,真巧”。 有人好奇,郑怀贤何以能“一摸知病”?他解释得很朴素:“筋骨若错位,表皮温度、硬度、震动皆异;再配以病人痛点反馈,十成里能对出八九成。”在场的几位西医听得发愣,却不得不承认数据之外的“手感”确有价值。 伤愈后,总理坚持要送点酬谢。郑怀贤却婉拒:“能为国家出一分力,已是荣耀。”他只留下了一个念头——在西南办成一所正规骨伤科医院,培训更多接骨人才。周恩来当即点头:“条件所需,报给国家体委。”半年后,成都体育医院扩建立项,正式设立骨伤科。很多人以为那是行政命令,其实源于这位“武医”一句朴素愿望。 如果说医术让郑怀贤与共和国高层结缘,那么人格让这段缘分延续。他那部北京稀有的“直线机要电话”一直搁在家中,尘封多年再没拨出。学生纳闷,他只淡笑:“总理事务繁忙,我的事自己做,何必添麻烦。”直到1974年病逝,这部电话始终沉默。 郑怀贤回不去的,是20世纪初北方乡村的泥泞小道;他走出的,却是一条中国传统骨伤医学的现代化之路。1964年那次“紧急抢救”只是缩影:一套被视作“江湖把式”的手法,在国家最需要的时刻发挥了不可替代的作用,也让周恩来用四个字给出评价——名不虚传。 艰难岁月里,高手不问出处。战场、外交场合、普通病房,受伤的筋骨都可能面临同一结果:要么是漫长的恢复期,要么是及时的对症修复。郑怀贤用几十年行医经验证明,“快与准”不是现代医疗的专利,传统武医亦能精准、高效、低成本地解决问题。 今天回顾1964年的这段插曲,并非为了神化某个人,而是想说明:技术与责任心结合,往往能在最短时间内创造价值;而国家层面的决策速度,依赖的正是这些沉淀在民间的真本事。当年贺龙、董必武、徐特立一批老革命的伤病,都在郑怀贤那里得到过处理——不是偶然,更不是传奇,而是一整套系统化、可复制的经验积累。 不少后辈武术人常拿“郑大师”做招牌,却忘了他留下的核心精神:实用、精准、利他。空有花架子,终究站不住脚;舍弃医道,武也会失去根基。说到底,一代武医之所以让周恩来脱口称赞,靠的并不是惊世骇俗的花式,而是那套务实得不能再务实的“拳医同源”理念。