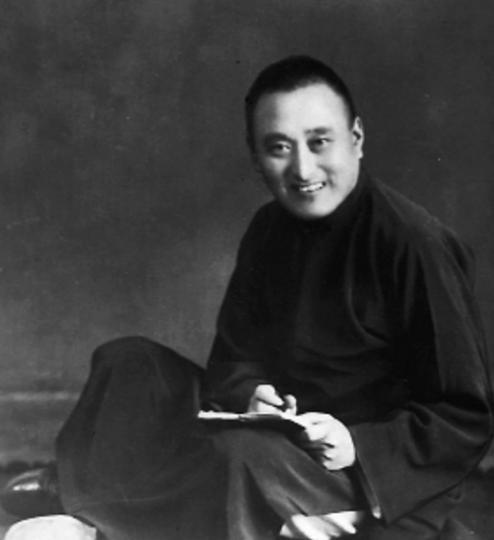

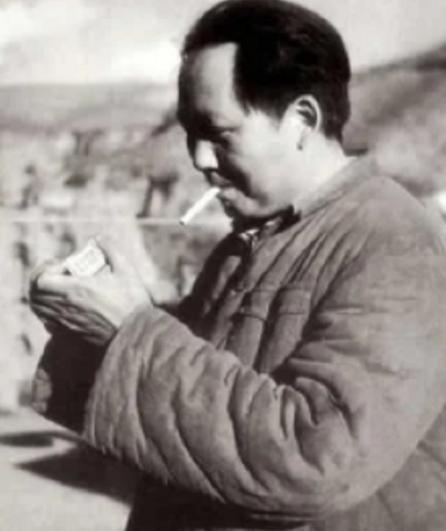

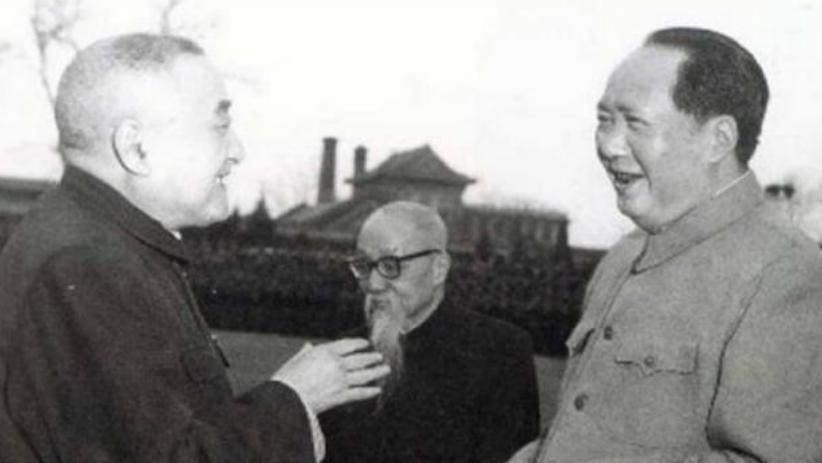

1952年,黄炎培回乡扫墓,看到儿子墓碑后大发雷霆:你们要干什么 1952年2月的寒风里,“碑全按统一规格做了没有?”黄炎培在江南小镇的简易码头上一边整衣领,一边低声问秘书。谁也没想到,一位副总理扫墓,会把第一句话抛向一块石碑的尺寸。 汽车驶进烈士陵园,他没急着上台阶,而是目光一扫——果然,正中那块花岗石明显高出其他碑近一尺。黄炎培脸色瞬间沉了下来,径直走过去,抚着碑面刻字,声音很低,却让在场的人后背发凉:“儿子也是普通烈士,怎么敢搞特殊?” 这场“雷霆”背后,藏着黄炎培七十多年的人生信条:不逢迎、不特权、教育救国。 黄炎培出生于1878年,祖宅“内史第”在川沙镇巷口,当地人提到这座大院,往往把宋家三姐妹、胡适与黄家并列。一位秀才之子,本可循旧路科举求官,却在十九岁那年痛失双亲。家中骤然清冷,他得挑起抚妹、授徒、继续读书的担子。挤压出的坚韧,后来成了他敢“走新路”的底色。 1904年前后,他参加江南乡试中举,可惜清廷风雨飘摇,“功名”二字分量越来越轻。与其守着破败制度,不如另辟蹊径——1912年起,他在各地调研工厂作坊,从上海石库门走到湖北汉口,得出一句总结:“没有职业教育,国家谈不上富强”。1915年,中华职业教育社挂牌,工读制度、夜校、厂校结合……今天听来很稀松,当年却新鲜到让北洋政府连发三道电报相询。 奔走办学三十年,他拒绝了北洋、南京政府一次次官邀。蒋介石桌上的“教育部长”名单里,黄炎培排在第一行,字迹却始终空着。黄炎培对友人笑言:“若真想做官,早就入阁了,何必自讨麻烦?” 抗战期间,他与蔡元培、章乃器等民主人士四处呼吁团结。1945年7月,毛泽东亲自电邀他去延安。67岁老人顶着国民党飞机轰炸风险,坐小型运输机降落枣园机场。毛泽东伸手那刻,说了句“二十多年前在上海听过您的演讲”,让黄炎培愣住——那一场杜威访问中国的讲座,他自己都记不清细节,毛泽东却能娓娓道来。几天实地考察后,他在日记里写下“找到了理想中的路线”。 随后那段“窑洞对”成了史书佳话。黄炎培提“历史周期律”,毛泽东回以“让人民来监督政府”。两位老者一问一答,把数百年王朝循环的困局拆解成一句民本原则。离延安返渝时,黄炎培把随身带的毛毡留给机关食堂,自己穿着旧布鞋就走了。 1949年春,上海地下党员护送他北上。国民党气急败坏,活埋了他的儿子黄竞武。少年时习武、青年时学医、解放前参加地下电台工作——黄竞武死时不足三十岁。血债未清,黄炎培却压下悲恸,照常参加北平会议。同年秋,他被周恩来三次上门劝说,终答应出任政务院副总理兼轻工业部部长。周恩来递茶时打趣:“剧本写好,就差您登台。”黄炎培心知这是别样的“教育救国”,才把那方茶盏放下,说:“既然是为百姓,那就试一试。” 上任后,他每天骑一辆旧凤凰脚踏车往返府右街,对机关作风抓得比业务还紧。“文件能写一页,就别拖三页。”这句话,如今还挂在北京某老工部的档案室墙上。 转回1952年陵园现场。陪同的县委干部小声解释:“黄竞武毕竟是您的公子,我们……想表达敬意。”黄炎培眉峰一挑:“敬意不能靠石头高度。你们若真想纪念,去把村里那条泥路修通。”随行的青工悄悄记下,后来那条三里长的机耕道,一周就动工。 不久后,新碑立成,与旁边烈士碑一模一样。黄炎培收到照片,看了几秒便放下,语气平淡:“这才像话。”他没再多言,把信封折起放进抽屉,继续批阅粮食配额统计表。 这位老人九十度鞠身于教育,一生都在打破“特权”二字。他相信制度自有力量,也相信人要有底线。黄炎培61岁在延安窑洞里抛出的那道周期律难题,被后人一次次提起,而他用一次扫墓的小插曲,给出了另一种回答:制度之外,还需要人人自觉,哪怕面对自己最亲的人,也不越雷池半步。 黄炎培逝于1965年12月。治丧委员会名单很长,他的家属却只有一个要求:按一般干部标准简办。告别仪式上,老同事提起那块被换掉的墓碑,轻声感慨:“任公最后留下的,是一条庄重的规矩。” 规矩不刻在石头上,却写在每个参与者的心里。