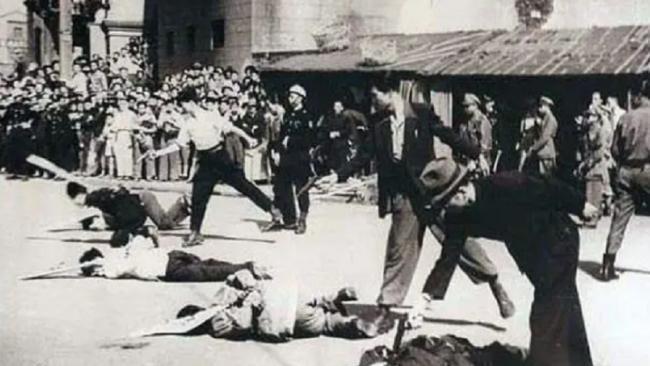

28年陈乔年牺牲,66年后一老妇来到墓前痛哭:爸爸,我对不起您啊 “1994年4月12日上午十点,爸,我来了。”阴沉的细雨打在石阶上,66岁的苗玉扶着陈乔年的墓碑,指尖冰凉,话刚出口已泣不成声。旁边的侄子轻轻拉了拉她的衣袖,什么也没说——此刻,没有比沉默更恰当的慰藉。 一九二八年六月六日,上海龙华旌忠词前,30岁的陈乔年昂首走向刑场。那天,他留下的最后一句话是“让后代去享受我们披荆斩棘后的幸福”。短短十五个字,仿佛铁钉,钉进了那个血与火的年代。人们熟知他是陈独秀之子,更敬他为江苏地下党书记。兄长陈延年一年前已殉难,父亲身陷囹圄,家族的悲怆在那个夏天达到顶点。 然而,若时间只停留在烈士名录,故事就冷了。被逼入暗处的,是那个刚诞下一女的母亲——史静仪。产房里,她握着襁褓低声说:“孩子,等和平了,娘就来接你。”取名“鸿”,寓意大雁北归。她不曾料到,这一别就是永诀。 为了保住唯一的血脉,史静仪把女儿托付给上海互济会。可局势骤变,互济会急匆匆将婴儿转给安徽无为县苗家。原名被抹去,新名字叫苗玉。贫寒、饥饿、放牛、砍柴,这些词几乎概括了她前十五年的全部记忆。养母坦言:“你父亲是革命党,家里怕牵连,别打听了。”可少女的好奇止不住。夜里,她常对着煤油灯嘟囔:“我到底是谁家孩子?” 一天,新四军宣传员在村口用粉笔写下一行大字:参军保家卫国。苗玉盯了许久,忽然想起“父亲是革命党”的传闻,心里一阵滚烫:“也许这就是我该走的路。”十六岁,她穿上宽大的旧军衣,从洗衣兵干起,后来成了班长。福建、江西、安徽的山路,她扛着枪也扛着疑惑:亲生父母是否健在? 1950年代初,部队入闽,她调进福州轻工业局,生活暂算安稳。可是每当收到老乡寄来的山里土信,她就反复琢磨:字里行间会不会藏着线索?遗憾的是,答案始终空白。直到1973年,养母病危电报传来,“鸿”这个尘封多年的小名第一次以口述形式回到她的耳朵。那一刻,她几乎不敢相信:“我的名字原来不是苗玉?” 回福建后,她立刻找省里一位负责党史材料的老同志帮忙检索。对方一笑:“档案堆比墙高,慢慢翻吧。”几乎所有人都觉得,这只是她个人的执念。但老人自己懂,血缘的吸引力像磁石,不找到源头心里总是不安。 命运的齿轮又过了十六年。1989年春,老同志在报刊资料室偶然翻出一篇文章:《乔年烈士有女陈鸿,天涯何处》。作者杨纤如只用几百字回忆史静仪的遗愿:“找到我和乔年的女儿,告诉她,妈妈没有忘记她。”读完,老同志拍案:这不就是苗玉找的名字吗! 确认身份远比想象艰难。杨纤如病重,无法亲见,只能写信核对细节:出生日、互济会、安徽苗家、右手虎口一枚出生时烫伤的小疤……一条条吻合。随后,上海市委介入调查,派人走访当年还健在的互济会老人。对方拄着拐杖,声音沙哑:“是的,当年确有一名女婴交给我,但连夜就被送走了。”一句话,像久违的灯光照亮回家路。 1993年冬,史静仪和后夫所生子女李文、李湘生抵福州探视。他们推门而入,被眼前的景象怔住:一位瘦削、戴旧军帽的老人正把几十张泛黄照片摆在桌上,眉头紧锁。李文观察片刻,忽然对妹妹说:“神态像极了母亲。”几句交流后,血脉的默契让彼此心防瞬间瓦解。李文含泪说:“如果母亲地下有知,她会骄傲的。” 行政流程仍得走。毕竟,革命烈士亲属认定必须严谨。半年后,中央组织部下发批复:苗玉,即陈鸿,为陈乔年、史静仪烈士之女。公函到手,她握得发抖,像拿到迟到半个世纪的户口簿,轻声自语:“爸妈,我终于有家了。” 于是就有了文章开头那场雨。龙华烈士陵园里,风吹过青松,墓碑上的照片与实物对视。苗玉伸手,指腹轻触父亲的笑容:“爸,我对不起您,来得太晚。”旁边老兵悄悄抬头——天空好像更亮了一点。很多参观者不清楚这位老人的身份,只看见她站了很久,直到腿脚发麻,仍不愿离开半步。 若问这段故事带给后人什么启示,我的感受很直白:信念可以跨越生死,血缘却从不迷路。陈乔年留给女儿的不是财产,而是敢于牺牲的精神坐标;苗玉回馈家族的,不是眼泪,而是一生对信仰的坚守。我们今天讨论它,并非为了制造感伤,而是提醒自己,和平不等于理所当然。面对生活的小烦恼,想想那个在湿冷码头搬书的少年,又或那个挑水洗衣的女兵,很多抱怨就显得轻飘。历史没有教科书腔,它是活生生的人走出来的路。每走一步,都有人把命押上去。 龙华的风停了。苗玉撑伞离开陵园,雨丝被早春的阳光切割得七零八落。她回头望了一眼大门,用几乎听不见的声音说:“爸,放心,我会把您的故事讲下去。”