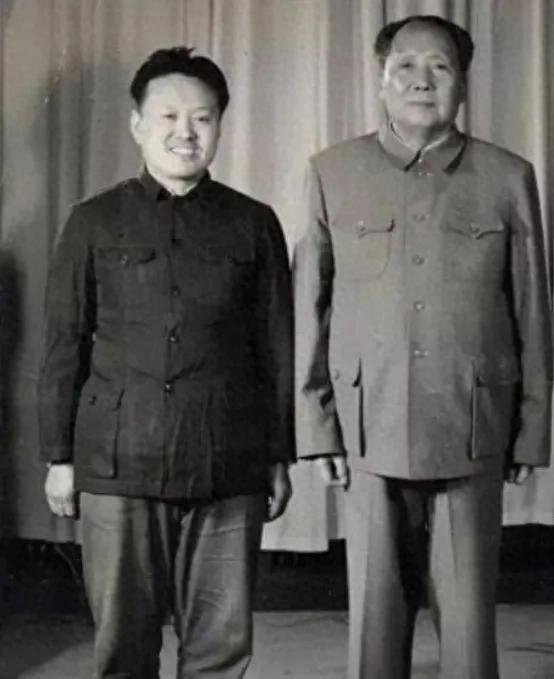

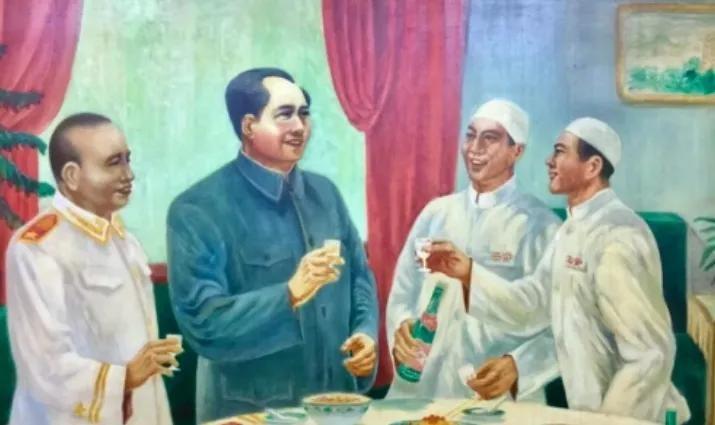

70年代后,毛主席为何不再吃辣?程汝明直言:医生才没那么大本事 “1972年3月的一天晚上,主席,今天这碗辣椒炒肉,要不要加点青椒压味?”程汝明探身问道。毛泽东抬起头,咳了两声,摆手:“先别放辣,嗓子不舒服。”这一幕让身边的工作人员很意外——自称“无辣不欢”的毛主席居然主动要求淡口味。 两湖人爱辣椒是出了名的,早在井冈山时期,毛主席就在伙房里戏言:“菜里若无辣,红军还能打仗?”可从70年代起,他的餐桌上辣味骤减。外界有人猜测,是医务组强行干预。程汝明却直言,“医生哪有那么大本事。” 要弄清缘由得先说程汝明。1944年,小程还在天津惠中饭店后厨当学徒,那会儿他经常听师傅讲红军长征的故事,暗暗立志:总有一天,要给那位写《沁园春·雪》的领袖做一道像样的热菜。谁也想不到,十年之后,二十二岁的天津青年真登上了毛主席的专列,从擦案板、添碳火干起。 1954年秋,中央领导到各省调研,列车穿越豫东平原。夜里三点,毛主席半躺在软座车厢批阅文件,忽然喊:“汝明,把昨天那饼再做一份。”程汝明顶着煤油灯光利索下锅,萝卜丝饼外焦里嫩,辣椒面撒得恰到好处。主席夹起一块,连说三声“好”。那之后,萝卜丝饼成了长伴车厢的“固定节目”。 辣味真正淡出,是1969年底。那年冬天,北京雾寒,毛主席常觉得咽喉干痛、气短,医生诊断为慢性气管炎伴支气管扩张。医生提议少吃刺激性食物,但毛主席并未立即采纳,他只说:“记下,先听听自己身体的意见。”随后他照旧让厨师按湖南口味做菜,只是偷偷减量。直到1970年春,他发现嗅到辣椒油就咳,才正式“停辣令”。 有意思的是,这个决定并非出自医嘱,而是主席几番“自我实验”后的结论。程汝明回忆:“他吃饭前常先喝一口温水润喉,再尝一小筷,若嗓子立刻发痒就放下筷子。”如此一来,菜里仍见星星点点的红色,却再无火辣味。长沙老乡送来的剁椒罐头只能摆在桌角,偶尔撮一撮沾沾嘴,却再不入口。 外界总觉得主席身边“规矩多”“保健医生说了算”。事实上,在饮食上,毛泽东最听自己的。程汝明说:“医生最多给意见。真要换菜单,主席一句话就行。”1973年初,医务组提出恢复少量辣椒补充维生素C,主席却笑着反问:“我的喉咙你们住过吗?”一句话把提议挡回去。 不吃辣后,菜品口味如何调剂?程汝明想了不少招。红烧肉改用生抽加冰糖,小火焖透,入口即化;板栗炖鸡增加花椒提香而不麻,既暖胃又不刺激;苦瓜酿肉先焯后焖,微苦中带回甘。毛主席吃完常说:“清淡些也不错。”话语平实,却是对厨师最大的肯定。 说到辣椒,就绕不开那句“没有辣椒,哪能干革命”。这句“重口味名言”诞生在延安礼堂简陋的伙房里。当时战士们大都吃高粱米、南瓜,难免乏味。毛主席用辣椒炒红薯叶,边吃边鼓励大家:“嘴上有辣劲,打仗才有冲劲。”于是,一碗剁椒红薯叶在陕北冬夜飘香,提振了全班人的士气。那种“情绪调料”,跟晚年嗓子不适时的“生理禁忌”并不矛盾。 程汝明对安全流程也从不含糊。每天清晨六点,他在北厨房写菜单:猪肉两斤、鸡蛋八个、当季蔬菜六样……写完交给警卫处备案,做完饭立即焚毁。一张薄薄的菜单纸,看似不起眼,却护住了领袖的安全。程汝明说:“那是纪律,也是底线。” 1976年,毛主席逝世。尚在中央书记处厨房任职的程汝明特意挑了一个没有辣椒的清汤面,端进灵堂后厨,摆在案前三分钟。他没磕头,只轻声说道:“主席,您老的嗓子该舒服些了。”这一瞬,厨师与老主顾的情分,外人难懂。 多年过去,程汝明回忆往事,总会想起毛主席扭头问他:“今天还有糍粑吗?”或者背着手站在厨房门口看他切菜的身影。这些细节说明,领袖也是常人,会为嗓子发炎而改变口味;改变并不因旁人,而是出于对身体的诚实尊重。 医生当然重要,但在1970年代的中南海食堂,菜肴真正的决定权仍掌握在那位湖南老人自己手里。程汝明那句“医生才没那么大本事”,既是真情,也是一桩历史细节。读懂它,便能理解毛主席为何敢用辣味点燃革命热情,却又能在晚年放下嗜辣执念。嗓子不舒服,辣椒就该让路——简单,直接,像他一生做决策的方式。