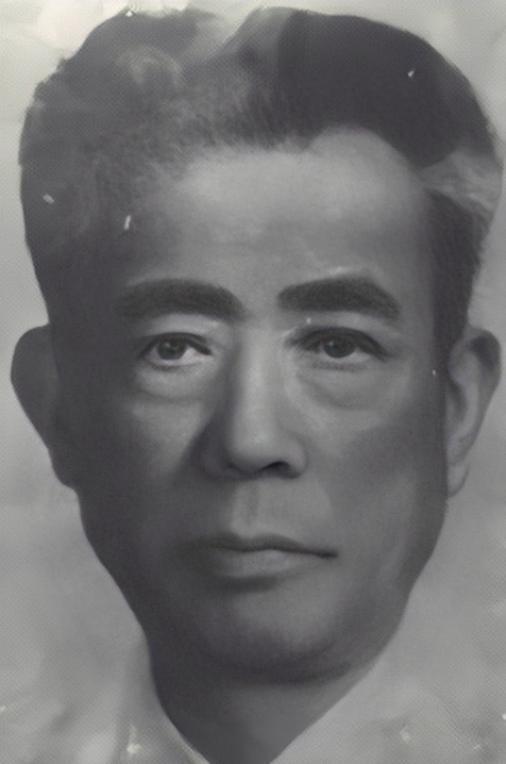

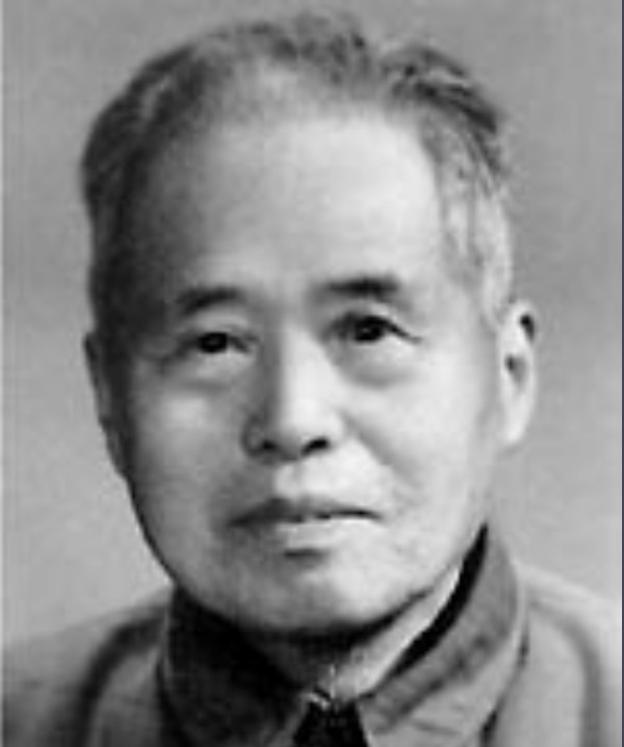

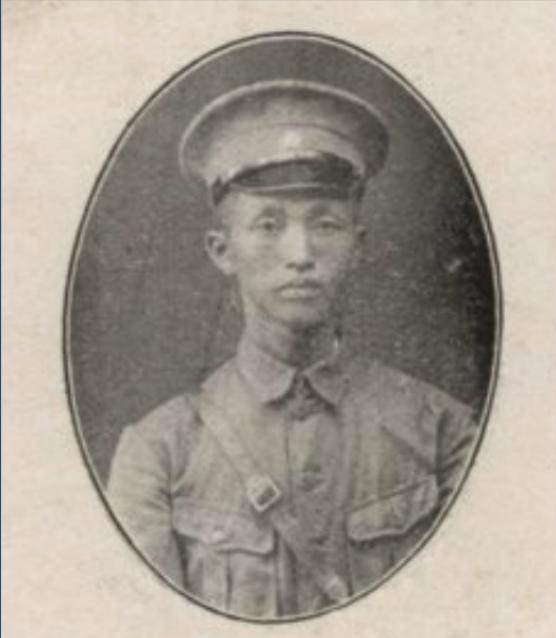

61年陈赓找到一推拿医生:过去的事由中央承担责任,你咋不来找我 “老董,中央可没忘你,怎么从来不到北京找我?”——1961年2月7日夜,陈赓推开上海市委招待所六楼的房门,话音未落,满头华发的董健吾就被将军一把搂住。房里灯光很暗,茶几上只有半壶温水,两人却像久别的兄弟,说话一句赶一句。 这场久违的会面来得突然。两个月前,美国记者斯诺在北京对毛泽东提到“王牧师”,并感叹“若不是他,我未必能走进陕北”。毛泽东挥手:“这人得找到。”随后,周恩来、罗瑞卿展开拉网式搜索,终于在上海南市区一间不起眼的推拿馆里发现他。三十年谍影奔波,落脚竟是给人捏肩揉背,这反差让陈赓心里五味杂陈。 时间倒回到1936年6月西安。宋庆龄把一张名片剪成两半,左半交给斯诺,右半塞进董健吾手中。暗号定得简单——“在北平的MS认识吗?”“那是我的老朋友。”一问一答,保命符号。三天后深夜,西京招待所敲门声响,两人对上信物,只一句寒暄,董健吾已领着斯诺踏向去延安的土路。此后,斯诺写下《西行漫记》,世界第一次看见真实的红军,也埋下今天这场重逢的伏笔。 董健吾出身并不寒酸。1891年正月初五,上海青浦一声爆竹,他降生在富绅之家,祖母信基督,早早请来洋人女牧师教英语。圣约翰大学、神学院一路读上去,校长卜舫济想把他塑造成接班人。偏偏“五卅”枪声震碎了留声机里悠扬的圣诗,他扯下教会挂起的星条旗,换上青天白日旗,再被愤怒的学生拥上讲坛,高喊“还我同胞”。卜舫济无奈,把这位叛逆学生扫地出门。 革命的火种就这样点燃。北伐军路过西安,他投身冯玉祥部;蒋介石清党那年,他托同学浦化人介绍,深夜在油灯下宣誓入党。1928年,陈赓看重他“牧师”身份的绝佳伪装,拉入刚成立的中央特科。古董店老板、教堂唱诗班指挥、魔术表演观众,每一种扮相都配合新的任务。最惊心动魄的,是侦察白鑫的上海行动。手拄拐杖的老人、戴礼帽的洋行买办,两幅皮只隔一夜。递交路线图那天,陈赓拍着桌子说:“准!”三小时后,淮海中路枪声突起,白鑫伏尸街头,“打狗队”无一伤亡。 1931年,顾顺章在武汉叛变。董健吾按规矩买好24日“建国号”船票,却临时改乘“洛阳号”。后来的事实证明,这一步救了自己,也让特科保住了最隐蔽的一条单线。抵沪后,他连夜报告周恩来:“顾顺章行迹不轨,疑已失守。”上海地下机关因此提前转移,挽回无法估算的损失。 七七事变后,特科体系大部撤离。董健吾却被潘汉年指定“潜伏原地”,化名王牧师,在伪中央警官学校教伦理学。联系点被一次次摧毁,他与组织失去电台,却仍暗中救出了十余名被捕的新四军士兵。有人质疑他的身份,他只是摇头:“我不过一介教书匠。”直到日本投降,上海易帜,他又从容参加厉百川劝降苏州的周旋,把两个旅轻送给人民解放军。 1949年后,他没有自报名册,也没去找昔日首长要编制,只在江南巷口挂块木牌:董氏推拿。三分钱一次,操劳一天才够买两斤大米。孩子们问:“爸爸,您不是打过鬼子的吗?”他摆摆手:“过往都封存吧。” 最先重新掀开这卷尘封档案的人,是斯诺。1960年冬,他对毛泽东说:“我欠那位王牧师一句‘谢谢’。”毛泽东转头问周恩来:“能不能查?”“能。”答案干脆。可真正抓线索的,是罗瑞卿。上海公安局翻遍户籍,找到一个董姓的推拿医生;照片和档案里那位中央特科联系人重叠,无误。 陈赓奉命来沪,心中只有一句话:“不能让功臣带着委屈过晚年。”当他问董健吾想要什么,老人摇头:“能继续看病、写点资料,就挺好。”将军按粟裕建议,报11级干部待遇,月薪二百。上海市政府想分套房子,他却回信婉拒:“我占国家够多了,现住陋室也安稳。” 1967年,他捧着厚厚的回忆稿,交给市参事室:“材料未必全准,起码能给后人做个坐标。”1970年夏,他因胃癌住进瑞金医院。病房里,他对来看望的故友笑谈:“我这身骨头折腾了半生,该收官啦。”年底,79岁的心脏停跳。 陈赓后来向朋友感叹:“董健吾这种人,活得像地下水,渗过岩层,却养活整片森林。”老上海弄堂里那块“董氏推拿”木牌早被岁月打磨得模糊,故事却在茶馆、书摊间流传。有人问他到底是医生还是牧师,他若还在,大概会眨眨眼说:“都是假扮,真身份?共产党员。”